ゼノクリース、池澤あやか、グローススタートは12月17日、高校生を対象にPythonプログラミング講座プラットフォーム『ハイスクールPython』を無料で公開すると発表した。

シラバス設計と教材作成はゼノクリースが、コラムとプロデュースは池澤あやか氏が担当し、マーケティングはグローススタートが担当する。2025年1月にベータ版を公開し、2025年3月に本番公開を行う計画。

『ハイスクールPython』提供の背景

2022年度より高校で「情報Ⅰ」の授業が共通必履修科目として開始、2025年度からは大学入学共通テストに「情報Ⅰ」が加わる。

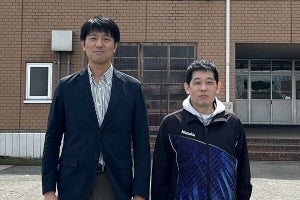

しかし、グローススタート CEOの穂苅智哉氏は、「情報Ⅰの授業は週2コマしかなく、プログラミングの知識を十分に身に付けることは難しい状況です。また、公立高校の担当教員4,756人のうち、2022年5月時点で約16%しか情報の授業の正規免許を持たないことが文部科学省の調査でわかっています。授業内容にも地域間の格差が存在します。こうした中、高校生は平等に学ぶ環境がなく、また、自分で勉強を進めることができません」と話す。

さらに、穂苅氏は国内企業におけるデジタル人材が不足していると指摘する。例えば、政府は2026年度まつまでに230万人のデジタル人材を育てる必要があると試算している。

こうした状況を踏まえ、穂苅氏は「高校教育から情報やプログラミングに関する力を引き上げていったら、デジタル人材不足に貢献できるのではと考えました。また、高校生にプログラミングを楽しんで勉強して、自信をつけてもらいたいとも思います」と話した。

『ハイスクールPython』のコンテンツの概要

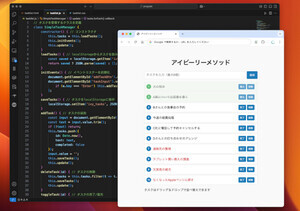

『ハイスクールPython』のコンテンツは、高校の共通必履修科目である「情報Ⅰ」にも対応した、Pythonプログラミングを学ぶためのもの。

具体的には、Pythonを用いて、変数、条件分岐、繰り返し処理、リスト・辞書などの基本的な概念を扱い、問題に応じたプログラムや解決方法を考える力を身に付けることを目標としている。

加えて、統計的な基礎概念(平均値、中央値、標準偏差、相関係数等)を理解し、matplotlib 等によるデータの可視化を実践することで、身近なデータからその傾向や相関を分析する力も身に付けることを狙う。

これらの学習経験により、高等学校「情報Ⅰ」で重視される論理的思考力やプログラミング的思考力を培い、将来的な機械学習、AI、Web 開発などの専門的な分野へステップアップするための土台を形成する。

コンテンツ開発を担当するゼノクリース CEO 齋藤智樹氏は、「高校生が学びやすい内容を特徴としています」と話す。高校生を対象に高校数学やプログラミング教育を教えた自身の体験をもとに、コンテンツを開発しているという。

『ハイスクールPython』のコンテンツのさらなる特徴は、高校生に「情報Ⅰ」を教える学校の教員や学外で教えている教育関係者にも活用してもらえるよう、コンテンツの利用や改変を許可している点。

齋藤氏は、「学校教育の現場は著作権で苦労しています。そこで、著作権のクレジットを入れてもらうことで、利用や改変を許可コンテンツの利用と改変を許可します。これにより、先生方の支援につながればいいと思います」と話す。

さらに、齋藤氏は、Webサイト上のテキスト、YouTube上に公開された動画、Google Colab上のPython環境を活用し、PCだけでなくタブレットでも学びやすい環境であることを強調した。PCよりもタブレットを所持している高校生のほうが多いからだという。『ハイスクールPython』はすべての高校生が学ぶことを重視している。

2025年1月にベータ版を公開するが、齋藤氏は「これはパブリックベータ版のようなイメージで、フィードバックをもとに改良することを考えています」と話す。

今回の取り組みはすべて無料だが、齋藤氏は「社会貢献とともに、自分たちのプレゼンスを上げていくこと、業界を盛り上げていくことを目指しています」と話していた。