名古屋市立大学(名市大)と東北大学の両者は1月15日、ガラス基板上でマイクロメートル(μm)サイズの荷電コロイド粒子を交互に積層させて2次元的なダイヤモンド格子状構造を作製するという簡便な手法で、「フォトニック結晶」を作製する手法を開発したことを共同で発表した。

同成果は、名市大大学院 薬学研究科 コロイド・高分子物性学分野の藤田みのり大学院生、同・豊玉彰子准教授、同・奥薗透准教授、同・山中淳平教授、東北大 多元物質科学研究所の新家寛正助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行するソフトマターに関する全般を扱う学術誌「Soft Matter」に掲載された。

コロイドとは、ナノメートル(nm)からμmサイズの分散相(粒子に限らない)が媒体に分散した系の全体を指す(「コロイド分散系」と同義)。コロイド粒子は適切な条件を選ぶと分散液中で自発的に集合し、さまざまな秩序構造を形成することが知られている。

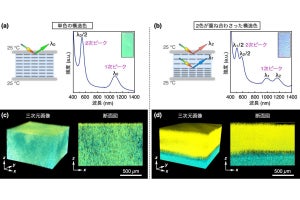

屈折率が光の波長のオーダー(可視光ならおよそ380~800nm)で周期的に変化する構造体をフォトニック結晶といい、μmサイズのコロイド粒子がダイヤモンド格子状に配列した構造の同結晶では、理論的に「光の閉じ込め」が可能であることが明らかにされており、医療用レーザーやUVカット剤などへの応用が検討されている。またダイヤモンド格子の光制御能は自然界でも見られ、コンゴウインコの羽は、ケラチン線維のアモルファスダイヤモンド構造が特定波長の光を反射するため、鮮やかに発色する。

これまで、複雑な表面構造を持つ粒子を使った複数の構築法が提案されていたが、簡便な作成法は今のところ報告されていないという。そこで研究チームは今回、ガラス基板上で荷電コロイド粒子の交互積層を行う新規手法を用いて、3層からなる2次元的なダイヤモンド格子の作製を試みたという。

コロイド粒子は上述したように溶液(媒体)中で自己集合して、コロイド結晶構造を作るが、等方的な相互作用が働く1成分コロイド系では、空間充填率が高くて安定な構造として、「体心立方格子」(BCC)、「面心立方格子」(FCC)、「六法最密充填格子」(HCP)のいずれしか生成しないことがわかっている。今回の研究では、研究チームが2020年に国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟で行った、コロイド粒子の会合実験の成果も活用され、新たなダイヤモンド格子の構築法が考案された。

2次元荷電コロイド結晶の作製では、FCC格子の(111)面が基板に吸着する。今回の研究では、この格子面と、ダイヤモンド格子の対応する面が同じ粒子配置を取ることが着目された。この2次元荷電コロイド結晶上に粒子を積層して正四面体型会合体を作製すれば、単層ダイヤモンド格子が得られると考察し、静電相互作用を利用した構築が検討された。

2層目の粒子は1層目の粒子が作る正三角形の中央、3層目の粒子は2層目の粒子の直上に位置する必要があるが、粒子間静電相互作用の大きさを調節して、付着位置を制御できたという。そして粒子としては、直径が1μm程度の正および負に荷電したシリカ粒子が用いられた。このように、正負の粒子を交互に積層する簡便な手法で、2次元ダイヤモンド格子構造を作製することに成功したとのことだ。

研究チームは今回の成果について、フォトニック結晶やコロイド粒子を利用したセンサとして、バイオや診断、環境の分野での活用が期待されるとしている。