台湾の半導体およびハイテク産業市場動向調査会社であるTrendForceが、2024年のハイテク産業界で起きると予想される12の主要技術トレンドを発表した。

TrendForceが予測する2024年の12の技術トレンドは以下のとおり。

- CSPのAI投資拡大によりAIサーバの出荷台数が38% 増加

- HBM3eがHBM市場をけん引

- 3Dパッケージングを活用したAI半導体の登場

- 非地上系ネットワークの商用活用が本格化

- 衛星通信を中心とした6Gの規格検討が加速

- 新規参入企業の増加によるマイクロLEDのコスト低減

- AR/VR向けマイクロディスプレイ技術の競争が激化

- 酸化ガリウムの商用化に向けた動きが加速

- EV向け全固体電池の実用化に対する期待が高まる

- BEVの焦点となる電力変換効率、航続距離、充電効率

- AIシミュレーションの活用によるものづくりが加速

- 折り畳みスマホが有機EL市場をけん引

AIサーバのシェアが1割越えへ

生成AIを中心とするAIへの注目度の高まりを受けて、MicrosoftやGoogle、AWSなどの主要CSP(クラウドサービスプロバイダ)がAIへの投資を積極的に進めている。そのためTrendForceでは、(CPU、FPGA、ASICを搭載したサーバを含む)AIサーバの出荷台数が2023年には前年比37.7%増の120万台超、全サーバ出荷台数の約9%を占めるまでに成長すると予測しており、その勢いは2024年も続き、同38%増と伸び、全体に占める割合も12%まで拡大すると見ており、2023年から2026年までのAIサーバ出荷数の年間平均成長率は20%を超えると予想されるとしている。

またトレンドとして、主要CSPの多くがNVIDIAやAMDのGPUソリューションを超えて独自のASIC開発を加速させている。例えばGoogleは2023年下半期からAIサーバへのカスタムTPUの導入を加速、その年間成長率は70%を超えるとみられる。AWSも2024年に多くのカスタムASICを採用する予定で、その出荷量は前年比2倍と予想されている。MicrosoftやMetaも、自社開発のASICソリューションの拡張を計画しているという。

こうしたAI半導体の需要拡大はHBMの需要を高めることにもつながっている。HBM2eが現在の主流だが、NVIDIAのH100/H800およびAMDのMI300シリーズの量産により、HBM3の需要も増加してきている。2024年にはHBM3eの導入も加速することが予測されることから、平均単価がほかのDRAMと比べて高いことも加味すると、2024年のメモリサプライヤの収益にHBMが貢献することが予測されるとしている。

さらに、さらなる性能向上ニーズに応えるためにファウンドリを中心に2.5/3Dパッケージング技術の技術進化が続けられている。TSMCのCoWoS、IntelのEMIB、Samsung のI-Cubeなどといった2.5Dパッケージソリューションが高性能半導体に広く活用されるようになってきたが、サプライヤ各社は2024年までにAIを中心とした高い演算能力ニーズに対する需要の高まりに応えるため、それらの生産能力を増強することに注力することが予想される。TSVを活用した3Dパッケージング技術も含めた高性能化ニーズも高まりを見せており、チップ同士の効果的な統合が進むことが予想されるとする。

通信分野は非地上系ネットワークの活用が加速

StarlinkおよびOneWebの低軌道通信衛星の着実な増加に加え、非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)における5Gの新しい無線開発に関する3GPPのリリース17/18ガイドラインにより、衛星通信事業者、半導体企業、地上通信事業者、スマートフォン(スマホ)メーカーの間でのコラボレーションが活発化している。

現在のNTNは主にモバイル向けに焦点を当てており、端末が特定の条件下ながら衛星と直接、双方向のデータ送受信が可能となりつつある。そうした状況を加速するため、半導体メーカーは2024年に向けて衛星通信用チップへの取り組みを強化しており、その流れを受けて、スマホメーカーもハイエンドモデルを中心に衛星通信機能を統合してくることが予想される。

2024年にNTNが広く普及するうえで、小規模な商用テストの実施は重要な推進力となる。また、長期的な観点としては、衛星間リンク(ISL:Inter Satellite Links)の技術は地域を超えた大規模ユーザーへの同時中継の実現などに向けて期待されており、それは世界規模での低遅延通信の実現を目指す6G通信のビジョンにも通じるところとなっている。

その6Gの標準化プロセスは2024年から2025年の間に開始され、最初の標準技術の導入は2027年から2028年ごろになることが予定されている。6Gの主要技術の進歩により、地上系ネットワークと非地上系ネットワークのシームレスな統合がなされ、さまざまな新しい技術応用の先駆けとなることが期待される。6Gの標準化が進むにつれ、低軌道衛星通信も段階的に6Gをサポートしていくこととなり、その世界的な展開は、6Gの商用化ごろにピークを向かえると予測されるとする。。

マイクロLEDの低コスト化がFPD業界に変革をもたらす

2023年はマイクロLEDディスプレイ技術の量産にとって重要な年となった。今後の主な課題は低コスト化で、チップの開発に関しては、小型化への取り組みが中心的な役割を果たしている。現在主流の大型ディスプレイ向けチップサイズは34μm×58μmだが、これが20μm×40μm、さらには16μm×27μmなどといったより小型のチップサイズに取って代わられる予定である。そうしたチップの小型化によって、今後の4年間で達成できるコスト削減は少なくとも年間20~25%になると予測されている。 また、超高PPI(Pixel Per Inch)に対する厳しい要件を考慮すると、サイズを5μm以下にする必要があるが、技術的な課題は多く残されているものの、2024年にはさらに多くのメーカーがこの分野に参入し、サプライチェーンを強化するのみならず、コスト構造の洗練にも寄与することが予想される。

さらにFPD業界として、AR/VRヘッドセットの需要な増加が、マイクロOLEDディスプレイの市場成長を促しており、今後、主要ブランドがマイクロOLEDディスプレイの採用を加速させると、その存在感が増す可能性がある。将来のトレンドは、小型化が具体化しつつ、パーソナライズされたディスプレイに傾いており、この実現には半導体プロセスとディスプレイ技術の統合にかかっているといえる。

電気自動車がパワー半導体分野をけん引

次世代パワー半導体としてSiCやGaNの活用が進むが、より高い性能が期待できる酸化ガリウム (Ga2O3) が次々世代のパワー半導体デバイスとして期待されるようになってきている。

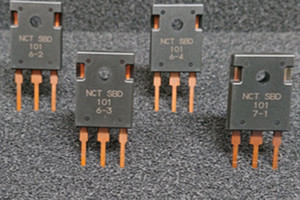

気相成長SiCやGaNと比較して、酸化ガリウム結晶はシリコン結晶と同様の溶融成長法を使用して製造できることから、コスト削減の可能性が高まることが期待される。すでに4インチの酸化ガリウム単結晶の量産は実現されており、今後数年のうちに6インチの量産も実現したいという考えがでている。同時に、酸化ガリウムベースのショットキーダイオードとトランジスタの構造設計と製造プロセスも進歩しており、ショットキーダイオード製品の最初のバッチは2024年までに市場投入されることが予想され、初の商業規模の酸化ガリウムパワーコンポーネントとなる可能性があるとTrendForceは予想している。

高効率なパワー半導体の実現を期待する電気自動車(EV)業界は、より優れた安全性とエネルギー密度を備えたバッテリーへの需要がますます顕著になっており、エネルギー密度が高く、安全性が向上する全固体電池に注目が集まっており、2023年後半に半固体電池の限定的な利用が開始されることが予想される。また、リチウムイオン電池代替として、例えばナトリウムイオン電池は、豊富な埋蔵量からコストメリットが期待されており、現在、中国の電池メーカーが同技術の商業化に積極的に取り組んでいる。日本を中心として普及を図る水素燃料電池は、業界が比較的成熟していないため現在、市場には同技術を利用できる乗用車および商用車の選択肢が限られており、長距離大型トラックへの商業採用は、2025年以降に広く普及すると予想されている。

2024年は、さまざまな次世代電池技術の商業化を観察するうえで重要な時期となると見られる。また、充電時間の短縮に向けた800Vプラットフォームへの車両の対応も進むことが予想される。これらの車両は360kWを超す高出力急速充電に対応できるため、高出力充電ステーションの建設も進むことになるほか、ワイヤレス給電技術も進歩しており、米国ミシガン州では1.6kmのワイヤレス充電高速道路が公開される予定であるとしている。

現在のBEVのエネルギー効率を高めるうえで重要なコンポーネントとなっているSiCは、2024年に8インチの生産能力が徐々に増加していくことが予想されるが、歩留まりの改善も求められることとなる。ただし、生産能力の多くがすでに半導体メーカー各社によって予約されており、コスト削減の可能性が限られている点に注意する必要がある。そのため、チップサイズを縮小することが試みられており、トレンチ技術への研究開発投資が進むことが期待されるとする。

AIの活用分野がさらに拡大

自動車の自動運転の実現にAIの活用は欠かせないが、テスラは2024年に独自のスーパーコンピュータ「Dojo」とのニューラルネットワークトレーニングに10億ドルを投資することを計画。より高度な自動運転システムを導入し、手頃な価格帯を設定することが、インテリジェントな運転分野でリーダーとなろうとする同社の戦略となっている。

AIの活用は何も自動車だけではない。IEA(国際エネルギー機関)によると、2024年までに世界の再生可能エネルギー発電量は、化石燃料とほぼ同等の4500GWに達すると予測している。こうした再生可能資源からの安定したエネルギー生成を確保するために、送電網、エネルギー貯蔵、管理などの周辺システムには、必然的にAIを活用したスマート テクノロジーが採用されることとなり、バッファリングの容量と精度向上が図られることとなる。

例えばスマートグリッドでは、教師あり学習によって電力の入出力が最適化され、教師なし学習によって取得したデータ品質の向上が図られ、また負荷予測や安定性評価などのツールが全体の効率向上を実現する。これらは、2024年のグリーンエネルギー関連技術の進歩に重要な意味をもたらすこととなる。また、ものづくりの分野においてもエネルギー消費の最適化に向け、シミュレーションを駆使したデジタルツインの活用が推進され、生成AIや3Dプリンタなどの技術も加わり、設計と生産モデリングの迅速化によるリソースの無駄の削減が図られることとなることが期待されるようになる。持続可能性に向け、企業には二酸化炭素の排出量削減が求められることもあり、工場の効率的な稼働に向け、そうしたAIや機械学習の活用が進むこととなる。

折り畳み式スマホの需要拡大で有機EL市場も成長へ

折り畳み式スマホがユーザーの期待に応えるべく、大きく進歩し続けており、徐々に市場として形成されてきている。

折り畳み式スマホにはOLED(有機EL)が活用されることとなり、当該分野での存在感を増すためにすでに多くのパネルメーカーが投資を加速させている。SamsungはすでにG8.7の新工場を、BOEテクノロジーはB16工場への投資計画を発表しているほか、JDIはeLEAP技術の開発に注力する計画を掲げ、VisionoxはOLED関連技術と市場に積極的に進出している。パネルメーカーによるこうした取り組みは、Appleの需要を満たすことだけを目的としたものではなく、OLEDパネルが他のアプリケーション市場に参入するきっかけとしても機能する。また、新しい技術の導入により、2025年までに現在のFMM(ファインメタルマスク)および蒸着装置のサイズ制限が克服されると予想され、より耐久性の高い材料の商品化と次世代生産ラインによる大量生産の成功と相まって、さまざまな用途におけるOLEDの普及率が高まることが期待されるという。