新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は10月2日、同機構の「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」プロジェクトにおいて、佐竹マルチミクス、東北大学、合同酒精の3者が、より低動力で効率良く培養液を撹拌し、通気量を確保することが可能なシステムを確立することで、高粘性糸状菌にも利用可能な200Lのハイブリッド型シングルユースバイオリアクター(以下「新リアクター」)の開発に成功したことを共同で発表した。

なお、今回の成果であるリアクターの小スケールモデル(4L)は、10月11日~13日にパシフィコ横浜で開催される展示会「BioJapan 2023」のNEDOブースで展示する予定だとしている。

近年、生物資源や生物機能を用いて物質を生産する技術(バイオものづくり)への期待が高まっており、微生物による物質生産(微生物生産)の重要度が増しているという。しかし微生物生産には、リユース型バイオリアクターといった高額で大がかりな滅菌設備の整備が必要で、新規事業者の参入を阻む1つの障壁となっていたという。そこで今回の研究では、特に培養難度が高いとされている高粘性の糸状菌を用いたタンパク質高生産技術と、その糸状菌を高効率に培養可能なリアクターの開発に取り組んだとする。

一般的に糸状菌はタンパク質の生産能力に優れるとされており、産業用酵素などの生産に幅広く用いられている。しかし、糸状菌の増殖・菌糸の成長による菌体の凝集や、それに伴う培養液粘度の上昇により、培養槽内の均一な撹拌が困難となることで、糸状菌にとって理想的な生育環境(通気状態など)が維持できず、培養が進むにつれて生産性が低下することが課題だったという。そこで今回のプロジェクトでは、より凝集性の低い糸状菌の開発や、より低動力で効率良く培養液を撹拌し、通気量を確保することが可能な撹拌システムの確立に着手したとしている。

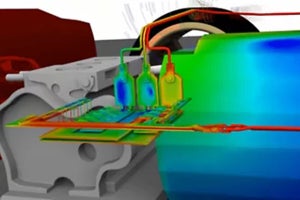

従来のバイオリアクターで用いられてきた「ラシュトンタービン(6FT)」は、通気撹拌を行うことで気泡の分散性と培養液の流動性が低下するため、微生物培養における動力効率に課題があった。そこで、通気撹拌時の気泡の分散性を向上させたより高効率の「HS100タービン」と、培養槽内で強力な撹拌作用を有する軸流インペラ「HR100インペラ」を組み合わせた撹拌システムを構築。これを糸状菌培養に適用することで、より低動力で効率良く培養液を撹拌可能なバイオリアクターが実現された。

次に、この撹拌システムを用いた数値流体学シミュレーションと、実際の培養の検証とスケールアップ検討を進めたところ、従来の6FTと比較して、消費動力の抑制、液流動作用およびガス分散作用の向上が確認されたという。なお同シミュレーションでは、東北大で開発された粘性低減型の菌糸分散株が用いられた。

今回開発された撹拌システムを使用することで、従来よりも低動力で微生物生産を実施できるようになり、バイオリアクターのシングルユース化が実現された。シングルユース型でも、培養槽内(バッグ内)の滅菌処理自体は必要とされるが、佐竹マルチミクスの独自技術による新規滅菌システムを新リアクターに適用することで、高額な滅菌設備の導入が不要になった。また同時に、運転負荷の高い糸状菌培養にも対応できる頑強性を維持するため、培養槽と配管のみをシングルユース化して一式をシステム化することで、新リアクターが完成したとする。

今回開発されたリアクターの市場供給価格は、リユース型バイオリアクターと比較すると、環境整備を含む導入コストで約40%削減(佐竹マルチミクス自社製品比)を達成したとのこと。またランニングコストも、市場で一般的なコスト水準の3分の1以下に抑制でき、新規事業者の参入障壁低減が期待できるとしている。

現在、東北大と合同酒精は、新リアクターの製品化に向けた培養評価および耐久評価を共同で進めている最中だという。なおこれまでの評価で、新リアクターは培養難度が高い糸状菌培養で十分な生産性を達成することが確認されているといい、今後は糸状菌だけでなく、さまざまな微生物生産で利活用を進め、汎用性をさらに高めていくとする。

また佐竹マルチミクスは、評価結果を踏まえて2023年度中に200Lスケールまでのリアクターの製品化・販売を目指すとしており、これにより、新規参入事業者が導入しやすい微生物用バイオリアクターの普及を促進し、バイオものづくり技術の適用範囲の拡大、バイオエコノミーのさらなる発展に貢献するとしている。