東京工科大学と東京農工大学は、がんなどのバイオマーカーとしての利用が期待される、ゲノムDNA中の種々の修飾塩基を簡便に検出できる発光タンパク質の構築法を開発したことを発表した。

同成果は、東京工科大 応用生物学部の吉田亘 准教授、東京農工大 大学院工学研究院の浅野竜太郎 教授らの研究グループによるもの。詳細は2月7日付の米国化学会の学会誌「Analytical Chemistry」(オンライン版)に掲載された。

ヒトゲノムDNAはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4つ塩基で構成されており、これらの塩基が遺伝子の発現などさまざまな生命現象を制御するために種々の修飾を受けることが知られている。

そうしたヒトゲノムDNA中でもっとも多く含まれる修飾塩基は「5-メチルシトシン」で、CとGの連続配列中のCがメチル化されることにより生じる(メチルCpG)。また、5-メチルシトシンが連続的に酸化されることにより、「5-ヒドロキシメチルシトシン」、「5-ホルミルシトシン」、「5-カルボキシシトシン」が生成されるが、これら修飾状態は組織、細胞特異的に形成され、それら組織、細胞の機能を維持するために必須とされている。

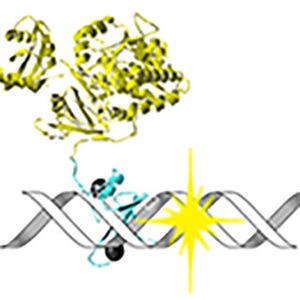

がんや中枢神経疾患などの疾患細胞においては、これら修飾塩基の状態が異常になっているため、種々の疾病のバイオマーカーとして利用可能とされており、研究グループでもこれまでの研究にて、修飾塩基に特異的に結合するタンパク質にホタルの発光タンパク質を融合させ、これにゲノムDNAを混合するだけで標的修飾塩基を測定する方法や、ホタルとは発光色の異なるタンパク質を用いて、同時に2種類の修飾塩基を測定する方法などを開発してきた。

今回の研究は、そうしたこれまでの成果をもとに、室温で静置するだけで自発的にタンパク質間を連結することができる方法を用いて、修飾塩基を認識するタンパク質と発光タンパク質を任意の組み合わせで連結させ、種々の修飾塩基を測定できる方法として、室温で混合するだけで自発的に連結されるタンパク質である「SnoopTag(SnT)」と「SnoopCatcher(SnC)」の活用を目指したという。

具体的には、メチルCpG結合タンパク質(MBD)にSnT(MBD-SnT)、非メチルCpG結合タンパク質(CXXC)にSnT(CXXC-SnT)、SnCに発光タンパク質(SnC-Luc)を融合した各種タンパク質を組み換え生産し、それらをそれぞれ混合して室温で1時間静置したところ、自発的に連結されることが確認されたという。

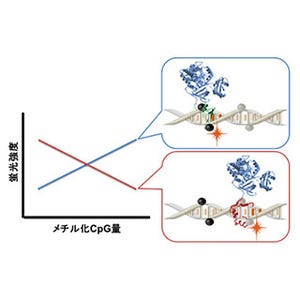

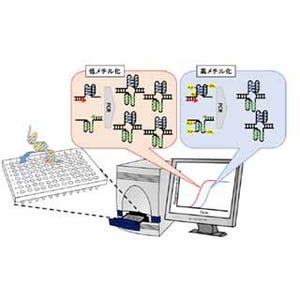

また、それら連結産物を用いて、ヒトゲノムDNA中のメチルCpGと非メチルCpGを測定できるかの検討を進め、発光タンパク質の発光で励起されるDNAインターカレーターを結合させたゲノムDNAに、MBD-SnT-SnC-LucまたはCXXC-SnT-SnC-Lucを添加し、さらに光タンパク質の発光基質を添加したところ、MBD-SnT-SnC-LucはヒトゲノムDNA中のメチルCpG部位で、CXXC-SnT-SnC-Lucは非メチルCpG部位で発光し、近傍のDNAインターカレーターを励起することが示され、その蛍光強度を測定することで、メチルCpGと非メチルCpGを測定できることが示されたとする。

なお、研究グループでは、開発されたタンパク質を用いることにより、ヒトゲノムDNA中の標的修飾塩基を簡便に測定することが可能になり、これら修飾塩基状態が異常になる疾病の簡易診断が可能になることが期待されるとコメントしている。