名古屋大学(名大)と東北大学は8月3日、がん細胞の表面に出てくることが多いとされるタンパク質「ポドプラニン」を見分ける「キメラ抗原受容体(CAR)-T細胞」を作り出すことに成功したこと、ならびにCAR-T細胞と同時に、腫瘍細胞のみに感染し壊す作用を持った遺伝子改変ヘルペスウイルス「G47Δ(デルタ)」を投与すると、最も悪性の脳腫瘍である「膠芽腫」の成長を抑え、生存率を高める可能性をマウスの実験で明らかにしたことを発表した。

同成果は、名大 未来社会創造機構の夏目敦至特任教授、東京大学 医科学研究所 先端がん治療分野の藤堂具紀教授、東北大大学院 医学系研究科 分子薬理学分野の加藤幸成教授らの研究チームによるもの。詳細は、がんを標的とするウイルス療法や細胞療法など生物学的療法全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Molecular Therapy Oncolytics」に掲載された。

脳腫瘍の中でも膠芽腫は悪性度が高いとされ、手術で完全に取り除くのが難しいがんとして知られている。そのため、手術後には、再発を防ぐために放射線治療や抗がん剤を使用した化学療法を組み合わせて治療が行われるものの、膠芽腫を発症した患者の生存率は低く、平均的な余命は1~2年しかないという。

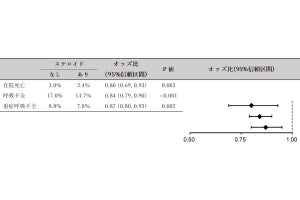

この抗がん剤治療と放射線治療を組み合わせた治療法の最大のデメリットは、がん細胞だけではなく、正常な細胞までも攻撃してしまうことであり、その結果、脱毛や吐き気、白血球の数が減ってしまうといった副作用が発生してしまう。そこで近年、特定のがん細胞だけに的を絞って撃退する、正常細胞には影響を与えない治療法の研究が進められている。

夏目特任教授ら名大の研究チームは今回、悪性脳腫瘍の新たな治療法を開発すべく、特にがんの悪性化に関係があることがわかっているポドプラニンに注目することにしたという。ポドプラニンが現れているがん細胞を標的にし、がん細胞だけを攻撃できれば、治療において患者にかかる負担を少なくすることができる。

しかし、ポドプラニンは、肺、腎臓、リンパ管にある正常な細胞の表面にも出ているということが課題であったという。そうした中、加藤教授ら東北大の研究チームが発見したのが、がん細胞のポドプラニンは、正常細胞のポドプラニンに比べて異常な糖鎖が多く、構造が少し異なるという事実であったという。また、加藤教授らは、その知見をもとに、がん細胞のポドプラニンを見分けるがん特異的抗体を作製することにも成功したという。