京都大学(京大)は7月1日、強磁性体を含む「極性超伝導多層膜」において、外部磁場を用いずに一方向にのみ電気抵抗がゼロとなる「超伝導ダイオード効果」を観測したことを発表した。

同成果は、京大 化学研究所の成田秀樹特定助教、同・小野輝男教授、同・島川祐一教授、同・菅大介准教授、京大大学院 理学研究科の柳瀬陽一教授、スイス連邦工科大学の石塚淳研究員(現・新潟大学助教)、露・極東連邦大学のアレクセイ・V・オグネフ教授、同・アレクサンダー・S・サマルダク教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のナノサイエンスとナノテクノロジーに関する全般を扱う学術誌「Nature Nanotechnology」に掲載された。

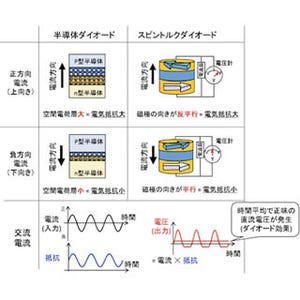

一般的な半導体ダイオードは有限の電気抵抗を持っており、さらに低温においても電気抵抗が大きいため、各部品におけるエネルギー損失が課題となっている。その解決策として、電気抵抗がゼロの超伝導体を応用し、ある特定の方向においてのみ電気抵抗がゼロとなるような超伝導ダイオードの研究が進められている。

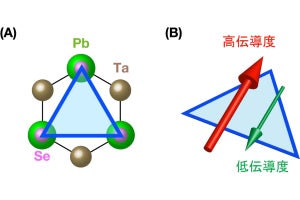

ただしこれまでの研究では、その動作には外部磁場が必要であり、実用化への妨げとなっていたという。物質中に空間反転対称性の破れが存在するとき、電流の非線形応答によって非相反電荷輸送が生じることが期待されていることから研究チームは今回、その空間反転対称性の破れた超伝導体として、ニオブ(Nb)/バナジウム(V)/コバルト(Co)/V/タンタル(Ta)から成る多層膜をスパッタ法で成膜することにしたとする。