京都大学(京大)は1月12日、1973年に予言されて以来、50年にわたって観測が続けられてきた、温度が下がっていくと電磁波が「止まった波」として自然に現れるという、「超放射相転移」と呼ばれる現象を、磁性体「エルビウムオルソフェライト」(ErFeO3)中において初めて観測することに成功したと発表した。

同成果は、京大 白眉センターの馬場基彰特定准教授、米・ライス大学のXinwei Li博士課程学生(現・カリフォルニア工科大学博士研究員)、同・Nicolas Marquez Peraca博士課程学生、同・河野淳一郎教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Physics」に掲載された。

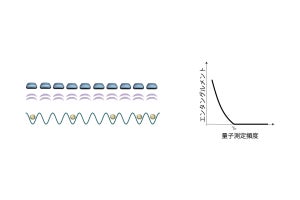

超放射相転移は、電磁波/光と物質との結合強度、つまり相互作用の強さがあるしきい値を超えると、臨界温度Tcよりも低い温度において、静的な(=時間的に振動しない)横波の電磁場と電磁気分極(物質場)が、熱平衡下で自発的に現れる現象とされている。

典型的な電磁波の研究では、時間的に振動する電磁波と電磁気分極のダイナミクスを主に扱うのに対し、超放射相転移では熱平衡下において静的な波(止まった波)が生じることが特徴だが、これまでの研究として、レーザー光で駆動される冷原子系で超放射相転移が時間的に振動する形で観測されたことはあったが、時間的に振動しない熱平衡下での超放射相転移は観測された例がなかった。

近年、電磁場と物質とが結合する系の基底状態において生じる、電磁場と物質場の量子ゆらぎの抑制である「スクイージング」の最大値を探索する研究が理論的に行われ、超放射相転移の臨界点において、「完全スクイージング」と呼ばれる理想的な状態が得られることが分かってきた。

従来の時間的に振動する電磁波を用いて生成される典型的なスクイージングとは対照的に、時間的に振動しない熱平衡下における超放射相転移臨界点での量子スクイージングは本質的に安定で、ノイズに対して堅牢であり、暗号通信、量子コンピューティング、重力波検出における高精度な測定などへの応用が期待されている。

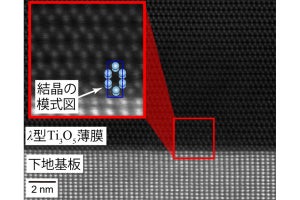

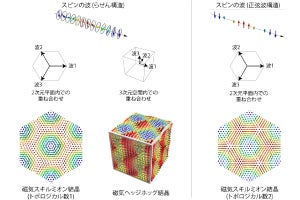

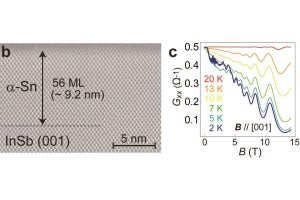

そうした中で、研究チームは今回、エルビウムと鉄の酸化物であるErFeO3にて、約4K(約-269℃)という極低温の臨界温度Tcで生じる相転移(低温相転移)が、マグノン版の超放射相転移であることを理論的に示すことに成功。超放射相転移が予言された当初に想定された電磁場の代わりに、Fe3+イオンのマグノン場(スピン波)とEr3+イオンのスピンが協同的に結合することで、低温相転移が起こることが解明されたという。

具体的には、磁化測定で得られた相図やテラヘルツ磁気分光で得られた吸収スペクトルを再現するErFeO3の理論モデルを構築。そのモデルから、Er3+間の直接的な相互作用が存在しない場合でも、Er3+-マグノン結合によって低温相転移が起こることが発見されたほか、Er3+-マグノン結合によって、Er3+間の直接的な相互作用のみがある場合よりも、低温相転移の臨界温度Tcや臨界磁場が高まることが確認されたという。

これらの結果は、部分的にはEr3+同士の相互作用も寄与しているものの、Fe3+マグノンとEr3+スピンとの結合が、ErFeO3の低温相転移を引き起こしていることを示唆しており、ErFeO3が熱平衡下で超放射相転移を実現できる物理システムであることを明らかとするもの。今回の成果を活用することで、超放射相転移臨界点におけるスクイージングを利用した、量子センシングやノイズに強い連続量変数量子コンピューティングなどへの応用が今後期待されると研究チームでは説明するほか、今回の研究成果は、光学、熱力学、そして物質科学をつなぐ重要な現象である超放射転移を理解し、活用していくための学術的な基盤となるともしている。