「量子コンピュータ」という用語を耳にしたことがある方も多いと思う。

量子コンピュータとは、量子力学の物理現象を演算プロセスに用いたコンピュータのことで、従来のコンピュータに比べて処理能力を格段に向上することができる。では、この量子コンピュータは現在までにどのように活用され、未来はどうなるのかについて触れたいと思う。

さらっと量子コンピュータについておさらいすると……

量子コンピュータは、量子力学の性質を利用して計算を行うコンピュータで、従来のコンピュータとは異なる原理をもつものだ。

量子コンピュータの基本要素である量子ビットは、従来のコンピュータの0と1以外にも0と1の「重ね合わせ状態」も実現できるので高速な計算を可能とする。

量子コンピュータは、例えば量子ゲート方式、イジング方式に大別される。 そしてイジング方式の中に、量子アニーリング方式、レーザーネットワーク方式がある。

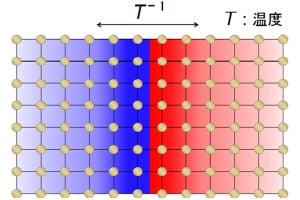

量子アニーリング方式は、膨大な組合せの中から最適な組合せを見つける「組合せ最適化問題」を解くことに特化した量子コンピュータ。1998年に東京工業大学 西森秀稔氏によって提唱された方式だ。

カナダのベンチャー企業であるD-Wave Systems ※1がアニーリング方式の量子コンピュータ「D-Wave One」を2011年に発表し、世界中で大きな話題となった。同社は、2020年9月に、初のビジネス向けの量子コンピュータの一般発売も開始している。

一方、量子ゲート方式は、あらゆる種類の問題を理論的には解くことができる、汎用型の量子コンピュータ。世界初の量子ゲート方式として、IBM Q ※2の量子コンピュータの商用化が有名だろう。

レーザーネットワーク方式は、レーザー照射によって量子現象を発生させるもので、NTT、国立情報学研究所、理化学研究所などが開発した常温稼働可能な「Quantum Neural Network(QNN)」※3も有名だ。

これ以外の分類としては、汎用型と特化型もある。

汎用型は、その名の通り、量子コンピュータで解ける問題が汎用であるもので、量子アルゴリズムが確立されている問題のみを高速に解くことが可能だ。 実用化まで 10年以上かかると言われているが、幅広い用途への活用が期待されているため、実用化に成功した際のインパクトが大きいのが特徴だ。量子ゲート方式がこの汎用型に該当する。

一方で特化型は、組み合わせ問題の最適化が得意で実用化に向けた取り組みも多く、先行している分類だ。イジング方式である量子アニーリング方式、レーザーネットワーク方式が特化型に分類される。

-

ビジネス向けに一般発売されたD-Waveの量子コンピュータ「Advantage」(出典:D-Wave、D-Wave、初のビジネス向け量子コンピュータの一般発売を発表より抜粋)

参考文献

・※1 https://www.dwavesys.com/

・※2 https://www.ibm.com/quantum-computing/

・※3 https://www.jst.go.jp/impact/hpyamamoto/en/technical/pdf/whitepre.pdf

「万能量子コンピュータ」実現の課題は?

量子コンピュータのゴールは、「万能量子コンピュータ」の実現にあるだろう。

科学技術振興機構(JST)などのムーンショットでは、「万能量子コンピュータ」を誤り耐性型汎用量子コンピュータと表現をしている。これは、大規模な集積化を実現しつつ、様々な用途に応用する上で十分な精度を保証できる量子コンピュータのことで、実現するためには、課題も多いようだ。

まず、誤り訂正技術が必要不可欠だ。従来のコンピュータでも誤り訂正は活用されているが、量子力学的なアプローチによる誤り訂正とは別物だ。

一つひとつの量子ビットに生じる誤りはわずかでも、計算を続けていくと誤りが積み重なってしまうため、誤り耐性には100万ビット以上が必要とされる。そうなるとスケーラビリティも必要となってくる。つまり量子ビット数を増やすことだ。量子ビット数は近年向上しており、60ビットを超えているが、この問題を解決するにはまだ不足している。

どのような分野や課題に対して量子コンピュータの演算が活用できるのか、定式化されたようなノウハウの蓄積も必要だ。