東北大学は3月6日、生体内多能性幹細胞であるMuse細胞をウサギ急性心筋梗塞モデルに静脈内投与すると、梗塞組織に選択的に遊走・生着し機能的な心筋細胞に自発的に分化することで心筋梗塞サイズの縮小と心機能の回復がもたらされ、さらに他家細胞(ドナーのMuse細胞)であっても半年以上の長期間にわたり効果が持続することを明らかにしたと発表した。

同成果は、岐阜大学大学院医学系研究科循環病態学分野の湊口信也 教授の研究グループと東北大学大学院医学系研究科細胞組織学分野の出澤真理 教授の共同によるもの。詳細は米国の科学誌「Circulation Research」に掲載された。

Muse細胞は骨髄、末梢血、あらゆる臓器の結合組織に存在する腫瘍性を持たない生体由来の多能性幹細胞だ。市販の間葉系幹細胞や線維芽細胞にも数パーセントの比率で含まれている。脳梗塞、腎不全、肝障害、皮膚損傷などさまざまな傷害モデルで、分化誘導せずにそのまま静脈投与あるいは局所投与することで有効に傷害部位に生着し、組織を構成する細胞に自発的に分化することで修復することが報告されている。

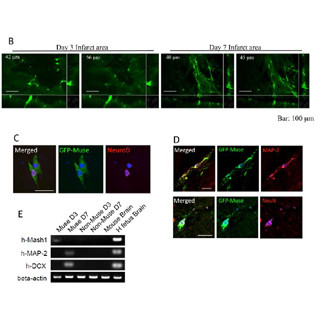

また脳梗塞、心筋梗塞の患者では、発症後急性期に末梢血内のMuse細胞数が上昇すること、有意に上昇した患者は慢性期において機能回復傾向が高いことが統計的有意差をもって示されており、生体内でMuse細胞が修復幹細胞として働いていることが示唆されている。 今回の研究では、ウサギ骨髄由来自家および他家Muse細胞、ヒト骨髄由来Muse細胞をウサギ急性心筋梗塞モデルに静脈内投与し、梗塞縮小効果、心機能改善、Muse細胞由来心筋細胞の機能性などの評価を行い、さらにMuse細胞の遊走・生着を制御するメカニズムの解明や長期における他家Muse細胞の有効性を検証した。

今回の成果を受けて研究グループは、急性心筋梗塞の患者に対して通常の治療を行っても心機能が良好でないと予想される場合、Muse細胞を静脈注射することによって心機能の回復を促す新規治療法の開発が期待されるとしている。