分子ロボットの定義

各チームのプレゼンに入る前に、中間発表会の内容と少々被るが、簡単に分子ロボットについて触れておく。分子ロボットは要素として、機械のロボットと同様に、外界と自身を分ける「構造」、外界を読み取る「センサ」、センサからの情報を処理する「制御回路」、そして自身を稼働させる「アクチュエータ」の4つを揃えているものを分子ロボット、と分子ロボティクス研究会では定義している。

もちろん完全な分子ロボットはまだ存在しておらず、概念上の存在だ。ただし、それぞれの要素を実現したデバイスはすでに存在している。構造ならDNAを利用した「DNAオリガミ」、センサならRNAで小分子をセンシングする「RNAアプタマー」、制御回路ならDNAを入力することでDNAが出力される「DNAロジックゲート」、アクチュエータならDNAで構成されてピンセットのように稼働する「DNAアクチュエータ」などだ。

構造のDNAオリガミに関しては、今回の各チームのレポートにも出てくるので少し詳しく説明すると、DNA分子を使った構造を作り出す方法としては、現時点では最も強力なものである。長い環状の1本のDNAと、それに相補となるようなずっと短いDNAを必要な量だけ混ぜる。そうすると長いDNAが折りたたまれていき、任意の2次元・3次元の構造を作ることができるというものだ。

なお、現状で分子ロボットが完成していない理由は、まずそれぞれのデバイスのスペックの低さがある。そして、なによりも問題となっているのが、各デバイスをまとめ上げる方法が今のところは開発されていないという点だ。

分子ロボティクス研究会が分子ロボコンを提唱した理由は、デバイスのスペックを上げていき、そして4デバイスをまとめ上げる方法を生み出すために、分子ロボットを完成させるための研究を加速させる場とするためなのだ。

将来的には、構造についてはDNAナノ構造やリポソームを、分子センサについては人工膜タンパクや前述のRNAアプタマーを、DNA分子演算回路として人工タンパク質発現系を、分子アクチュエータには人工モータータンパクなどをそれぞれ利用することで、分子ロボットができあがるだろうと考えられている(画像2)。

分子ロボットが存在しないことから、実現は当分先の話なのかというと、実はそうでもない。すでにプロトタイプとして「分子(DNA)スパイダー」という分子ロボット(というよりも分子ウォーカー)が存在している。四面体の形状をしたタンパク質の核に対して、頂点からそれぞれDNAの足が生えているというデザインだ。

分子スパイダーは、DNAオリガミ上の足場となる「基質DNA」に自らの足DNAをくっつけ、通り過ぎた基質DNAを切り取りながら、前へと進んでいくことができる。今回の日本の3チームは、この分子スパイダーの歩く仕組みを移動機構として応用している形だ。

また、今年の分子ロボコンに関しては、分子ロボコンに参加したチームが優秀であれば、BIOMOD全体の評価に加えて、部門賞として分子ロボコン賞が与えられることにもなった。

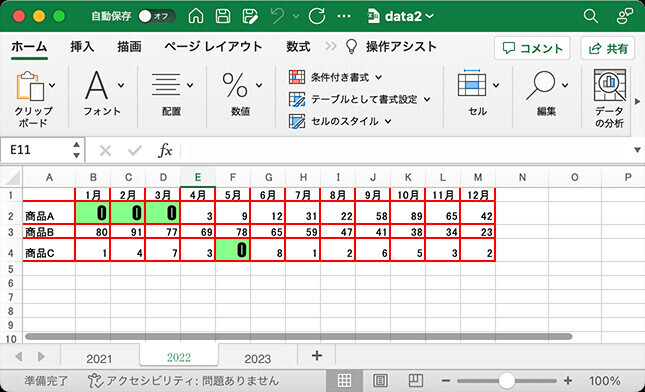

そして今回のコンテストのテーマは「障害物競走」。2つの島の間にかけられた橋を渡るというコースレイアウトで、スタートからゴールまで、より早くより正確にたどり着いたチームが部門賞を獲得できるというわけだ。沼地のような傷害としてマイカ(雲母)があり、その上にコースとしてDNAオリガミがあるというレイアウトで、コの字をしている。長さは短辺が約50nmで、長辺が約200nmだ(画像3)。

なお、通常のロボコンのイメージから、1個の分子ロボットがスタートからゴールまで移動し、そのタイムを競うものと思う方も多いことだろう。記者もそう思ってしまっていたのだが、実は違う。多量のコースを用意し、同じように多量の分子ロボットを用意して障害物競走にトライさせ、一定時間の間に何割の分子ロボットがゴールまでたどり着けたか、を競う形になる。移動速度も人の感覚的から判断すると決して速くはなく、250~300nmの距離を2時間はかかるという。そのため、ずっと観察しているわけにもいかないので、審査の仕方も工夫しないとならないとしている。

観察には、大学の研究室で学生たちが使える機材であることから、原子間力顕微鏡(AFM)を使用しているのだが、観察するということは実をいうと分子ロボットやコースを探針で叩くような形になるので、観察する度に分子ロボットをコースから衝撃ではじき飛ばしてしまう可能性もある。同じロボコンとはいっても、日常的なスケールで行われているものとはまったく種類の異なる苦労が、参加する側にもジャッジする側にもあるというわけだ。