京都大学(京大)および理化学研究所による研究チームは、相互作用の競合と量子力学的揺動により絶対零度までスピン秩序化が起こらない量子スピン液体において、超低温で自発的対称性の破れが起こり、新奇な「超」量子スピン液体状態が現れることを発見した。英国科学誌「Nature Physics」に掲載された。

物質は高温では気体であり、温度が下がると液体になり、さらに温度が下がると固体になる。気体状態では原子や分子は大きな熱的運動エネルギーを持って乱雑に空間を動き回っているが、温度が下がり、熱的運動が納まってくると、粒子間の相互作用が効きだし粒子がくっつき、液体そして固体という秩序状態に落ち着いていく。

原子や分子が持つスピンでも、スピン間の磁気的相互作用と熱的揺らぎとの強弱により同様の状態の変化が起こる。磁性体はそもそも固体であり、熱的に揺らぐのはスピンの方向であり、温度が下がり、熱的揺動が納まると、スピン間相互作用が勝って、スピンの秩序状態が形成されることになる。

しかし、隣り合うスピンが互いに反対方向を向き合おうとする相互作用(反強磁性相互作用)を持つスピンが三角形の関係で存在すると、相互作用が競合し、温度が低下しても安定な秩序状態をとることができない「フラストレーション効果」と呼ばれる現象となる。さらに原子や分子の領域では量子力学的不確定性原理が働き、熱的揺動とは異なる量子力学的揺動が存在し、この量子効果が強く働いている場合、絶対零度までスピンの秩序化が生じず、スピンがバラバラの方向を向いて揺らいでいる量子スピン液体状態が生じる可能性がある。もしこのような量子スピン液体が存在した場合、通常の古典力学的観点では想像できない、液体ヘリウムで起こる超流動や、金属中の伝導電子の超伝導のような特異な状態に移行することがあるのだろうか、という問いかけがあり、物理学の未解決の根本的問題として残されている。

しかし、実際の物質でスピン液体が実現している理想的物質はこれまでほとんどなく、上述したような問題は実験的に未解決のままであった。

近年、研究グループの一員である理研の加藤礼三氏が三角格子構造を持つ有機磁性体EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2を合成に成功。同物質は、隣り合う[Pd(dmit)2]2分子が持つスピン間には互いのスピンの向きを反対方向に向けようとする相互作用が働いており、量子スピン液体になる可能性が高いと期待されている。

同物質に対し、研究グループは核磁気共鳴法を用いて、スピン間相互作用240Kの1万分の1以下の0.019Kという超低温までスピンの秩序化が起こらず、この物質が確かに量子スピン液体状態にあることを明らかにした。

|

|

|

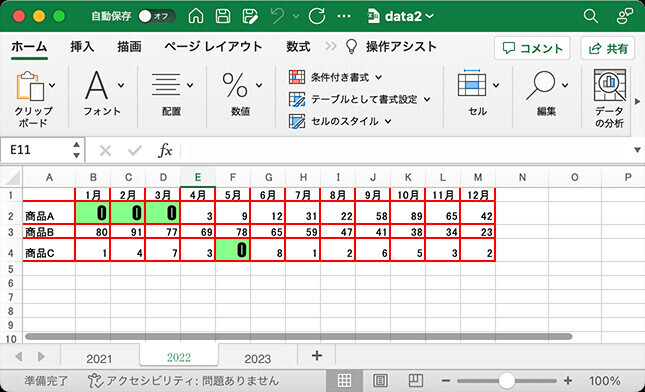

三角格子有機磁性体「EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2」。(a)はEtMe3Sb[Pd(dmit)2]2を横から見た図。[Pd(dmit)2]2分子とEtMe3Sb分子が交互に積層した2次元構造を持つ。(b)は[Pd(dmit)2]2層を上から見た図。電子スピンを持つ[Pd(dmit)2]2分子が三角格子を組んでいる |

また、同量子スピン液体は1.0K以下で性質のまったく異なる新奇スピン液体状態に変化することを発見。スピンの揺動の強さを表す尺度である「核スピン緩和率」を確認すると、1.0Kを境として、それ以下の温度でスピン液体状態でありながらスピンの揺動が急激に失われていくという現象が見いだされた。1.0Kにおいて、高温側の通常の量子液体状態から、質的に異なる新奇量子スピン液体状態に移行していることと理解できるが、このようなスピンの「超」液体状態の可能性について理論的な議論はあったものの、実験的には初めての発見だという。

量子スピン液体状態は、高温超伝導体の発現機構と密接に関連している可能性が議論されてきており、研究グループでは、今回見つかった低温でのスピンの「超」液体状態におけるスピン揺動の温度依存性は、銅酸化物高温超伝導体のスピン揺動と酷似しており、高温超伝導発現機構への解明にも繋がると考えられるとするほか、スピン液体は相互作用の競合が重要な役割を演じており、このような物質は一般にわずかな外力で状態の制御が可能であるため、新しい磁気制御素子や磁気記憶素子への応用の可能性を秘めているとしている。