産業技術総合研究所(産総研)は5月11日、次世代型の有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)素子用の発光材料として注目される熱活性化遅延蛍光(TADF)を出すTADF分子の発光メカニズムを解明したと発表した。

同成果は、 産業技術総合研究所分析計測標準研究部門ナノ分光計測研究グループ 細貝拓也 研究員、松﨑弘幸主任研究員、九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター 中野谷 一准教授、安達千波矢教授らの研究グループによるもので、5月10日付の米国科学誌「Science Advances」に掲載された。

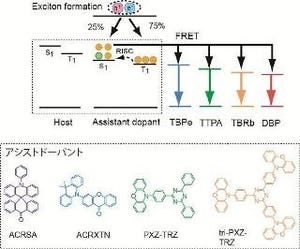

有機ELは、有機分子が電流によってエネルギーの高い励起状態になり、それがエネルギーの低い基底状態に戻る際に発光する現象を利用している。TADFは、室温の熱エネルギーの助けを受けて有機EL分子が放出する蛍光のことで、現在の有機ELに不可欠な希少金属が不要なことが特徴。

TADF発光には蛍光を放出する一重項状態とりん光を放出する三重項状態の2つの励起状態が関わり、それらの状態間のエネルギー差(ΔEST)が室温の熱エネルギー近くまで小さくなるほど、発光効率が高いと考えられている。しかし、室温の熱エネルギーではTADFの発光が困難なはずの分子でも、100%に近い高い発光効率を示す事例が報告されており、その詳細な発光メカニズムは明らかになっていなかった。

今回の研究で用いた8種類の分子のうち、ΔESTとTADFの発光効率の間に相関が見られたのは2種で、6種類の分子群では、ΔESTがTADFを示すのに困難なほど大きな値を示すにも関わらず、TADFを発光するものがあった。

TADFを強く発光する分子群はすべてパラ体であったことから、詳細に調べたところ、TADFを強く発光する分子群にのみ特徴的な励起状態が生成していることがわかった。TADFを強く発光するパラ体の分子群では、プラスの電荷であるホールが分子内で自由に移動できる電荷非局在励起種が生成されたのに対して、TADFを発光しないか弱く発光する分子群では、ホールが自由に移動できない電荷局在励起種や中性励起種しか観測されなかったという。

さらに、三重項状態の一種である中性励起種が一重項状態の励起種とエネルギー的に近いと三重項状態から一重項状態への逆変換が生じることも明らかになった。この結果は、逆変換が室温で起こるかどうかは一重項状態と三重項状態の電荷分布が異なる励起種間のエネルギー差に着目する必要があり、従来のΔESTの値だけを考えてきたTADFの発光メカニズムの再考を促すものであるという。

一重項状態のエネルギーを三重項状態の中性励起種のエネルギーに近づけるには、分子にパラ体構造を導入して電荷非局在励起種を形成することが有効であり、TADF分子の設計では、パラ体構造を導入することが高効率なTADF発光に繋がると考えられる。

今回の成果について同研究グループは、次世代有機EL材料の新しい設計指針として貢献するとともに、次世代材料を用いた低コストで高効率な有機ELディスプレーや有機EL照明などの普及への貢献が期待されると説明している。