理化学研究所(理研)は8月22日、炭素が60個集まってできるサッカーボール状のフラーレン分子の結晶が、アルカリ原子が挿入されることで、約40Kの転移温度を持つ高温超伝導体になる仕組みを解明したと発表した。

同成果は、理研創発物性科学研究センター計算物質科学研究チームの酒井志朗 研究員、有田亮太郎チームリーダーと、東京大学大学院工学系研究科野村悠祐大学院生(研究当時)、イタリア国際高等研究所マッシモ・カポネ教授らで構成された国際共同研究グループによるもの。詳細は米国の科学雑誌「Science Advances」に掲載された。

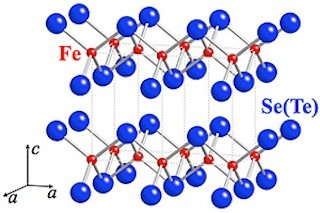

フラーレン固体中の電子は強いクーロン斥力を受けながら運動していることが知られており、それにより原子の振動を利用した超伝導は阻害されるため、フラーレンは従来型の超伝導体としては理解できず、その発現メカニズムの解明が求められていた。

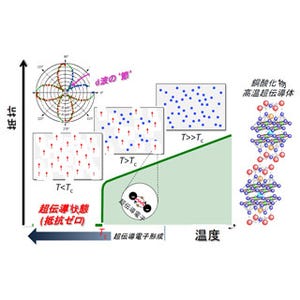

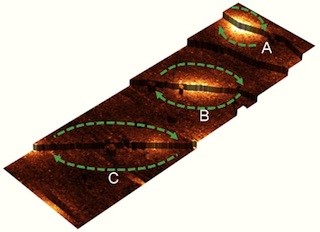

今回、研究グループは、電子と原子の運動を精密に考慮してフラーレン固体の超伝導に関わる低エネルギー電子状態を表す理論模型を構築する方法論を新たに開発。コンピュータ解析の結果、結晶構造以外の実験情報は用いずに相図中の金属相、超伝導相、強相関絶縁相の相境界を誤差10K未満の精度で決めることに成功したとする。特に超伝導相においては、電子-格子相互作用とクーロン斥力が協力的に働く特異的な状況にあることが示され、これが高温超伝導発現の鍵になっていることが示されたとする。

なお研究グループでは、これまで、超伝導発現に電子相関が絡むような従来型とは異なる超伝導体について、今回のレベルの精度で実験相図を再現した例はないことから、今回の成果がフラーレン固体の超伝導発現機構の解明のみならず、方法論開発などにおいても、新超伝導体の物質設計の可能性を開く成果となることが期待できるとコメントしている。