海洋研究開発機構(JAMSTEC)と三菱重工業(MHI)の2者は11月13日、海中機器を長時間稼働させるための電源として、高効率マルチ・レスの「閉鎖式水中HEML燃料電池システム」(画像1)を開発し、海中観測機器へ電力を供給する実海域での試験に成功したことを共同で発表した。

JAMSTECは海中の研究調査のため、有人・無人のさまざまな観測プラットフォームを使用しているが、そのプラットフォームや搭載された各種機器の電源として、これまでは蓄電池が利用されてきた。しかし、近年の観測装置の多機能化や搭載数の増加による必要電力量の増加、観測期間の長期化から、必要容量の増大が求められている。そのため、出力容量に制限のある蓄電池で対応しようとすると、電池の個数を増やす形となり、その場合は機器全体の重量を増大させてしまう上に、コスト面でも運用に見合わなくなってしまうという問題があった。

そこでJAMSTECが着目しているのが、高い発電効率や蓄電池と比較して高いエネルギー密度を有する燃料電池で、将来の海中機器用が使用するための電源の研究開発が進められている。その結果として、これまでに深海巡航探査機「うらしま」の電源として閉鎖式燃料電池システムが開発され、2005年には海中航走の世界記録となる連続航続距離317kmを達成。しかし燃料電池発電を使用するためには、ガスの循環機構や加湿機構が必要であり、システムの大型化、自己消費電力や故障リスクの増加という課題が存在している。また、発電に至るまでの時間の長さも課題だった。

今回、上記課題を解決するため、深海巡航探査機「うらしま」での経験をもとにしてシステムの小型化が図られ、未反応ガスを循環させる機構とガスを湿潤状態にするための加湿機構を有さない新たな燃料電池システムが開発された。製作にあたっては、MHIが機械部の開発およびシステムの統合を行い、JAMSTECが電気制御部の開発を担当している。

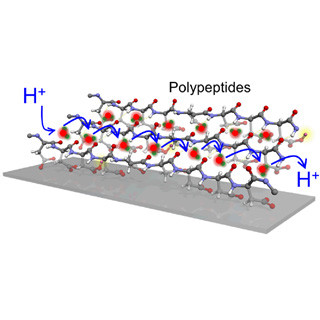

この新構想の燃料電池システム「閉鎖式水中HEML燃料電池」の概要を示しているのが画像2だ。今回、燃料電池スタック間のガスの流れを切り替えが可能な2つの系統で直列につなぐことで、ガス循環器なしでガスを流し、スタックの湿潤状態を保つことを実現したという。

画像2をもう少し詳しく説明すると、これは酸素系統のみを表したものだ。流れとしては、まず開閉バルブV-#1、2、3、4を操作することで燃料電池スタックAと燃料電池スタックBの上流下流が入れ替えられる。バルブV-#1、3が開かれ、バルブV-#2、4が閉じられている場合(左図)は、ガスと生成水は水色の線で表されているように流れ、スタックAを通ったあとにスタックBへ流れる仕組みだ。この際、スタックAの生成水は気液分離器に、スタックBの生成水はスタックBに溜まる。

次にバルブV-#2、4が開かれ、バルブV-#1、3が閉じられる(右図)と、ガスと生成水は図の水色で表されているような流れに変わり、スタックBを通ったあとにスタックAを流れるようになる仕組みだ。この際は、スタックBの生成水は気液分離器に、スタックAの生成水はスタックAに溜まるようになる。このようにバルブを一定の時間間隔で交互に切り替えることで、ガス循環器や加湿器がなくても燃料電池を安定して発電させることができるようになっているというわけだ。

また、画像3に示されているように、燃料電池スタックを密封することで水素リークの防止も実現された。このように、循環器を使用せず(Blower-Less)、加湿器を必要とせず(Humidifier-Less)、水素リークしない(Leak-Less)、マルチ・レス(Multi-Less)燃料電池システムを構築することに成功したというわけである。さらに小型化により自己消費電力を抑え、起動時間を数時間から10数分へと短縮することも可能になったという。

また、燃料電池を海中で使用するためには、発電により生成される水を海中に放出することが困難であるため、閉鎖式のシステムを構築する必要がある。今回、作動温度条件や供給する観測機器の電力条件などを考慮した上で、純水素と純酸素を燃料とし最大出力300W、電圧9Vの発電部(HEML燃料電池スタック)を持つ、閉鎖式水中HEML燃料電池システムとして開発が行われた。そして、海域試験に先立ち行われた陸上での発電試験では、発電効率60%(「うらしま」時は54%)、600時間の連続発電性能が確認されたのである。

以上の結果を踏まえ、2013年9月に観測機器への電力供給能力を検証するための実海域試験が、海洋調査用曳航体「ディープ・トウ」を用いて行われた。具体的には、閉鎖式水中HEML燃料電池システムと観測機器をディープ・トウに搭載し、最大で水深180mまで閉鎖式水中HEML燃料電池システムが潜航させられ、その間、「合成開口ソナー」と「pH-CO2ハイブリッドセンサ」という2つの観測機器に対して同時の電力供給が実施された(画像4・5)。

合成開口ソナーとは移動しながら同じ目標に何度も音波を照射し、それら反射音波の情報をコンピュータ上で合成処理(合成開口)することで、あたかも大型ソナーを使用しているかのような(仮想大型ソナー)鋭い合成音響ビームを作り、高い分解能とノイズの軽減を実現する装置のことである。今回の合成開口ソナーの仕様は、電圧24V、電流最大6A、電力最大200Wだ。

一方のpH-CO2ハイブリッドセンサは、海水のpH(水素イオン指数、アルカリ度もしくは酸度を表す)と二酸化炭素濃度の同時計測をするためのセンサである。pH-CO2ハイブリッドセンサの仕様は、電圧24V、電流最大185mA、電力最大4.5Wだ。

そして画像6・7は同試験の結果を示したもので、閉鎖式水中HEML燃料電池システムを用いて観測機器への安定した電力供給(実験時:最大出力200W、2時間)が可能であることが確認された。

なお、閉鎖式水中HEML燃料電池システムの仕様は以下の通りだ。

- 種別:スタンドアローン動作型可搬水中燃料電池システム

- 動作温度:0~45℃(結露なし)

- 保管温度:0~60℃

- 振動・衝撃:船上使用可

- HEML燃料電池外形:直径φ600mm、全長800mm(耐圧容器を含まず)

- HEML燃料電池重量:500kg以下

- HEML燃料電池電源出力:350W 以上

- 燃料:純水素(耐圧容器外から供給)

- 酸化剤:純酸素(耐圧容器外から供給)

また試験内容の詳細だが、(1)陸上I-V(電流-電圧)特性試験、(2)陸上長時間連続発電試験、(3)海中発電試験、(4)海中発電停止・起動試験、(5)観測機器への電力供給試験の5つとなっている。詳細は以下の通りだ。

陸上I-V(電流-電圧)特性試験は、閉鎖式水中HEML燃料電池システムの基本性能評価として行われた。燃料電池の出力である電流を横軸に、電圧を縦軸にしてグラフに示し、電流と電圧の特性を確認するというものだ。陸上長時間連続発電試験は、閉鎖式水中HEML燃料電池システムの長時間発電性能を評価するために行われた。600時間の連続発電性能が確認されたのは前述の通り。試験日程や供給する水素ガス、酸素ガスの都合上、海中の長時間発電は実施が困難だったことから、陸上での試験とされた。

海中発電試験は、陸上I-V(電流-電圧)特性試験と同様の性能であることを評価するために、海中における特性を評価するべく実施された。海中でも陸上と同様の性能であることが確認されている。海中発電停止・起動試験は、海中において遠隔操縦により燃料電池の発電を停止して休止状態にして、必要な時にまた発電が再開できるかの確認のために行われた。

観測機器への電力供給試験は、閉鎖式水中HEML燃料電池システムを海底設置観測ステーション用や海中ビークル用の電源として使用するために、使用する観測機器の電力要求に対応できる必要があることから、それを確認するため、想定される観測機器の実用例として前述の通りに合成開口ソナーとpH-CO2ハイブリッドセンサが用いられ、これらの機器へ電力供給が可能なことが実海域試験で確認された。

小型で高効率、高信頼性の燃料電池システムの実用性に目処がついたことで、深海底設置型の観測機器や海中探査機をより長時間稼働させることが可能となるため、海洋観測の長期化へ寄与することで効率向上が期待されるという。そのほか、深海底観測ステーションのカメラ、ライト、地震計、そのほか各種センサ類の電源として、蓄電池よりも長期的な観測が可能となり、運用コストを低減することで効率を向上できるとする。

また、海中探査機の海底充電ステーション用の電源として、探査機の電池を海底で充電することで観測を継続させることも可能となるとした。さらに、海中のみでなく閉鎖環境下(航空宇宙用やクリーンルーム、シェルターなど)の電源としての使用も期待できるという。また今後は、これまでの成果を踏まえ、実用化のために数KW級の閉鎖式燃料電池システムを目標として開発を進めていくとしている。