東京大学は、単一の自己形成量子ドットのゲートにイオン液体を初めて適用し、トランジスタの制御性を従来比で最大100倍に向上させたと発表した。

同成果は、同大 生産技術研究所の平川一彦教授、同ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構の柴田憲治特任講師らによるもの。同大学院 工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センターの岩佐義宏教授らと共同で行われた。詳細は、英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

半導体では、トランジスタの微細化・高集積化によって性能を高めてきたが、これまでと同様の手法での微細化が限界を迎えつつある。近年、この壁を乗り越えようと、新原理である単一電子トランジスタ(Single-Electron Transistor:SET)に関する研究が活発に行われている。SETでは、単一の量子ドットを電子の通り道として用い、ここにゲート電圧を加えることで、電子1個分に相当する電流を制御する。つまり、SETは微細化に対応した究極の省エネルギー素子であるだけでなく、量子力学に基づいて絶対安全な情報の伝達などを担う量子情報処理のキーデバイスとしても注目されている。

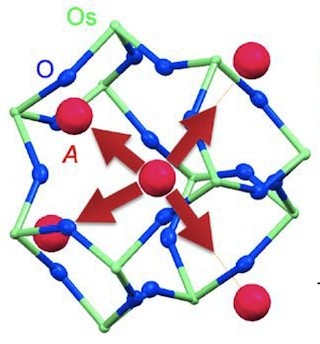

SETでは、量子ドットのサイズを小さくするほど、量子力学的な効果が顕著になり、高温動作も可能となるという特徴がある。研究グループでは、数十nm程度の非常に小さな自己形成InAs量子ドットを用いたSETの研究に長年取り組んできた。しかし、InAs量子ドットが小さ過ぎることが原因で、その特性をゲートで制御することが難しく、逆にその応用範囲は限られていた。今回、SETのゲート絶縁膜として、イオン液体を用いる電気二重層ゲートと呼ばれる新しい手法を用いることで、量子ドットにきわめて強い電場を加え、量子ドットを用いたSETの特性を格段に大きく電圧制御することに成功した。

研究グループは、直径数十nmの単一InAs自己形成量子ドットの両サイドに金属電極(ソース・ドレイン電極)を取り付け、さらにそのゲート電極としてイオン液体を利用した電気二重層ゲート型SETを開発。0次元の電子のふるまいをする量子ドットに電気二重層ゲートを適用したという。

今回の研究では、量子ドットの電子状態と電子数を細かく制御するために、SETの基板裏面にバックゲートが設けてある。その上で、電気二重層電極を形成して、この電極と量子ドットが浸るようにイオン液体を塗布し、電圧(VEDL)を加え、電子状態の制御性を調べた。その結果、電気二重層ゲートの0.5V程度の小さな電圧の変化によって、SETの伝導特性が非常に大きく変化することが分かった。さらに、この振る舞いを詳しく調べた結果、量子ドットに閉じ込められた電子の閉じ込めサイズが、電圧によって劇的に変化していた。同時に、この手法によって、電子スピンの磁場に対する感度が2倍になるなど、電子スピンの振る舞いも大きく電圧制御できることも分かった。これによる電子の閉じ込めサイズやスピン状態の制御性の劇的な向上により、今後、自己形成量子ドットの量子情報処理への応用が大きく前進することが期待されるとしている。

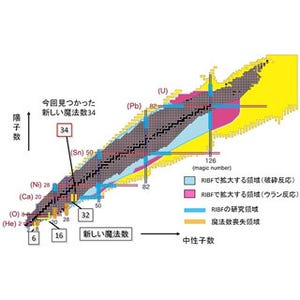

さらに、1Vのゲート電圧で、どの程度大きな電子のエネルギー変化を引き起こすことができるかを、様々な電圧を加える方法(電圧印加の手法)で比較した。これにより、従来から用いられてきたゲート電圧印加手法(サイド=横側=ゲート、トップ=上側=ゲート、バック=基板側=ゲート)に比べて、イオン液体を用いた電気二重層ゲートでは、SETで最も一般的なサイドゲート型と比較して100倍も大きな電子のエネルギー変化を引き起こすことが分かった。

|

|

図3 様々なゲート電圧の印加手法により、電界効果の強さを比較。電界効果の強さは、1Vのゲート電圧で、どの程度の電子エネルギーの変化(meV単位)を引き起こすことができるか示している。従来、用いられてきたゲート電圧印加手法(サイドゲート、トップゲート、バックゲート)に比べて、イオン液体を用いた電気二重層ゲートでは、10~100倍も大きな電子のエネルギー変化を引き起こすことができる |

電気二重層ゲートを用いることで、非常に小さな自己形成量子ドットを用いたトランジスタの特性を電圧で大きく変化させることに成功した。今回の技術は、量子ドット1つを用いた超低消費電力トランジスタの制御性を格段に向上させ、その量子情報処理への応用に新たな道を拓くものである。また、今回の手法は、他のナノ材料系にも適用可能であり、量子ナノ構造の次世代エレクトロニクスの開発に、寄与するものと期待されるとコメントしている。