北海道大学(北大)は9月5日、理工学の幅広い分野で重要でありながら、定量的に信頼できる理論モデルがいまだに存在しない「過飽和気体の凝縮核生成プロセス」に対し、気体からの凝縮過程について、超並列計算機を用いて80億分子までの大規模計算を行った結果、室内実験条件と同様の低過飽和状態においてアルゴンガスの核生成を定量的に再現することに成功したと発表した。

同成果は同大低温科学研究所の田中今日子 学振特別研究員、田中秀和 准教授、University of ZurichのJuerg Diemand氏、Raymond Angelil氏らによるもの。詳細は「Journal of Chemical Physics」に掲載された。

核形成過程は物質が相変化する際に起きる物理現象であり、気象学(雲粒形成)や工学(ナノ粒子形成)などといった幅広い分野で研究対象となっており、その古典理論は核形成過程の巨視的な記述を与え広く用いられているが、同理論が与える核生成率は室内実験で得られる実験値から数桁以上もずれることが指摘されており、定量的に信頼できる理論モデルは未だ存在していなかった。

同理論の問題点として、核生成の際に形成される臨界核の表面エネルギーの評価に巨視的な表面張力を用いるなど、分子レベルの効果を無視している点が挙げられており、その効果を明らかにするために、これまで分子の微視的な運動を計算することにより核生成現象を解析する分子動力学法が用いられてきたが、通常の計算規模は千から数十万分子程度であり、計算できる温度および圧力の範囲は狭い領域に限られるという課題があった。

核生成過程は多数の分子の中から局所的にごく少数の核が形成される現象であるため、核生成する頻度が低い場合を扱うには、多大な分子数が必要となるが、従来の分子動力学法の研究では計算規模が小さいため核生成の頻度が高い高過飽和状態しか扱えなかった。そこで研究グループは今回、超並列計算機を用い、従来比で4桁大きい10億から80億の希ガス分子の核生成過程の大規模計算を実行、成功したという。

これにより、従来よりも核生成率が4桁程度低い核生成現象を扱えるようになり、これまで難しかった室内実験条件と同様の低過飽和状態での核生成過程を再現することが可能となり、これにより、従来よりも幅広い条件下で核生成過程の大規模計算を行うことが可能となり、核生成率の算出のみではなく、ナノサイズの臨界核の形成エネルギーや臨界核に分子が付着する際の凝縮係数などについて、均質核生成の素過程を総合的に精査することができることが確認されたとする。

|

|

|

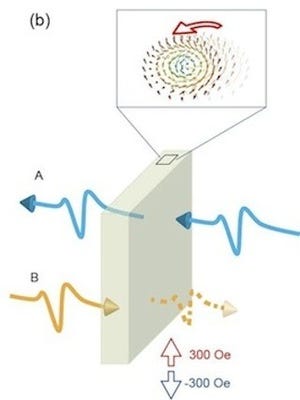

凝縮核生成過程の分子動力学計算の一例。10億分子のガスの中からごく少数のナノサイズの臨界核が形成され、それらの核が成長することで凝縮が進行する。そのため臨界核の生成率が凝縮の進行を律速する。今回の研究では幅広い条件下で核生成過程の大規模計算を行うことで、核生成率とともに、臨界核の形成エネルギーや分子が臨界核に付着する際の凝縮係数を実測し、核生成過程を総合的に精査したという |

実際に、核生成率を決めるナノサイズの臨界核の形成エネルギーを分子動力学計算によって測定した結果、臨界核の形成エネルギーは従来の巨視的な見積りより大幅に小さくなり、それにより室内実験で得られる高い核生成率を説明できることが示されたほか、分子から凝縮核に付着する際の凝縮係数が、従来想定されていた値より小さくなることも示され、凝縮係数は温度だけでなく過飽和度にも強く依存することが確認されたという。

|

|

|

分子動力学計算により得られた核生成率とアルゴン核生成室内実験との比較。超並列計算機を用いた大規模計算により、室内実験と同様な低過飽和領域において核生成過程を計算することが可能になり、実験値の再現に成功したという |

なお、研究グループでは、今回の研究の過程において、さまざまな温度や過飽和度に対し計算を行ったところ、核生成率と温度や過飽和度との関係や臨界核の形成エネルギーや凝縮係数の温度や過飽和度に対する依存性などの詳細なデータを得ることに成功したとしており、これらのデータを活用することで今後の新たな高精度かつ普遍的な核生成理論モデルの構築につながることが期待されるとコメントしている。