東京大学(東大)とNTT、理化学研究所は5月15日、グラフェンがテラヘルツ波という光に近い高周波数の電磁波に対しても明瞭に量子ホール効果を示すことを、ファラデー効果という光学現象を利用して観測することに成功したと発表した。

成果は、同大 大学院理学系研究科 島野亮准教授、青木秀夫教授、NTT 物性科学基礎研究所 日比野浩樹グループリーダ、理化学研究所 森本高裕基礎科学特別研究員らによるもの。詳細は「Nature communications」に公開された。

ファラデー効果とは、磁場中にある物質を透過した光の振動方向(偏光)が回転する現象であり、光アイソレータなどに利用されている。通常、回転の角度は磁場の強さと物質の厚さに比例して増加し、反射波の回転の場合をカー効果と呼ぶ。今回の研究から、炭素原子一層のグラフェンでもファラデー効果、カー効果が観測されたが、磁場を増加させていくと、回転角は物理学の基本定数である微細構造定数を単位として跳び跳びの値をとることが判明したという。この現象は、直流の電気伝導で知られる量子ホール効果の光版(光学量子ホール効果)と言えるものである。

グラフェンでは、量子ホール効果がディラック電子の性質を反映して特異な整数値をとり、低い磁場や室温でも観測される。近年の研究から、グラフェンでこの量子ホール効果が光の領域でもファラデー効果として生じる(光学量子ホール効果)ことが理論的に予測されていたが、その実証には光学量子ホール効果の検証に必要なファラデー効果を高精度に評価する技術と高品質なグラフェンを作製する技術の連携が必要となり、実験を行うことが困難であった。

今回の研究は、東大の持つファラデー(カー)回転角の高精度測定技術、NTTの持つ高均一なグラフェン成長技術、理研と東大が持つ光学伝導度の理論計算という、それぞれの強みを生かした協働体制を取ることで、テラヘルツ波を用いて高品質のグラフェンにおける量子ホール効果に対応する量子ファラデー効果、量子カー効果(光学量子ホール効果)を高精度で測定することで初めて実現された。

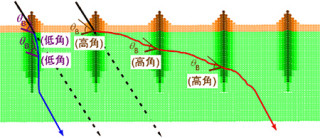

図1は実際の実験の模式図。波長300μmのテラヘルツ波の偏光が、炭素原子一層を透過、あるいは反射しただけで偏光が回転することが観測されたが、磁場を増加させると、図2に示されたように回転角は物理学の基本定数である微細構造定数を単位として階段状に跳び跳びの値をとることが示された(図2で2、6と示された箇所。2、6という値自体グラフェンに特有な値であり、ディラック電子の存在を裏付ける)。さらに、厳密対角化と呼ばれる理論手法により、実験と計算結果と比較したところ、階段構造の振る舞いなどがよく一致することが明らかになり、観測された現象が、直流の電気伝導で観測される量子ホール効果の光版であり、理論的に予測された光学量子ホール効果と呼ぶべきものであるとの結論を得たとする。

ホール効果が階段状になる理由には、不純物などを持つ2次元電子系に強い磁場をかけると、電子が動けなくなってしまう電子局在という現象が関わっているが、この電子局在の効果はこれまで主に直流の電気伝導で調べられており、それがテラヘルツ波のような高周波で現れるかどうかはまったく分かっていなかった。近年、半導体の界面の2次元電子系においては、光学量子ホール効果が生じることが報告されていたが、グラフェンでは今回の報告が初めてだという。

今回の成果の技術的ポイントは3つ。1つ目は、東大によるファラデー(カー)回転角の高精度測定。東京大学 大学院理学系研究科 島野亮准教授らのグループは、テラヘルツ波を用いた物質科学の先端研究を進めており、テラヘルツ波の偏光を世界最高感度で測る方法を開発していた。今回の手法をグラフェンにも用いることで、グラフェンのファラデー回転(カー回転)に光学量子ホール効果に対応する階段構造を初めて観測することができたとする。

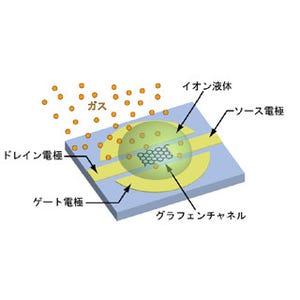

2つ目は、NTTによる高均一なグラフェン成長技術。NTT 物性科学基礎研究所では、グラフェンを電子・光の素子材料として基礎物理からデバイスまで総合的に研究しており、層数均一性が高く、伝導特性が良い1層グラフェンを生成する技術を有している。今回実験に用いたグラフェンは、SiCをAr中で加熱して作製したもので、テラヘルツ波のビーム径(1mm)よりずっと広い領域で高品質かつ均一なものを実現したとする。

そして3つ目は、理研と東大による光学伝導度の理論計算。理化学研究所の森本高裕基礎科学特別研究員、東京大学大学院理学系研究科の青木秀夫教授は、厳密対角化と呼ばれる計算精度の高い手法を用いて、グラフェンの光学ホール伝導度を計算し、計算結果と実験結果がよく一致することが明らかとなった。

なお、今回の成果は、グラフェンがテラヘルツ波の偏光を超高精度で制御する素子に利用できる可能性を示すものであることに加え、超高速通信やセンシングなどの様々な分野で応用が期待されているテラヘルツ波を操作する材料として有望であることを示すものであり、研究グループでは、新しい光エレクトロニクス材料としてのグラフェンの応用に道を拓くことが期待されるとコメントしている。