東京大学(東大)は、原子配列の乱れである転位が金ナノ配線内部を移動するときに、大きなノイズを発生することを発見したと発表した。同成果は、同大生産技術研究所の石田忠 特任助教(現在は東京工業大学 大学院総合理工学研究科 助教)、東京工業大学フロンティア研究機構の角嶋邦之 准教授、東大生産技術研究所の溝口照康 准教授、同大生産技術研究所の藤田博之 教授らによる成果で、英論文誌「Scientific Reports」に掲載された。

半導体プロセスの微細化により電子機器の多機能・高性能化が実現されてきており、最先端プロセスでは20nmを切ろうかというところまで到達している。今後も高性能化に向けたさらなるプロセスの微細化が求められるが、20nmを切るような極微細な世界では、デバイスを構成する原子数そのものが少なくなるため、従来では問題にならなかったような原子サイズレベルの乱れがデバイス全体に大きな影響をおよぼすようになってきた。

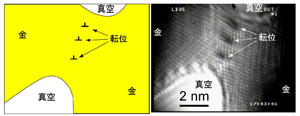

デバイスを構成する結晶構造には、原子配列の部分的な乱れである「転位」と呼ばれる領域が見受けられるが、そこに熱や力が加わり臨界値を超えると、付近の原子の結合が切断され、転位の位置がずれていくことが知られているが、これまで、この転位の機械的な役割は研究が進められてきたものの、電気的な役割はほとんど研究が進められてこなかった。それは転位周りの原子が活動する際、発生するノイズは転位の電機的な役割であるものの、ナノレベルの微小領域で発生する現象であるため、それを検出することができなかったためである。

今回、研究グループはその測定のために、最新のマイクロマシンを透過型電子顕微鏡の中で動かす新規手法を用いて、転位周りの原子の結合が切れる際に原子が出す「悲鳴」ともいうべきノイズの検出を試みたという。

実際にナノメートルサイズの金の電気計測を行った結果、金の内部に存在する転位の動きにより抵抗値が大きく変動しノイズが発生することが判明した。具体的には、転位の動きと抵抗値の変動を関連付けるためには、転位の動きを見る目と抵抗値の変動を計測するセンサが必要となるため、電子顕微鏡を目として、マイクロマシンをセンサとして、互いを組み合わせ、転位の動きと抵抗値の変動を関連付けるための実験装置を構築した。

その電子顕微鏡の中でマイクロマシンを動かし、マイクロマシンの持つナノメートルレベルで尖った針先同士を押し付け、針の間に直径6.3nmの金のナノ接合を作成し、ナノ接合に1mVの電圧を加えたところ、6μA程度の電流が流れることが確認された。また、電流計測中に、金のナノ接合内部の転位が0.5nm程度動いたときに、ナノ接合を流れる電流が0.7μA程度振動したことも確認され、この電流の振動が転位が動く0.5秒前から始まり、転位が停止した0.5秒後までの合計1秒間継続したこと、ならびにナノ接合内部で動く転位の数に比例して、この電流値の振動(=ノイズ)が大きくなることも確認した。

|

|

電流変化と転位子挙動。(a)-(e)は電子顕微鏡写真とイラストで、グラフのa-eはこれらに対応するものとなっている。電流値は最初6μAで一定。その後徐々に電流が振動し始め、0.5秒後に振動の振れ幅が0.8μAになったところで、転位が動いた。また、転位の動きが止まった後も振動は続き徐々にその振れ幅は小さくなり、0.5秒後に振動が収まり、電流値は最初の6μAに戻った |

抵抗値は寸法や材料で原則的に決まるが、今回の発見により内部の原子が動くことでナノ接合の抵抗値が大きく変動することが判明した。具体的には、数十個の原子でできたナノ接合において1つの転位が動くだけで抵抗値が1割程変動しており、この結果は、デバイスのサイズが10nmかそれ以下になるとノイズは電気信号の約10%に達することを示したものとなる。この結果、デバイスのさらなる微細化を実現するためにはこの転位周りの原子の活動を抑えることが重要となることが明らかになった次第だ。

なお、研究グループでは、今回の結果を受けて、温度上昇や外部から応力が加わると、転位領域の原子が活発に動くことは容易に想像でき、その際、発生するノイズが電気信号の一割にも及ぶことが分かった今回の成果は新しいノイズ源の発見という意味で基礎科学のみならず、応用的にも非常に重要であり、この問題を解決することができれば、さらなる多機能・高性能な電気機器の開発につながることが期待できるようになるとコメントしている。