東京工業大学(東工大)とイスラエル・ワイツマン科学研究所は、正常な体の中で過剰な炎症応答がどのような仕組みで抑制されているのかを検討し、メッセンジャーRNA(mRNA)の合成を制御するタンパク質「DSIF」が、さまざまな炎症反応で重要な役割を果たしている転写因子「NFκB」の働きを妨げる役割の阻害因子たちを活性化することを突き止めたと共同で発表した。

成果は、東工大大学院 生命理工学研究科の山口雄輝准教授、ワイツマン科学研究所のリヴカ・ディクスタイン(Rivka Dikstein)博士らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、10月5日付けで米科学誌「Cell Reports」に掲載された。

さまざまな炎症応答にはNFκBが重要な役割を果たしている。腫瘍壊死因子「TNF」などのサイトカインによって細胞が刺激を受けると、不活性型のNFκBは活性化されて転写因子としての機能を獲得し、標的遺伝子(炎症応答や免疫応答に関与する遺伝子)の機能をオンにすることで炎症反応を誘導する。

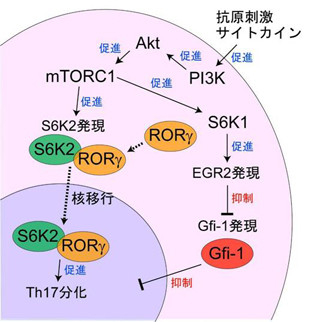

しかし、NFκBの活性化状態は通常1時間くらいしか持続しない。炎症がいつまでも続かない、というのは生物にとって好ましいことだが、そうなる理由はNFκBの活性化から少し遅れて「IκB」や「A20」といったNFκB阻害因子が活性化され、NFκBの働きを抑えるからである。

IκBやA20の働きは、遺伝子の転写レベルで制御されている仕組みだ。しかも、NFκB自身によって制御されている。つまり、NFκBが活性化されると、NFκBはIκBやA20を活性化し、そうすると今度はNFκBが不活性化される、といった負のフィードバック制御が存在しているというわけだ。しかし、NFκBの活性化機構に較べると、NFκBの不活性化機構はまだ十分に理解されていない。

研究グループは今回、DSIFが、これまでに知られていなかった作用機構でIκBやA20といったNFκB阻害因子を活性化し、NFκB活性化の期間を制限していることを明らかにした。

DSIFは山口准教授がかつて東工大の半田宏名誉教授や横浜市立大学の和田忠士准教授らと共に発見したタンパク質である。DSIFは「RNAポリメラーゼII」に結合してmRNAの合成を正負に制御することがこれまでにわかっており、「遺伝子DNA→mRNA→タンパク質」という遺伝子発現の新たな律速段階(ボトルネック)をつかさどる因子として注目されているところだ。

今回の研究から、NFκBによって引き起こされるIκB遺伝子やA20遺伝子の転写活性化にDSIFが重要な役割を果たしていることが明らかになった。とりわけ、DSIFは予期されたmRNAの合成段階ではなく、mRNAの「キャッピング」や「スプライシング」、「核外輸送」の段階を促進しており、その点については研究グループも「興味深いこと」としている。

一般に、合成直後のmRNAは「未成熟」であり、こうしたRNAプロセシング反応を受けて成熟する仕組みだ。ほかの多くの遺伝子とは異なり、IκB遺伝子やA20遺伝子では、こうしたプロセシング反応が遺伝子発現の律速段階になっていることが、今回の研究結果から示された。

つまり、NFκBの阻害因子であるIκBやA20は、NFκB自身によって活性化されるが、mRNAのプロセシング反応がIκBやA20遺伝子の発現を遅らせていたのである。DSIFはその律速段階に働き、IκBやA20の遺伝子発現を促進することで、NFκBの不活性化に寄与していることがわかったというわけだ(画像)。

NFκB阻害因子が正常に働かず、炎症反応が過剰になると、関節リウマチや全身性エリテマトーデス、クローン病といった自己免疫疾患を引き起こすことが知られている。今回の成果は、こういった自己免疫疾患の病態解明に貢献するものであると、研究グループはコメント。

今回の結果から、IκB遺伝子やA20遺伝子はほかの多くの遺伝子とは異なる制御を受けていることが示されたが、どのような分子的基盤によってそのような違いが生じているのかは不明であり、今後、明らかにして行く必要があるとも述べている。