慶應義塾大学(慶応大)などの研究グループは、ヒト腸管上皮幹細胞の長期間大量培養に成功したことを明らかにした。同成果はさまざまな消化器疾患の研究、発がん機構の解明、新規治療薬のスクリーニング、そしてこれまで成し得なかった腸管における再生医療などの臨床応用にも適用可能で、将来、炎症性腸疾患や放射線腸管傷害の治療薬に応用できることが期待できるという。

同成果は同大医学部消化器内科の佐藤俊朗医学部特任講師、蘭Hubrecht 研究所のHans Clevers教授、西IRBのEduard Battle教授の共同研究グループによるもので、英国科学誌「Nature Medicine」(オンライン版)および米国消化器病学会雑誌「Gastroenterology」(オンライン版)に掲載された。

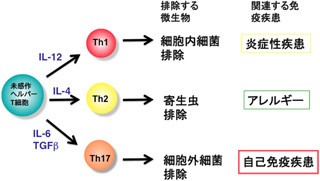

腸管上皮細胞は腸管の内側を覆っている細胞で、摂取した食物の消化・吸収、また、腸内細菌に対するバリア機能などの役割をしている細胞だ。腸管はウィルス、細菌や原因不明の炎症などによる傷害を受けると、腸管上皮細胞の欠損、つまり、びらんや潰瘍を形成するが、通常は粘膜の再生により速やかに復元される。しかし、重度の炎症性腸疾患や放射線腸管傷害では、腸管上皮の再生が間に合わず、腸管機能障害に発展することがある。このような疾患に対しては、腸管上皮幹細胞を補うような粘膜再生医療が期待されている。

腸管上皮細胞は増殖能力が高いため、細胞のリソースとして、体外で腸管上皮細胞を増やす技術が研究されているが、長い間成功していなかったが、2009年に佐藤氏はマウスの小腸を用いた腸管上皮幹細胞培養に成功、3つの増殖因子、「EGF」、「Noggin」、「R-spondin1」を含んだ無血清培地により幹細胞を効率的に増やす技術を開発。同培養法では、腸管上皮細胞が立体的な組織構造体(オルガノイド)を形成し、腸管上皮幹細胞を増やすと同時に腸管上皮細胞機能も維持することが確認されていた。しかし、残念ながらマウスと同じ培養法ではヒトの腸管上皮細胞を長期間培養することは困難であり、培養技術の改変が求められていた。

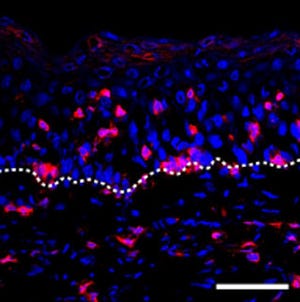

今回、研究グループでは、内視鏡または手術により腸管粘膜を採取、腸管上皮細胞を分離。従来の培養法に加えてさまざまな増殖因子、ホルモン、化学物質をスクリーニングし、「Wnt」と呼ばれる増殖因子、ビタミンB3の一種であるニコチンアミド、アクチビン様キナーゼの阻害薬、ストレス応答MAPキナーゼであるp38の阻害薬を同時に添加することで、ヒトの腸管上皮培養に成功したという。

また、EphB2と呼ばれる細胞表面分子が腸管上皮幹細胞に多く発現していることを発見し、1つのEphB2発現細胞からでも、培養により半永続的に腸管上皮細胞を増やすことが可能であることも確認したという。

同技術で培養された腸管上皮細胞は消化吸収や粘液産生を司るたんぱく質の発現も確認され、腸管上皮機能を有していることが示唆されたという。

これまで、iPS/ES細胞などの多能性幹細胞から腸管上皮へ分化させる方法は報告されていたが、iPS作成時の遺伝子操作や腫瘍形成などの課題が残されていた。必要な組織の幹細胞を直接培養して増幅する方法は多くの研究者が取り組んできたが、ほとんどの組織で確立されていなかったが、今回の技術では、1つの内視鏡生検検体から、腸管上皮細胞を効率的かつ半永続的に増幅させることができ、遺伝子操作や腫瘍形成のリスクなく、培養が可能となるため、今後、重度の炎症性腸疾患や放射線による腸管傷害を対象にした粘膜再生医療の実現に向けた、臨床応用が期待できると研究グループでは説明している。

また、同培養技術は正常の腸管上皮のみならず、大腸がんやバレット食道などの疾患由来細胞にも応用できるため、そうした応用へも期待できるという。