Intelは4月7日、第4世代vProとして「新2010 インテル Core vProプロセッサ ファミリー」を発表した。第4世代vProの概要については、すでに2009年11月に公表されていたが、今回はそれが実際の製品として発表されたものとなっている。

同発表に際し、インテルの取締役副社長である宗像義恵氏は、「我々の第1のメッセージは、2010年が最適なPCリフレッシュの時期となる」と述べ、Westmereアーキテクチャを採用したCoreシリーズとWindows 7を組み合わせることが可能となった2010年が企業によって新たな戦略の年となることを強調した。

|

|

|

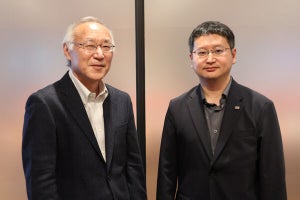

IntelのVice President, Intel Architecture Group General Manager, Digital Office Platform DivisionであるRicardo J. Echevarria氏 |

また、第4世代vProの詳細については、2009年の概要公開時にも登壇したIntelのVice President, Intel Architecture Group General Manager, Digital Office Platform DivisionであるRicardo J. Echevarria氏が今回も登壇し説明を行った。

今回のvProでは、Core i5/i7によるPCの処理性能の向上はもちろんのこと、CPUとグラフィックスコアをQPI接続で1パッケージに統合したことによる機能拡張が目玉となっている。

処理性能向上について、Echevarria氏は「PCがより多くの企業内の領域で使われるようになった現在、あらゆる側面での運用管理が重要となってきている。また、クライアントPCは、単純にオフィスアプリケーションと受動的なブラウザ表示だけをすれば良いという時代から、同的なブラウザ表示やインターネット統合型オフィスなどの活用、そしてさまざまなセキュリティ機能などがバックグラウンドで動くようになり、処理性能の向上が求められるようになっている」とし、Intelでは、処理性能の向上はもちろんのこと、vProを通して1度運用体制を構築することで、以降は運用面でのさまざまな負荷をなくし、それがユーザーエクスペリエンスの向上につながり、結果としてITのサービス志向を強めていくことになるとの考えを示した。

具体的な数値としては、第4世代vProを搭載したCoreシリーズを用いると処理能力は3年前のPC比で最大2倍、セキュリティに関わる問題の発生件数が4年前のPC比で平均53%減少、企業内活用における投資回収期間もvPro非搭載型のCore i5シリーズでは19カ月としているのに比べてvPro搭載の「Core i5 vPro」では9カ月で済むとしている。

また、セキュリティ機能としてAES(Advanced Encryption Standard)暗号の処理を高速化するAES-NI(AES New Instrunction)が搭載されたことにより、データ暗号化が非搭載PC比で最大4倍高速化したほか、第2世代となるIntel Anti-Theft Technology(Intel AT)が搭載されている。Intel ATは第2世代となり、「使い勝手の向上」と「物理的な資産に加えデータの無効化にも対応」という2つの改善が施されたという。特にデータの無効化の対応により、リモートおよびローカル制御によるPCの無効化とそのリカバリがより行いやすくなった。

さらに、CPUとグラフィックスコアが統合されたことにより、これまでおよそ2万円程度していたKVM(Keyboard-Video-Mouse)用の外部機器を使用しなくても、リモートKVM機能を用いることが可能となった。運用管理機能そのものも強化されており、フルグラフィックスのアクセスを管理側でも可能としており、より使い勝手の高い運用管理ができるとしている。

|

|

|

|

vProのリモートKVM機能を活用することで、外部機器を用いずに遠隔管理が可能となる |

MOTEXのLanScape CAT6と連動させたデモ。右が運用管理者の画面でクライアントのブルーバック画面をネットワーク越しに表示している |

なお、すでにこうした機能を活用することで、運用管理の簡易化やセキュリティの強化などが可能となる各種サービスや製品などが同社のパートナー企業各社にて開発ならびに提供が行われており、今後もその数は増えていくことが予定されているという。