2023年は、コロナ禍からの回復によるトラフィックの急増などが影響し、通信品質が大きな話題となった年でもありました。今後も、コンテンツのリッチ化によってトラフィックの拡大は続くと考えられますが、国内のネットワークがそれに耐えて高い品質を維持するうえで、今後重要になってくるのは何でしょうか。

NTTドコモの通信品質の急低下が大きな話題に

2023年の携帯電話業界を振り返ると、大きな話題となった要素はいくつかありますが、なかでも大きな関心を呼んだのは通信品質ではないでしょうか。そのきっかけとなったのは、都市部でNTTドコモの通信品質が著しく低下し、顧客の不満が大幅に高まったことです。

NTTドコモは通信品質が急低下した理由として、行動制限がなくなるなどコロナ禍からの回復が進んだことで、想定以上にトラフィックが急増したことためと説明していました。人流の回復に加え、コロナ禍による“巣ごもり”の影響からスマートフォンで動画を見る習慣が定着するなど、コンテンツのリッチ化が進んだことも、想定を超えたトラフィックを生む要因となったようです。

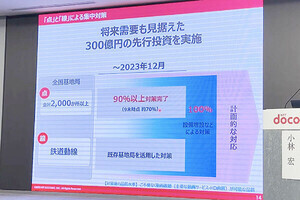

そして、通信品質の低下による不満の声が高まったことを受け、NTTドコモは2023年夏までにネットワークの調整などによる応急処置で急遽トラフィック対策を進めました。さらに、2023年12月までには300億円を先行投資して全国のネットワークの集中品質対策を実施、同社にとって、通信品質の改善に追われた1年となったことは間違いないでしょう。

NTTドコモが通信品質に苦慮する一方、善戦しているのがKDDIやソフトバンクです。なかでもソフトバンクは、英国の調査会社であるOpensignalの2023年4月のネットワーク品質調査でNTTドコモを上回って首位に立つなど、通信品質の評価が急上昇しているようです。

-

英Opensignalが2023年4月に公表した、日本のモバイル・ネットワーク・ユーザー・エクスペリエンス・アワードより。それ以前の調査で首位だったNTTドコモを上回り、ソフトバンクが首位に立っている

ソフトバンクの評価が高まった理由としては、1つに基地局だけでなく、スマートフォンにインストールされているアプリからの情報を積極活用して通信品質のを分析することで、品質低下を素早く検知して対策を進めたこと。そしてもう1つは5Gのネットワーク整備に4Gから転用した周波数帯を積極的に活用し、“面”でのエリア整備に重点を置いたことです。

とりわけ後者に関しては、NTTドコモが高速大容量通信にこだわり、5G向けの高い周波数帯の活用に重点を置いてエリア整備を進めた結果、5Gのエリアが“点”となってしまい、エリアの端で通信品質が著しく低下するなどの問題が発生。通信品質低下の一因となっていました。それだけに、通信速度は速くならないものの転用周波数帯で5Gの面展開に重点を置いたソフトバンクの戦略が、結果的には通信品質維持の面で有利に働いたといえるでしょう。

-

5Gの基地局が“点”だとエリアの端で著しい通信品質の低下が発生しやすいことから、4Gから転用した周波数帯を用いて5Gの面展開に重点を置いたことが、ソフトバンクの通信品質維持につながった要因の1つとなっている

増えるトラフィックと5Gの高度化に向けて必要なもの

ただそのソフトバンクも、来年も同じ戦略で通信品質を維持できるかというと必ずしもそうとは限りませんし、それはNTTドコモやKDDI、そして楽天モバイルも同様です。なぜなら来年以降、トラフィックはさらに増えると予想されているからです。

通信機器大手であるエリクソンの日本法人、エリクソン・ジャパンが2023年11月20日に実施した「エリクソン・フォーラム2023」での説明によると、通信トラフィックは2020年から2030年までの10年間で14倍にも増加する、と予想しています。それだけ増加するトラフィックに耐えるには一層の通信容量が求められ、そのためには5G向けに割り当てられた、通信容量が非常に大きい高い周波数帯の活用が必須となってくるようです。

-

エリクソンが2023年11月20日に実施した「エリクソン・フォーラム2023」より。通信トラフィックが2020年からの10年間で14倍に増えると予測されており、従来より通信容量の大きい周波数帯でのネット整備が必要不可欠、との認識が示されている

5G向けの高い周波数帯は、主として6GHz以下の「サブ6」や30GHzを超える「ミリ波」が存在しますが、これらの周波数帯は1GHz以下のいわゆる「プラチナバンド」と比べ障害物に非常に弱く、広いエリアをカバーするのが難しい欠点があります。加えて、日本で割り当てられたサブ6の周波数帯の多くが衛星通信と干渉するという問題を抱えており、衛星干渉の影響が少ない帯域が割り当てられているNTTドコモ以外はあまり積極的に活用してきませんでした。

ですが、トラフィックが増加する今後に向けては、そうした帯域を積極的に活用しなければ通信品質が著しく低下してしまう可能性があります。それだけに今後、サブ6やミリ波によるネットワーク整備を避けることはできないでしょう。

それと同時に携帯各社に問われているのが「SA」への向き合い方です。SAとは、5Gのネットワーク性能をフルに生かすことができる「スタンドアローン」運用のことで、4Gと一体化している「ノンスタンドアローン」(NSA)運用の5Gから、SA運用に移行して5Gの性能をフルに発揮できるようにすることで、5Gをスマートフォンだけでなく、さまざまな産業で活用できるようにすることが求められています。

実は、すでにNTTドコモが2022年8月から、KDDIとソフトバンクが2023年から5GのSA運用によるコンシューマー向けサービスの提供を開始しており、2023年にはSAに対応したスマートフォンもいくつか投入されているのですが、まったくといっていいほど話題になりませんでした。それは、各社ともにSA運用で利用できるエリアがごくごく一部で非常に狭く、エリアを面的に広げようとする兆しも見られないため、一般ユーザーがほぼ利用できないに等しい状況にあるからです。

-

NTTドコモが公表している5GのSA運用対応エリアの一覧。コンシューマー向けのサービス開始は1年前の2022年ながら、2023年9月末時点でもエリアは地図ではなくスポットの掲載となっており、移行がほとんど進んでいない様子がうかがえる

SA運用に移行すればモバイルのネットワークを仮想的に分割し、特定の用途だけ安定した通信を保証する専用帯域を用意できる「ネットワークスライシング」という技術が活用できるのですが、ネットワークスライシングを有効活用するには、ネットワークを分割しても十分な通信品質を確保できるだけの通信容量が必要。そのためにはやはり、通信容量が大きいサブ6やミリ波などを使ってネットワークを整備することが求められるのです。

-

「東京ゲームショウ2023」でKDDIが実施した、商用5G SAネットワークによるネットワークスライシングの実証実験より。多くの人が訪れるイベント会場でも、ゲームのリモートプレイ専用の帯域を割り当てることで快適なゲームプレイを実現していた

そうしたことから、トラフィックが増え続けてもなお通信品質を維持し、なおかつ5GのSA運用への移行を進めネットワークを高度化させるうえでも、2024年はサブ6など高い周波数帯の活用が強く求められることになるでしょう。高い周波数帯の活用に及び腰だった携帯各社の奮起が期待されます。