インフラツーリズムとは、公共施設である巨大構造物のダイナミックな景観を楽しんだり、通常では入れない建物の内部や工場、工事風景などを見学したりして、非日常を味わう小さな旅の一種である。

いつもの散歩からちょっと足を伸ばすだけで、誰もが楽しめるインフラツーリズムを実地体験し、その素晴らしさの共有を目的とする本コラム。今回は、江戸時代の浮世絵に描かれた東京都心の川や運河に架かる橋を、絵師が切り取った視点を求めて訪ね歩いた。

四月、よく晴れて風も穏やかなある日。都営浅草線の浅草駅を降りて吾妻橋を渡り、橋近くの電動レンタサイクルステーションへ向かった。

今日のテーマは「浮世絵に描かれた橋を巡り、広重や北斎が選んだ画角にできるだけ近づいてみること」――。

絵師たちが描いた橋は、水運が発達した江戸という都市の骨格をなすインフラであると同時に、当時の江戸庶民の暮らしを彩る舞台でもあった。

電動アシスト付きの自転車にまたがり、まずは言問橋方面へと向かう。

【吾妻橋】広重の視線をたどり、言問橋から隅田川を望む

現在の吾妻橋は1931年(昭和6年)に完成したトラス橋(鋼製)で、観光地・浅草を象徴するランドマークのひとつとなっている。

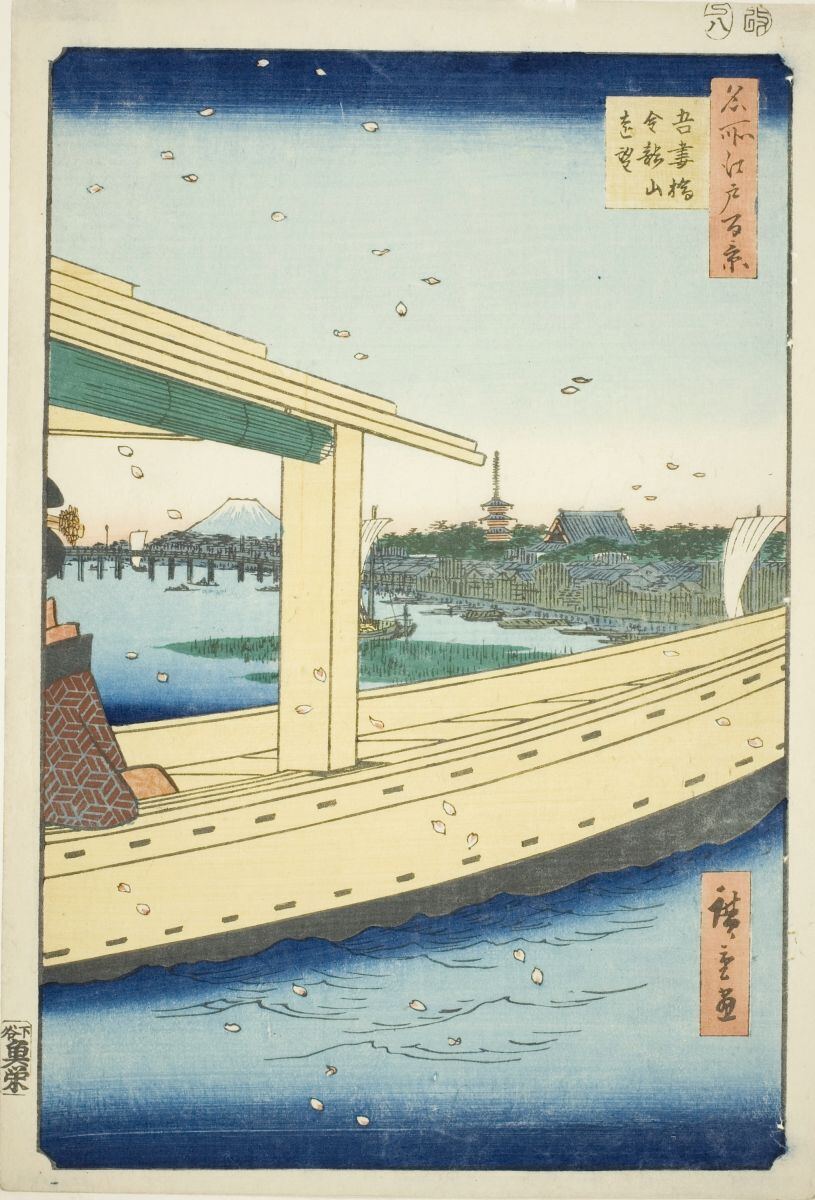

遠景に江戸当時の吾妻橋が描かれているのは、歌川広重の『名所江戸百景 吾妻橋金龍山遠望』(1856年)。“浅草山谷堀の北岸あたりからの舟上視点”とされている広重の視点は、吾妻橋から隅田川を少し北にさかのぼった現在の言問橋付近である。絵の画面手前には屋根付きの舟、川の向こうの左側に橋脚が並ぶ吾妻橋と、その上の富士山、右側には浅草寺の五重塔や本堂の伽藍(がらん)が描かれている。

だが、広重の構図を再現しようとほぼ同じ位置から南を望むと、視界を遮る存在があった。

1931年竣工の東武スカイツリーライン(旧・東武伊勢崎線)隅田川橋梁だ。この鉄道橋に遮られ、残念ながら広重の画角そのままに吾妻橋を見ることは難しい。浅草寺の五重塔や富士山なども、ビルに遮られて見ることはできない。のっけから、江戸の昔と現在との時の隔たりを感じざるを得なかった。

【両国橋】広重が描いた“川辺のにぎわい”と、現在の穏やかさ

次に訪れたのは両国橋。

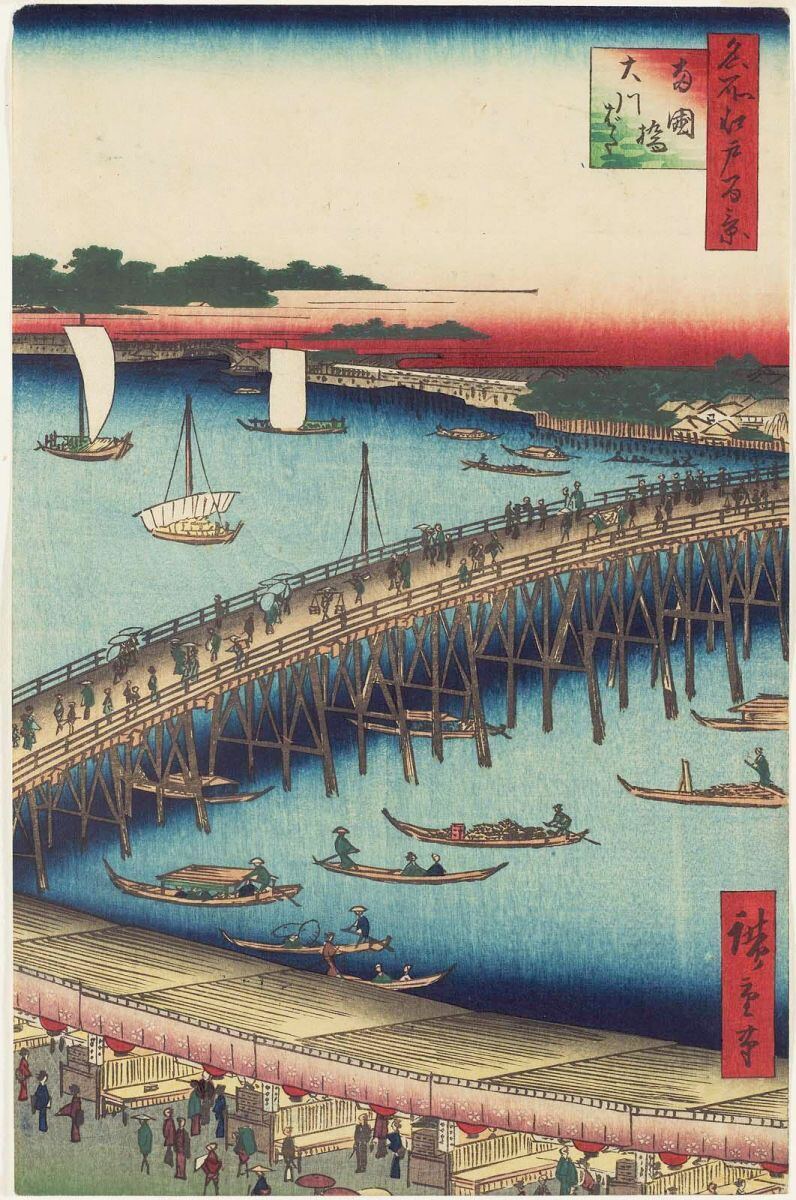

広重の『名所江戸百景 両国橋大川ばた』(1857年)は、橋とそのたもとに広がる川辺のにぎわいを描いた構図だ。画面中央に両国橋の大きな橋桁と川を行き交う船。画面下部には川ばたに並ぶ屋台と、夕涼みを楽しむ人々が描かれている。江戸庶民文化のにぎわいが色濃く表れた一枚である。

現代の両国橋は、1932年(昭和7年)に竣工した鋼製アーチ橋で、交通の要所として活躍している。この構図を再現するには、南岸の川沿い遊歩道に降りて、橋を横から望む位置に立つのが最も近い。

絵の中で人々が集っていたあの川辺は、現代では静かな遊歩道になっていて、散歩やジョギングを楽しむ人がチラホラ。広重の描いた「にぎわい」はなくなっても、この土地に生きる人々に愛される場所であることは変わらないようだ。

【新大橋】「旧・新大橋」に降る雨と、現在のモダンな「新・新大橋」

3つ目は新大橋。

広重の『大はしあたけの夕立』は、雨の描写の妙で名高い一枚だ。傘をさし、橋を急ぎ渡る人々、その向こうに小舟、そして画面全体に斜めに降り注ぐ強い雨。浮世絵の中でも屈指のドラマチックな風景である。

三代目に当たる現在の新大橋は、1976年(昭和51年)に完成したモダンなデザインの斜張橋構造。位置も浮世絵に描かれたところからは少しずれており、もはや「新・新大橋」とでも呼びたくなる。

旧橋の位置を地図で確認して行って見ると、道路沿いにかつての橋の存在を示す石碑が建てられていた。

【萬年橋】水門に遮られた構図と、逆サイドからの1枚

次に訪れた萬年橋は、葛飾北斎が『富嶽三十六景』で描いた作品に登場する。北斎の絵には、橋上に町人や荷を運ぶ人々が立ち、背景に富士山が小さく描かれている。

僕はその画角を再現しようと現地に立ったが、思わぬ障害物――運河(小名木川)の水門施設が視界を遮った。目の前にある橋を、覆い隠してしまっている。

やむなく、隅田川の対岸側に回り込んで撮影した。現在の萬年橋は、1929年(昭和4年)に架けられた小規模な鉄橋である。

【日本橋】失われた空と、絵師の面影をたどる

日本橋にたどり着いた。言わずと知れた江戸五街道の起点で、広重の『東海道五十三次』の1枚目を飾る橋である。

現在の日本橋は、1911年(明治44年)に完成した石造アーチ橋。頭上を首都高速が走り、背景には高層ビルが立ち並び、東京の都市化に圧し潰されそうな姿になっている。それでも橋そのものの意匠は非常に美しく、欄干の獅子や麒麟の像も圧倒的な存在感だ。

日本橋の写真を撮り終えたあと、僕は近くの歌川広重邸宅跡へ向かった。今や高層ビルに囲まれた一角に、案内板がひっそりと示されていた。石碑の前に立つと、ここからあの無数の名作浮世絵が生まれたのだということに、胸が静かに高鳴った。

【猿橋(番外編)】江戸の構造がそのまま残る橋を訪ねて

-

「甲陽猿橋之図」歌川広重/1841–42年/The Harry G. C. Packard Collection of Asian Art, Gift of Harry G. C. Packard, and Purchase, Fletcher, Rogers, Harris Brisbane Dick, and Louis V. Bell Funds, Joseph Pulitzer Bequest, and The Annenberg Fund Inc. Gift, 1975

都内の橋を巡ったあと、僕は去年の秋、紅葉の頃に訪れた山梨県大月市にある猿橋のことを思い出した。歌川広重が描いたこの橋は1984年に改修されているが、江戸時代の刎橋(はねばし)構造を忠実に再現しており、構造自体は変わっていない。

今回訪れた東京の橋はすべて明治以降に近代的な構造に置き換えられた。だが猿橋は、桂川の両岸から刎ね木を張り出すという独特の構造を今に伝える「江戸と地続き」の橋なのだ。

広重が『甲陽猿橋之図』で描いた光景に限りなく近い姿が、今も眼前にある。橋を望みながら下を流れる清流を見下ろすと、そこに流れる空気までもが絵と一致しているように感じた。

今回いくつもの橋を巡り、浮世絵の画角を探しながら歩いて思った。たとえ風景が変わっても、その土地に流れる空気や光のリズムは、案外しぶとく生き残っている。

構図の向こうに広重や北斎の眼差しを想像しながら、現代の東京を眺める――。そんな視点のスイッチひとつで、ありふれた街も少しだけ違って見える。