慶應義塾は12月8日、2022年9月に行われた慶應義塾高等学校(慶應高校)の3年生必修の「地学基礎」の授業中に、当時の高校3年生男子生徒が岩石を割って発見した30万年前の「センチコガネ科」(コガネムシの仲間)の化石を新種として報告したことを発表した。

同成果は、慶應義塾 幼稚舎の相場博明教諭、チェコ・カレル大学のクラール・デイビット博士の国際共同研究チームによるもの。詳細は、古生物とその関連する領域全般を扱う学術誌「Paleontological Research」に掲載された。

栃木県那須塩原市に分布する塩原層群は、第四紀中期更新世(30万年前)に湖でできた地層で、明治時代から多くの植物化石と昆虫などの動物化石を産出してきた。同市の自然史博物館である「木の葉化石園」では、握り拳大の塩原層群の岩石ブロックを袋に詰めてお土産用として販売しており、それを用いて教室内で化石採集を行う授業の指導法を、今から30年近く前に開発したのが相場教諭だという。

その後、同博物館の加藤正明館長が、教育機関限定で岩石ブロックの販売を決定。現在までに、1000校以上の学校や多くの博物館などが、岩石ブロックを理科の授業やイベントとして活用するようになり、本来ならば化石の採集として野外に赴く必要があったものが、教室内でも子どもたちに化石採集の経験をさせることが可能となったという。

塩原層群産の岩石ブロックを用いていることから、授業やイベントで学術的に貴重な化石が産出することもあり、これまでにもアシナガバチやカメムシなど、計7種が新発見の昆虫化石として相場教諭のもとに届けられ、学術誌に掲載されてきた(そのうち6種は小学生が発見)というが、どれも現生種か現生種に比較する種であり、新種はなかったという。

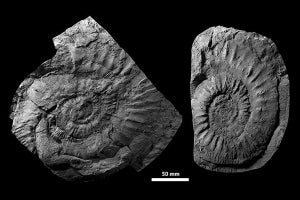

今回新種と認定された化石は、5cmほどの岩石から見つかり、前脚の先端部分などの一部を除いてほぼ全体が完璧に保存されていたとする。岩石を割ったところ、片側には背面側の特徴が残されており、もう片側には腹面側の特徴が残されていたという。

その昆虫の全長は約25mmと比較的大型で、大顎の外側が、丸く分かれているという特徴があり、この特徴からセンチコガネ科のCeratophyus属であることが同定できたとする。この仲間は、オスには立派な角があるがメスには角がなく、化石には角がないことからメスであることも判明した。

また化石の特徴として、前脚の脛節にある第1外歯の先端が前方を向き、その先端が丸まっていること、前胸背板の中心に明瞭な筋があり、前方があまりくびれていないなどの特徴があったが、これらの特徴は世界中から産出している14種のCeratophyus属とは明らかに異なっていたという。

相場教諭は、それらの特徴から、化石は日本に生息しないセンチコガネ科の仲間の「Ceratophyus属」であると同定。そして、大顎と前胸背板の形から新種の可能性が高いと考察したものの、比較用の標本がどれも海外産であり、しかも絶滅危惧に指定されているものもあって入手困難だったため、Ceratophyus属の専門家であるデイビット博士に研究の協力を依頼することにしたとする。そして、化石は新種で間違いないことが判明し、発見者である男子生徒の名前を取り入れて、「ヤタガイツノセンチコガネ(Ceratophyus yatagaii)」と命名された。

このセンチコガネ科の化石は世界的にも珍しいとされており、命名されたものは合計で30種もなく、特に鮮新世と更新世からの新種は未発見だったという。今回発見された化石は鮮新世以降では世界初の新種となり、世界でもっとも新しい時代の化石絶滅種になるという。また、授業中に生徒が新種の昆虫化石を発見したことも、おそらく世界初だろうとしている。

塩原層群から発見された昆虫化石は、現在112種が報告されているが、そのどれもが現生種か現生種に比較される種と同定されてきた。今回絶滅した新種が見つかったことは、今後も新種が発見される可能性が生まれたことになる。

なお、今回の発見は昆虫の種レベルでの分化がいつ起きたかを探る上でも貴重な資料となる可能性があるとされるほか、センチコガネ科は、現在の日本には仲間がおらず、世界での分布も、地中海周辺、モンゴル、ヒマラヤ、ロシア、中国内陸部、米・カルフォルニア州などにしか生息しておらず、これらの地域は高地で乾燥しているところが多いものの、30万年前の日本は、植物化石などのデータから判断すると比較的温暖で湿潤だったと考えられていることから、30万年前のCeratophyus属の分布は、現在とは大きく異なっていた可能性が考えられるとする。ちなみに今回の新種は、草食哺乳類の糞を食べる種類であり、どのような動物の糞をエサにしていたのか、またその動物は日本から絶滅してしまったのかどうかなど、生物地理学的な見地からも貴重な資料となるとしている。