東京工業大学(東工大)、東京大学(東大)、北海道大学(北大)の3者は11月9日、Cb型小惑星「リュウグウ」の同位体組成を測定し、同小惑星で生じた激しい水質変成と水循環により、クロム同位体組成の局所的な不均質が生じたことを突き止めたと発表した。

同成果は、東工大 理学院 地球惑星科学系の横山哲也教授、東大大学院 理学系研究科の飯塚毅准教授、同・橘省吾教授、北大大学院 理学研究院の圦本尚義教授らを中心とした90名以上からなる国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

リュウグウ試料の一連の初期分析により、その化学組成や鉱物組成は、イヴナ型炭素質隕石(イヴナ隕石)とほぼ一致することが報告されている。研究チームも、チタン、クロム、鉄、亜鉛の核合成起源同位体異常を測定し、同小惑星に似た同位体的特徴を持つのは同隕石のみであることを突き止めている。

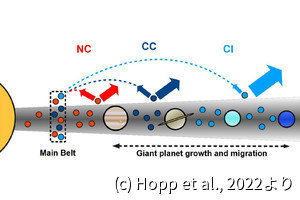

イヴナ隕石はこれまでに9個しか発見されていない希少なもので、その化学組成は、人類が保有する約7万個の隕石中で最も太陽光球の値に近く、始原的な特徴を持つとされている。こうした始原的物質をもたらした天体の誕生について詳細を知ることは、太陽系の成り立ちを考える上で重要であり、中でもリュウグウならびにイヴナ隕石の核合成起源同位体異常は、それらの母天体の形成位置に関する情報を与えうるものとなる。これまでの研究から、これら2つの天体の母天体は、ほかの隕石とは異なり、より遠方の太陽系縁辺部で誕生したことが推察されている。

非常に似通っているとされるリュウグウ試料とイヴナ隕石だが、クロム同位体異常(ε54Cr)については、わずかなズレが見られていることも確認されており、その点は謎とされていた。そこで研究チームは今回、これまでに測定されたリュウグウ試料2点に新たに3点を加え、クロムおよびチタンの核合成起源同位体異常を測定することで、その謎の解明に挑むことにしたとするほか、それらの試料を用いて、マンガンの放射性同位体「53Mn」が壊変して作られるクロムの安定同位体「53Cr」の分析、ならびに2種類のイヴナ隕石を含む全6種類の炭素質隕石についても同様の分析を行うことにしたという。

その結果、対象の2つ天体のチタン同位体異常(ε50Ti)は、先行研究で得られた同隕石の範囲とほぼ一致したが、ε54Crは先行研究よりも値が高低に大きく変動していることを確認。イヴナ隕石には、54Crに富む極微小(1μm以下)の太陽系以前の非常に古い「プレソーラー粒子」が含まれており、そのε54Crの最大値は56万ほどで、今回分析された両天体の質量は、1試料あたり7~24mgと、先行研究で使用されたイヴナ隕石の100mg以上と比べてかなり少なかったことから、観察されたε54Crの変動は、54Crに富む微粒子が不均質分布した試料を少量測定したために生じたと考えられると研究チームでは説明する。

-

今回の研究で測定されたリュウグウ試料(Ryugu)、イヴナ隕石(Ala、Org)、その他の炭素質隕石(TL、Tar、Mur、Alle)のε54Crおよびε50Ti。両天体のε50Tiは、先行研究で測定されたイヴナ隕石の値(紫色の楕円)とほぼ一致するが、ε54Crは先行研究より低い値から高い値まで大きく変動する。Ala、Org、TL、Tar、Mur、AlleはそれぞれAlais、Orgueil、Tagish Lake、Tarda、Murchison、Allendeの省略名。なおε54Crとε50Tiは、試料が持つ54Cr/52Crと50Ti/47Ti比の標準物質からのずれが1万分率で表されたもの (c)Yokoyama et al.,2023を一部改変したもの (出所:プレスリリースPDF)

また、このような54Crに富む微粒子の不均質分布には、両天体の母天体に存在していた氷が溶けて周囲の岩石と反応を起こす「水質変成」が深く関与しているともしている。水質変成が起きると、岩石中の可溶成分が流体に溶け込んで天体内を循環し、さまざまな二次鉱物を沈殿させることになるが、54Crに富む微粒子は流体に溶けにくいため、流体は相対的に54Crに欠乏し、低いε54Crを持つようになり、結果として二次鉱物の54Cr含有量は少なくなり、ε54Crも低くなるとする。このことは、ε54Crが低い両天体の小片試料には、より多くの二次鉱物が含まれていたと考えられるとしている。

-

(左)領域Aのように、54Crに富むプレソーラー粒子が均質に分布していると、測定試料(円で表現)に含まれている粒子数は一定であるが、領域Bのように不均質分布していると、試料に含まれる粒子数が変動し、そのことがε54Crのバラツキに反映される。領域AもBも、総粒子数は36個で等しいため、全領域を測定すれば、ε54Crは同じ値となる。(右)リュウグウ母天体の水質変成により流体が発生し、岩石中の間隙を細い水脈となって移動し、二次鉱物を沈殿させる。54Crに富む微粒子は流体に溶けないため、流体および二次鉱物は54Crに欠乏し、低いε54Crを持つようになる。一方、二次鉱物はMnに富むため、53Mnの娘核種である53Crに富む。こうして、mmスケールの局所的不均質が生じたと考えられるという (出所:プレスリリースPDF)

-

両天体のε53Crおよびε54Crの関係。リュウグウ試料C0002はε53Crが最も低く、ε54Crが最も高い。全体的に、両天体のε53Crとε54Crは逆相関する (c) Yokoyama et al.,2023を一部改変したもの (出所:プレスリリースPDF)

考案されたシナリオは、53Crの測定結果からも支持されるという。流体から沈殿した二次鉱物である「ドロマイト」([CaMg(CO3)2])などの炭酸塩は、マンガンを多く含むため、より高いε53Crを持つこととなる。両天体のε54Crはε53Crと逆相関しており、ドロマイトの多い(ε53Crの高い)試料は、流体の影響により低いε54Crを持っていることが示されたとする。さらに、53Mnの放射壊変で生じた53Crの量を時間に換算したところ、二次鉱物の沈殿は太陽系の誕生から約520万年後に生じたことが導き出されたともしている。

-

リュウグウの53Mn-53Crアイソクロン。直線(Ryugu regression line)の傾きから、リュウグウ母天体で生じた二次鉱物の沈殿時期が太陽系形成から520万年後、と計算された。点線は直線の誤差範囲 (c) Yokoyama et al.,2023を一部改変したもの (出所:プレスリリースPDF)

今回、研究チームによって測定された全リュウグウ試料を合算した物質(約90mgに相当)の54Crおよび50Ti同位体異常を計算すると、先行研究によるイヴナ隕石の平均値と一致したとのことで、両天体の母天体が誕生したタイミングや場所、形成過程には多くの共通性があり、両者は親戚関係にあるというこれまでの描像を、より補強することができたと研究チームでは説明しているほか、天体が元々持っていたクロム同位体組成を知るには、今回測定に用いられた試料(7~24mg)のような小片試料では不十分であり、より精密な「リュウグウ平均組成」を得るため、可能な限りサイズの大きな試料を用いた再分析が期待されるとしている。