産業技術総合研究所(産総研)は、脳卒中などで脳に損傷を受けた後、機能回復過程で新たな神経路が形成されていることを発見したと発表した。

同成果は、産総研 人間情報研究部門 ニューロリハビリテーション研究グループの山本竜也 協力研究員(つくば国際大学 助教)、同 肥後範行 研究グループ長、村田弓 主任研究員、ならびに理化学研究所(理研) 生命機能科学研究センター 脳コネクトミクスイメージング研究チームの林拓也チームリーダー、同 合瀬恭幸 専門技術員らによるもの。詳細は2019年10月3日付け(米国東部夏時間)で米国科学誌「Journal of Neuroscience」にオンライン掲載された。

脳に損傷を受けると、リハビリを受けても後遺症が残ることが多く、高齢化社会における課題とされてきた。近年、脳の回復メカニズムに基づいた新しいリハビリ手法として「ニューロリハビリテーション」への期待が高まっているが、回復をもたらす脳の変化に対する理解そのものがあまり進んでいないことから、効果的な回復がまだできていないという課題があった。

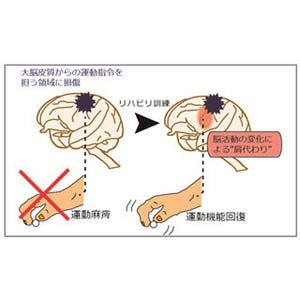

先行研究として産総研ならびに理研は、これまでにモデル動物を用いて、手の運動機能を担う脳の領域である「第一次運動野」に損傷を作製し、リハビリ運動課題を行わせた結果、数ヶ月で手の運動機能が回復すること、ならびにその際に損傷周囲の「運動前野腹側部」が運動機能を代償することを報告してきたが、今回の研究では、第一次運動野が担っていた運動機能を運動前野腹側部が代償することの背景として、リハビリ期間中に新しい神経路が形成された可能性があるとの仮説を踏まえ、どのような神経路の変化が生じているのかの調査を行ったという。

脳損傷を受けていない個体(健常個体)と、第一次運動野に損傷を作製して手の運動機能が回復した個体(脳損傷個体)とを比較したところ、小脳からの出力を担う「小脳核」と呼ばれる領域に違いを確認。脳損傷個体の小脳核において、脳損傷後の機能回復過程で新たに神経路が形成された考えられる結果を得たという。またこれは、脳損傷後の機能回復過程で運動前野腹側部から小脳核に情報伝達可能なシナプスが形成されたことを示唆するものであるとする。

研究グループでは、運動前野腹側部から小脳核へ新たな神経路が形成される機能的意義は判明していないものの、小脳核から脊髄に至る神経路があることから、運動前野腹側部の情報を伝えるために、新しい代償的な運動出力路(運動前野腹側部→小脳核→脊髄)が形成された可能性があるとしており、今回の結果は、脳損傷後の機能回復を目指すうえで目標とすべき脳の変化を示すことができたものであると説明している。

なお、今後について産総研では遺伝子レベルの変化について、理研では神経ネットワークの構造変化をそれぞれ解析していくことで、脳損傷後の機能回復に関する過程を多角的に解明していくことを目指すとしている。また、産総研を中心に、得られた知見を外部機関に展開していくことで、新しいニューロリハビリテーション技術の開発も目指していくとしている。