マサチューセッツ工科大学(MIT)とマックス・プランク研究所の共同研究チームは、病原性大腸菌O157など食中毒の原因となる細菌の検出を、スマートフォンを利用して簡便かつ迅速に行う技術を開発した。研究成果は、米国化学会系列のオープンアクセス誌「ACS Central Science」に掲載された。

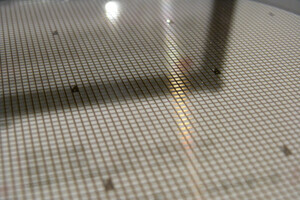

検査には、「ヤヌス型液滴」と呼ばれる特殊な液滴(乳剤)を用いる。この液滴は、炭化水素とフッ化炭素でできた2つの半球が合わさった形状をしており、同研究チームが2年前にその簡易作製法を開発したもの。フッ化炭素側の半球のほうが炭化水素側よりも密度が高いため、物体表面に液滴が付着したとき、必ずフッ化炭素側が下になる。

このとき、液滴を上から見ると透明に見えるが、横から見ると液滴内部で光が屈折するため不透明に見えるという性質がある。今回の技術では、この液滴の性質を細菌検出用センサに応用した。

具体的には、マンノース糖を含んだ界面活性剤分子を設計し、液滴の炭化水素部と水の界面において分子が自己組織化するようにした。この界面活性剤分子には、特定の大腸菌の表面に見られるタンパク質レクチンと結合する能力がある。サンプル中に標的の大腸菌が存在すると、液滴がレクチンと結合した状態になり、さらに液滴同士が凝集する。液滴が凝集することで、光が多方向に散乱するようになるため、液滴を上から見たとき不透明になる。この仕組みを使って大腸菌のセンシングを行う。

液滴が不透明になる変化は肉眼でも確認できるが、研究チームはスマホで読み取れるQRコードを利用した確認方法を考えている。QRコードの上に検査用サンプルを載せたシャーレを置き、液滴に浸した状態でコードを読む。大腸菌を検出すると液滴が曇るので、シャーレの下のQRコードが読み取れなくなるという仕組みである。

今後は、さまざまな種類の細菌に対応した複数の液滴を用意し、QRコードと細菌の種類を紐付けることによって、多種類の細菌の検査を行えるようにすることを目指す。検出感度はいまのところ既存の検査方法と同程度であるが、さらなる感度向上にも取り組んでいく。また、同技術の商用化に向けたベンチャーを、2年半以内に設立する計画であるという。

現行の食品安全検査は通常、シャーレに食品サンプルを置いて、有害な細菌株が形成されるかどうかを確認するという方法が取られるが、これには2~3日の時間を要する。もっと迅速に検査結果を出す場合には、細菌のDNA増幅、抗体と細菌の相互作用などを利用する方法があるが、こちらは高コストで専門的な検査装置が必要になる。

今回の方法が実用化されれば、食品汚染の検査をスマホを利用して迅速かつ低コストで行えるようになると期待される。「食品を工場から出荷する前段階で、安全検査を簡単に行うことができるようになるだろう」と論文の筆頭執筆者Qifan Zhang氏はコメントしている。