京都大学(京大)は2月8日、脳動脈瘤の発生やそれが徐々に大きくなる原因のひとつである脳の血管の炎症反応がどのように制御されているのかについて、その仕組みの一端を明らかにしたと発表した。

同成果は、京都大学大学院医学研究科 青木友浩特定准教授、成宮周特任教授らの研究グループによるもので、2月7日付けの米国科学誌「Science Signaling」に掲載された。

脳動脈瘤は、脳血管分岐部に形成される嚢状の病変であり、くも膜下出血の原因疾患となる。脳動脈瘤の治療法には外科的治療法しか存在しないため、現状では外科治療の対象とならない多くの症例が未治療となっている。

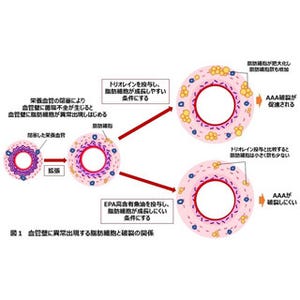

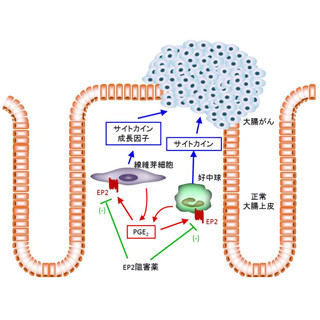

これまでの研究で、脳動脈瘤の発生や進行・悪化には、血流により脳血管壁にストレスがかかりそれにより引き起こされる炎症反応が重要であることがわかっていた。また、このような炎症反応には転写因子であるNF-κBの活性化が重要であること、炎症反応は生理活性脂質の一種であるProstaglandin E2(PGE2)によりその受容体のひとつであるEP2を介して制御されることも同研究グループによって発見されていた。

しかし、PGE2-EP2経路が脳血管壁のどの細胞種で機能し脳動脈瘤の病態を制御するのか、EP2経路が病変内でどのようにNF-κBの活性化による炎症反応を制御するのか、またEP2経路が脳動脈瘤の創薬標的となり得るのかは明らかになっていなかった。

同研究グループは今回、まずヒトの脳動脈瘤標本を用いて、PGE2を産生する酵素であるCOX-2とEP2の発現が多い病変ほど、脳動脈瘤内へのマクロファージ浸潤数が多いことを発見。さらに、NF-κBの活性化を蛍光たんぱく質の発現で追跡できるマウスを作製し、病態形成初期には血管内皮細胞と浸潤マクロファージでNF-κBが活性化していることを明らかにした。この活性化は脳動脈瘤の進行に伴い、脳血管壁全体へ波及していたという。

さらに、血管内皮細胞とマクロファージそれぞれの細胞だけでNF-κBの活性化を抑制できるマウスを作製し、脳動脈瘤誘発処置を行ったところ、マクロファージでNF-κB活性化を抑制した場合でのみ脳動脈瘤形成が抑制された。また、NF-κBを活性化させる因子であるEP2の発現をマクロファージのみで欠損させても同様に脳動脈瘤形成が抑制された。そして、これらマクロファージだけでEP2を欠損させる、もしくはNF-κB活性化を抑制することで、脳動脈瘤で起こっている脳血管壁全体での炎症反応や病変内へのマクロファージの浸潤数が抑制された。

これらの結果から、マクロファージ内に存在するPGE2-EP2-NF-κB経路が脳血管壁での炎症反応を制御することで、脳動脈瘤が発症・進行することがわかったといえる。また、EP2阻害薬をモデル動物に投与したところ、脳動脈瘤の進行を抑えることができたことから、同研究グループは、脳動脈瘤に対する治療薬の標的因子としてEP2が有望であると説明している。