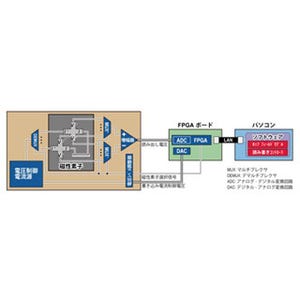

東北大学と物質・材料研究機構(NIMS)は2月3日、強磁場・極低温環境で動作する走査型偏光選択蛍光分光顕微鏡と核磁気共鳴(NMR)を組み合わせ、半導体を構成する原子核のもつスピン(核スピン)の偏極状態や緩和時間を高い空間分解能で撮像することに成功したと発表した。

同成果は、東北大学大学院理学研究科 遊佐剛准教授、博士後期課程のジョン・ニコラス・ムーア氏、NIMS 間野高明主幹研究員、野田武司グループリーダーらの研究グループによるもので、2月6日付けの米国科学誌「Physical Review Letters」に掲載される。

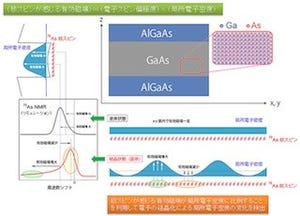

今回、同研究グループが開発したのは、走査型偏光選択蛍光分光顕微鏡とNMR技術を組み合わせた、光の波長限界である1μm程度の空間分解能をもつ光検出磁気イメージング法(光検出MRI)を中心とする複数の核スピン測定技術。光検出MRIは、測定対象となる半導体の試料(半導体ナノ構造)に光を照射した際に試料から放出される蛍光の強度が、核スピンの状態によってわずかに変化することを利用し、その発光のわずかな変化の空間的な違いを可視化するもの。同測定技術を使って同研究グループは今回、高純度半導体のナノ構造試料を観察した。

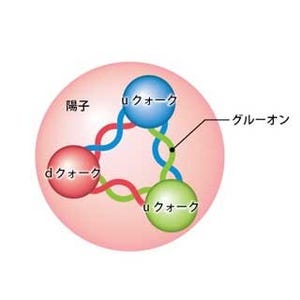

半導体中の電子は通常、それぞれが自由に動き回ることができるが、電子が動き回ることができる空間を二次元の平面内に制限して垂直に磁場をかけ極低温に冷やすと、分数量子ホール液体として振る舞うことが知られている。

半導体中を流れる電子も、分数量子ホール状態にある電子も、核スピンと相互作用することは通常ほとんどないが、分数量子ホール状態のなかでも、分数量子ホール状態にある電子が完全強磁性相と非磁性相のあいだで相転移を起こす状態にある電子は、核スピンと強く相互作用することが知られていた。

このメカニズムについてはこれまで解明されていなかったが、今回の研究では、光検出NMRやその派生技術を駆使することで、完全強磁性相と非磁性相という2つの異なる分数量子ホール液体が縞状の空間パターンを形成し、その境界で核スピンと強く相互作用をすることが明らかになった。

光検出MRIは核スピンの向きを含めた偏極度、核スピンの縦緩和時間、スピン拡散距離等も 1μm程度の空間分解能で計測が可能なため、同研究グループは、核スピンに関連する半導体スピントロニクスや量子デバイスの分野の研究で利用することが可能であると説明している。