大阪大学(阪大)は11月1日、交感神経によって免疫応答の日内変動が生み出されるメカニズムを解明したと発表した。

同成果は、大阪大学免疫学フロンティア研究センター(iFReC) 鈴木一博特任准教授らの研究グループによるもので、10月31日付けの米国科学誌「The Journal of Experimental Medicine」に掲載された。

交感神経は、心拍数や血圧、呼吸機能や消化管の運動などさまざまな臓器機能の調節に関わる自律神経。同研究グループはこれまでに、交感神経がリンパ球の体内動態を制御する仕組みを発見していたが、この仕組みが免疫応答においてどのような役割を果たしているのかは不明となっていた。

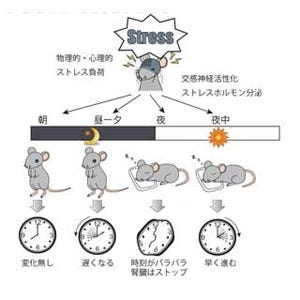

同研究グループは今回、交感神経の活動性に日内変動が存在することに着目。交感神経の活動性は、一般的に身体の活動性に合わせて変動し、ヒトの場合には昼間に、マウスのような夜行性の動物の場合には夜間にピークに達する。

そこで、マウスのリンパ節におけるリンパ球数を1日を通して測定したところ、交感神経の活動性の変化に一致して、夜間に増加することがわかった。さらに、このリンパ節におけるリンパ球数の増加の原因が、交感神経の活動性が高まることによってリンパ球のリンパ節からの脱出が抑制されるためであることを明らかにした。

そこで、交感神経の活動性が高まる夜間にマウスにワクチンを接種したところ、リンパ節におけるリンパ球数の増加を反映して強い免疫応答が起こり、昼間にワクチンを接種した場合に比べてより高い効果が得られたという。これは、交感神経の活動性が高く免疫応答が強く起こる時間帯を選んでワクチンを接種すれば、より高い効果が得られることを示しているといえる。

同研究グループは、今回の研究成果について、ヒトの場合には交感神経の活動性がピークを迎える午前中にワクチンを接種すれば、より高く安定した効果が得られることが期待され、ワクチンの効果の個人差という問題の解決につながる可能性があると説明している。