大阪大学(阪大)は6月10日、金属アレルギーは生体内で自然発生する金属ナノ粒子が引き金となり発症し得ることを解明し、金属アレルギーのマウス実験モデルの確立に成功したと発表した。

同成果は、大阪大学大学院 薬学研究科 博士後期課程 平井敏郎氏(研究当時、現在はピッツバーグ大学医学部研究員)、東阪和馬助教、吉岡靖雄准教授(研究当時、現在は微生物病研究所特任准教授)、堤康央教授らの研究グループによるもので、5月31日付けの英国科学誌「Nature Nanotechnology」電子版に掲載された。

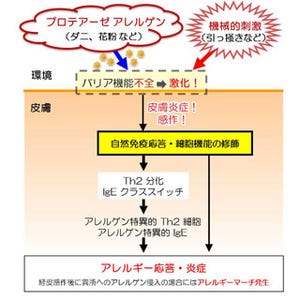

金属アレルギーは、身に着けたネックレスなどの金属から、汗などによって金属イオンが溶けだし、その金属イオンに曝露することで、直接的もしくは生体内分子と結合することで、病態が発症するものと考えられてきた。しかし、金属イオンを単にマウスに投与しても金属アレルギーは発症せず、発症の原因が単なる金属イオンの曝露ではないことも示唆されるなど、いまだ原因不明となっている。

一方、近年、金属から溶け出した金属イオンが再結晶化することで、金属ナノ粒子が自然発生することが明らかになっている。これは、たとえば人工関節や装着したネックレスなどから金属イオンが溶け出し、金属ナノ粒子が自然発生することで、日常的に金属ナノ粒子に曝露される可能性があることを示している。そこで今回、同研究グループは、金属アレルギーの原因金属であるニッケルや銀から構成される金属ナノ粒子を用い、金属ナノ粒子が金属アレルギー発症に及ぼす影響を評価した。

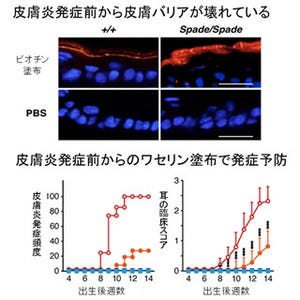

金属アレルギーでは、金属に曝露されることで金属に対する獲得免疫が誘導され、再度曝露された際に、金属に対する免疫応答が活性化することでアレルギー病態が発症する。そこで、あらかじめ金属ナノ粒子あるいは金属イオンを投与したマウスに、再度同じ金属ナノ粒子あるいは金属イオンを投与し、それぞれに対する炎症応答の悪化を指標として、金属ナノ粒子と金属イオンの金属アレルギー誘導能を比較するという実験を行った。この結果、金属イオンではなく、金属ナノ粒子を前投与したマウスでのみ、金属ナノ粒子、金属イオンのいずれによる耳の腫れも有意に増強された。

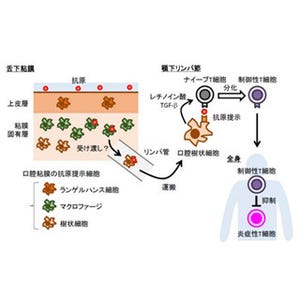

また、種々の免疫細胞を抗体で欠損させた場合のアレルギー応答、および免疫誘導の場であるリンパ節への移行性を評価した結果、金属イオンと比較して、金属ナノ粒子は高い割合で所属リンパ節に移行・滞留したうえで、金属イオンを放出し、金属イオンに対するTh17性の免疫応答を活性化することで、金属アレルギーを誘導することが明らかになった。

同研究グループは、今後、金属アレルギー発症における金属ナノ粒子の寄与をヒトにおいて検証し、同モデルを用いた金属アレルギー病態の解明や、その治療や予防に重要な知見が得られることが期待されるとしている。