大阪大学(阪大)と東京大学(東大)は1月19日、統合失調症では淡蒼球という脳領域の体積に左右差があることを発見したと発表した。

同成果は阪大大学院連合小児発達学研究科の橋本亮太 准教授、東大大学院医学系研究科精神医学分野の岡田直大氏、笠井清登 教授らの研究グループによるもの。1月19日の精神医学雑誌「Molecular Psychiatry」の電子版に掲載された。

淡蒼球は大脳皮質下領域にある大脳基底核の1つで、運動機能や、動機付け、意欲、欲求が満たされる感覚に関与するとされる。統合失調症患者では健常者に比べて体積が大きいことが知られていた。

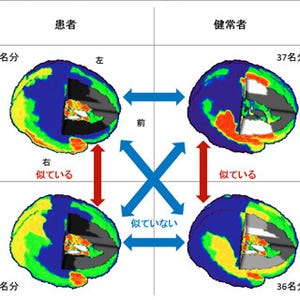

今回の研究は認知ゲノム共同研究機構(COCORO)に参加する11の研究機関から収集した1680名の健常者と884名の統合失調症患者のMRI脳構造画像を比較解析し、統合失調症における大脳皮質下領域構造の体積やその左右差の変化を調べた。その結果、健常者では視床、側脳室、尾状核、被殻では左側優位、海馬、扁桃体で右側優位であり、淡蒼球、側坐核では非対称性が認められなかった。この傾向は統合失調症患者でもほぼ同様だったが、淡蒼球体積は右側に比べて左側が大きいことがわかった。

この結果は、統合失調症における脳内の神経回路の左右差の異常を示唆するものであると考えられており、病態解明の一助となることが期待される。