理化学研究所(理研)は10月15日、小児慢性疲労症候群(CCFS)の患児の脳では、2つ以上のことを同時に進行するときに前頭葉が過剰に活性化し、非効率な脳活動状態となっていることを明らかにしたと発表した。

同成果は理研ライフサイエンス技術基盤研究センター健康・病態科学研究チームの渡辺恭良 チームリーダー、水野敬 上級研究員らと、大阪市立大学、熊本大学、兵庫教育大学、および生理学研究所との共同研究グループによるもの。9月10日付けのオンライン科学誌「Neuroimage: Clinical」に掲載された。

慢性疲労症候群は原因不明の疲労・倦怠感により半年以上も正常な社会生活が送れなくなる病気で、主に20~50代の患者が多いことが知られている。一方、CCFSは不登校児童や生徒に多く、3カ月以上持続する疲労・倦怠感、睡眠リズム障害などの症状が現れる。

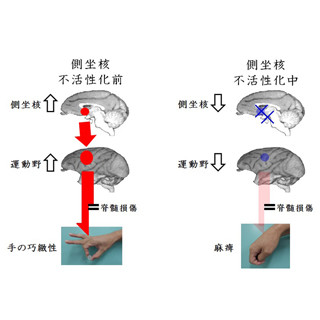

今回の研究ではCCFS患児15名と健常児13名を対象に、平仮名で書かれた物語を読ませ、母音の拾い上げと物語の内容理解の同時処理を要求する仮名拾いテストと呼ばれる注意配分課題を実施し、二重課題および一重課題(母音拾い上げ、または内容理解のどちらか一方)遂行中の脳活動状態をfMRIで測定した。その結果、CCFS患児と健常児いずれも二重課題遂行中は一重課題遂行中に比べて前頭葉の一部である脳の左側の下前頭回背側部と頭頂葉の一部である左側の上頭頂小葉が活性化しており、2つの部位が二重課題の遂行に必要な脳領域であることがわかった。

また、疲労と脳の活性化の関係を調べたところ、健常児では疲労度が高いほど左側下前頭回背側部の活動度が高く、また物語の内容理解度が低い場合も活動度が高いことがわかった。これは、疲労していると脳の活動が活発化するものの、それが課題成績には結びつかないことを示す結果だという。

一方、CCFS患児と健常児の脳活動を比較すると、二重課題および、一重課題のいずれにおいても、CCFS患児では右中前頭回が特異的に活性化しており、その活性度は内容理解度と正の相関関係にあった。さらに、二重課題では右中前頭回に加え前帯状回背側部と左中前頭回も健常児に比べ、特異的に活性化していたことから、健常児の場合は疲れていても疲れていなくても、注意配分時に左下前頭回のみの活性で情報処理するのに対し、CCFS患児の場合は右中前頭回と前帯状回背側部を活性化させ、内容の理解度を高めようとすることがわかった。これらの過剰な神経活動は、前頭葉の非効率な活動状態を示すだけでなく、精神的な負荷となって疲労増強の原因となる可能性がある。

同研究グループは、CCFS患児は疲労により脳が活動しにくくなっているというよりも、脳の機能低下を補うために脳を過剰活動させていると考えており、今後、健常児の疲労およびCCFSにおける慢性疲労により引き起こされる前頭葉の過活動が疲労回復または治療により低減するかどうか研究を続けていくとしている。