東京大学は9月16日、ダウン症脳でアストロサイトという細胞の数が多くなる異常が起こる仕組みを発見したと発表した。

同成果は同大学大学院理学系研究科附属遺伝子実験施設の倉林伸博 助教と眞田佳門 准教授らの研究グループによるもの。9月15日に欧州分子生物学機構の学術誌「EMBO reports」オンライン版で発表された。

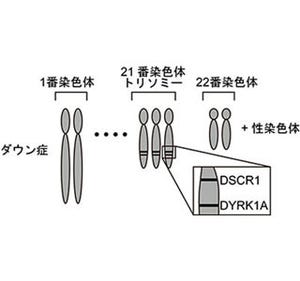

ダウン症脳では神経細胞の数が少なくなると同時に、アストロサイトの数が多くなることが知られている。これは21番染色体の数が2つではなく3つあることで、21番染色体上にある遺伝子の発現量が1.5倍になることが原因とされる。しかし、どの遺伝子の発現量が多くなることでアストロサイトが増加するのかはわかっていなかった。

同研究グループは、ヒト21番染色体上の約88遺伝子に相当する遺伝子が3つに増えているマウス(ダウン症モデルマウス)においては、神経前駆細胞からアストロサイトが誕生しやすくなっていることを発見。アストロサイト分化におけるヒトの21番染色体上の遺伝子の影響を調べた結果、DYRK1Aというタンパク質リン酸化酵素を見出した。

そこで、DYRK1A遺伝子をマウス胎児脳の神経前駆細胞に導入したところ、DYRK1Aが通常の1.5倍程度に過剰発現された場合に、神経前駆細胞の働きが改変され、アストロサイトが生み出されやすくなった。反対に、同遺伝子の発現量を減少させるとアストロサイトが生み出されやすいという現象が緩和されたという。

さらに、ダウン症モデルマウスの脳では、アストロサイト分化に重要な役割を持つ転写因子STAT3の働きが異常に活性化しており、それにDYRK1Aの過剰発現が影響していることがわかった。

これらの結果から、21番染色体上に存在するDYRK1A遺伝子が神経前駆細胞の働きにとって重要な役割を担っており、ダウン症ではこの遺伝子の量が増え、STAT3の働きが異常に亢進することによって、神経前駆細胞が正常に働かなくなることが示された。

今後、脳の正常な形成や発達に重要な役割を果たす21番染色体上の遺伝子の正体を明らかにすることで、ダウン症の発症の仕組みが解き明かされ、症状を緩和する治療法の確立につながることが期待される。