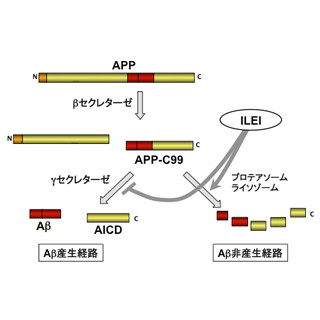

京都大学(京大)は7月31日、アルツハイマー病などの神経変性疾患の原因となる老化に伴う細胞内のタンパク質分解装置「プロテアソーム」の活動低下に伴う異常構造タンパク質の蓄積による細胞死の仕組みを解明し、食品由来の特定成分を細胞に添加させると、細胞生存率を回復できることを突きとめたと発表した。

同成果は、同大の阪井康能 農学研究科教授、同 寳関淳 学際融合教育研究推進センター特定准教授らによるもの。詳細は英国科学誌「Scientific Reports」誌オンライン版にて公開された。

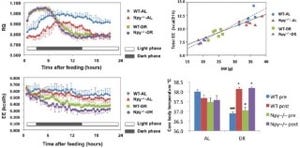

今回研究グループは、老化のモデルとしてのプロテアソーム活性を阻害した条件で細胞内の酸化還元状態を計測。その結果、細胞内に酸化ストレスが生じ、やがて細胞死に至ることが判明したという。また、プロテアソーム阻害条件下で食品由来の抗酸化剤でポリフェノールの一種「レスベラトロール」を細胞に添加したところ、細胞内の酸化ストレスを抑制し、かつ細胞生存率を回復させることも確認したとする。

さらにレスベラトロールが、細胞内において活性酸素を発生する主要な細胞内小器官であるミトコンドリアの障害を防ぎ、その活性酸素産生を抑制していることも確認したほか、プロテアソーム阻害条件下でミトコンドリアの酸化還元状態を計時的に調べたところ、細胞全体よりも先に酸化されることが判明したという。

これらの結果から、プロテアソーム阻害条件下における細胞死の仕組みが判明したほか、レスベラトロールやセサミンのような抗酸化剤を添加することで、ミトコンドリアの機能障害を抑制でき、それが細胞死の抑制につながることも判明。研究グループでは、今後、老化に伴う神経変性疾患の予防という観点から、ミトコンドリアの機能障害を抑制する、あるいはあらかじめ予防する食品成分や医薬品の摂取が効果を発揮する可能性が示唆されたとコメントしている。