磁石の新しい特性が見つかった。磁石になりやすい傾向の磁性と超伝導が共存する唯一の超伝導体として知られているウラン系強磁性超伝導体で、既存の磁性理論では説明できない全く新しいタイプの磁性現象を、日本原子力研究開発機構先端基礎研究センターの立岩尚之研究主幹と芳賀芳範サブリーダー、山本悦嗣研究副主幹、ザッカリー・フィスク・グループリーダー、首都大学東京大学院理工学研究科の松田達磨准教授らが発見した。2月24日の米物理学会誌Physical Review Bに発表し、編集部から注目論文と評価された。

水が氷になる。磁石が高温で磁性を失う。これらの物理的化学的に均一な物質の状態が他の状態へ転移することを相転移と呼ぶ。この相転移に伴う物質の形態の変化は古くから詳しく研究され、物理現象の理解に役立ってきた。物質の種類や相転移の種類によらず、数学的に表現すると、幾つかのタイプに分類できることが知られている。

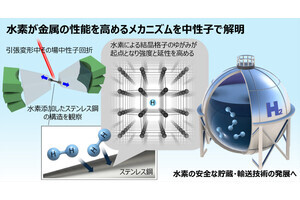

強磁性は超伝導と競合する性質で、共存しないと長く考えられてきた。しかし、ウラン化合物のUGe2やURhGe、 UCoGeで、極低温に冷やすと、強磁性状態と超伝導の共存することが2000年以降に、英ケンブリッジ大などのグループによって発見されたりして、この定説が覆された。これらはウラン系強磁性超伝導体と呼ばれ、固体物理学者の間で最近、関心を集めている。

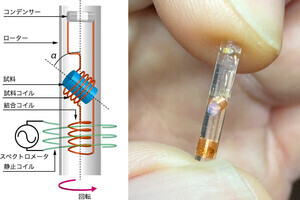

今回、研究グループは世界最高レベルの極めて純度の高いウラン化合物URhGeの単結晶を作製し、その磁性の変化を、温度・磁場を変えて、特に強磁性が発現する臨界点(絶対温度9.45度)付近の臨界現象を詳しく測定した。その結果、臨界点まで冷やしていくと、強磁性が局所的に現れる挙動は理論の予想から大きく外れ、従来知られている現象とは異なる新しいタイプの磁性現象が存在することがわかった。

別のウラン系超磁性超伝導体のUGe2でも、ほぼ同じ磁性現象が見つかった。新しい相転移現象の存在を示すもので、強磁性が共存する超伝導の仕組みの解明に向けて一歩といえる。

研究グループの立岩尚之研究主幹は「ウラン化合物で高純度の単結晶を作る技術が発見につながり、原子力基礎研究が固体物理学の相転移研究に新しい展開をもたらした。超伝導を含めた新機能のウラン化合物を作る指針に道を開く成果で、原子力科学の発展にも寄与する」と期待している。