東北大学は5月27日、沖縄県石垣市の宮良湾に分布するサンゴ礁起源の「津波石」の「残留磁気」を解析することで、津波石がいつ・どのように形成されたのか、つまりこれまで不明だった移動は1回だけなのか複数回あったのかを解明したと発表した。

成果は、東北大 理学研究科 地学専攻の佐藤哲郎氏(博士課程前期2年)、同・中村教博准教授(地圏進化学分野・東北大学災害科学国際研究所(IRIDeS)兼務)、同・熊谷祐穂氏(博士課程前期1年)、同・地圏進化学分野の長濱裕幸教授、同・環境動態論分野の箕浦幸治教授、IRIDeSの後藤和久准教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間5月22日付けで米地質学会発行の「Geology」オンライン版に掲載された。

1000年に1度といわれるような東北地方太平洋沖地震の際の巨大津波に代表される超巨大災害のリスクを低減するためには、数10年スケールの機器観測に加えて、数100年~数1000年スケールでの津波の歴史とその規模を知ることがとても重要だという。

そのためには古文書の災害記録の掘り起しや考古学・地質学的なアプローチが有効な役割を果たすことが想定されている。しかし、古文書記録は津波の時期と規模を記録しているものの、数100年間の連続的な履歴を有しておらず、また津波の定量的な見積もりが難しいという短所がある。

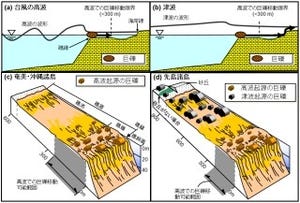

一方、津波の地質学的な痕跡である砂質の津波堆積物は、研究チームの一員である箕浦教授が主導的に研究を進めた結果、仙台平野を襲う1000年前の巨大津波の存在を発見した。砂質の津波堆積物と同様に、巨大津波では、もともと海岸付近の崖や海底にあった1m~数m規模の大きな岩が、津波石として沿岸に打ち上げられる。しかし、津波石は環太平洋沿岸域に広く分布しているものの、いつ・どのように現在の位置にたどり着いたのかを知る手掛かりがこれまではなかった。

ただし、サンゴ礁起源である石垣島に分布する津波石は若干状況が異なる。津波によってサンゴが破壊されて津波石として沿岸部に運ばれると、その時点からサンゴ中の放射性炭素が放射壊変するため、津波の年代を決めることが可能になるというわけだ。この放射性炭素年代法によれば、石垣島周辺の沿岸に多数存在するサンゴ礁起源の津波石は、過去2500年間に8回の大津波に襲われたことがわかっている。

しかし、この放射性炭素年代法も完璧かというとそうではなく、1回の津波で移動したのか、複数回の津波で移動したのか実は区別ができないという大きな短所がある。1回の巨大な津波で移動したものとしてしまうと、津波の規模を過大評価することになるし、さらに津波の頻度を過小評価してしまうことにもなってしまう。また、いわずもがなだが、この放射性炭素年代を用いる方法は、すべての津波石に適用できるわけではない。

放射性炭素年代を用いる手法に対し、より有効なのが今回の研究で用いられた、残留磁気を用いる手法だ。津波石になる前のもともとの岩石は、その岩石が作られた時に、岩石中に含まれる細かな磁性粒子の磁気スピンがその場所の地磁気の方向に配列することによって、当時の地磁気の方向を、残留磁気として記録している。

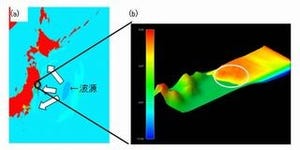

その後、巨大な津波で津波石として沿岸部に打ち上げられると、地磁気の方向は同じだけれども、もともとの岩体が記録していた地磁気の方向とは異なる残留磁気の方向を示すことになるというわけだ。しかも放射性炭素年代法と異なり、複数回の移動にも対応できるのが、岩石中の磁気スピンの配列は、時間が経過すると共に、津波後の新たな地磁気の方向に再配列し始める点である(画像1)。

画像1は、地磁気を用いて津波石の移動様式と津波の年代を求めるための概念図だ。地磁気は南から北に向かって水平面から約40度下向きになっていて、もともとのサンゴ礁の残留磁気もこの地磁気と平行になっていたという。しかし、津波石は津波によって運ばれるため回転し、その残留磁気は上下が逆さまになることがある。また、逆さまになった残留磁気に津波石となってからの時間が経過するにつれて、新しい残留磁気が地磁気と平行に着磁し、この新しい残留磁気の強さから津波の年代を残留磁気の「ネール・アレニウスの磁気緩和理論」から算出できるというわけだ。

磁気緩和理論とは、ノーベル受賞者のLouis Neelによって1949年に理論化された古典的な理論のことで、津波後に残留磁気が着磁されるまでの時間を計算することが可能だ。同理論がいうところは、簡単にいえば、磁石は高温になると短時間で磁化の方向が別の方向に変化する一方、低温にしておくと長時間磁化の方向が変化しないということだ。なお、磁化の方向が時間と共に変化することを、「緩和する」という。

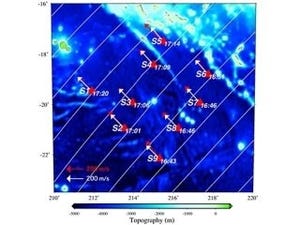

磁化の方向が変化するために必要な緩和時間は、磁性粒子の体積を(v)、磁性粒子の別の方向への向き難さを(Hc)、磁性粒子の自発磁化の強さを(Js)、温度を(T)として、画像2の公式で求められる。なお、公式中のkはボルツマン定数、Cは頻度係数(C=10の10乗(s))。

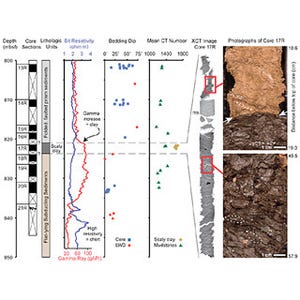

今回の研究で対象とされた石垣島のサンゴ礁起源の津波石では、地磁気が存在する環境でサンゴが成長する時に、サンゴ骨格中に紛れ込んだ極細粒な磁石が地磁気の方向を残留磁気として記録することを利用して津波石の移動と経過時間が推定された。それによると、200トン級の津波石(画像3)は約2000年前の津波で移動し、その後の1771年の明和津波で35トン級の津波石(画像4)は沿岸部に移動していたものの、この200トン級の津波石は移動していないことが判明したのである(画像5)。

ちなみに、一般的な常識ではサンゴは残留磁気を持たないとされている。ところが、石垣島のサンゴはサンゴ礁として成長する時に、非常に細かい磁性粒子を取り込んでいたため、一般常識とは異なり比較的強い残留磁気を持っていたことから、今回残留磁気を用いる手法が適用できたというわけだ。

東北地方太平洋沖地震により、三陸海岸では多数の津波石が打ち上げられたという。現在、研究チームはそれら三陸海岸の津波石から地磁気情報を引き出すことによって、過去の津波の規模とその発生年代を推定することに挑戦しているとした。さらに今後、津波の流体計算と組み合わせることによって、世界中に分布している津波石からいつ、どの程度の規模の津波が、何回襲来しているのかを読み解いてゆきたいと考えているとした。津波石はいわずもがな石であることから、タイムカプセルのように数1000年の津波の歴史を残しているため、津波石を利用することで伝承だけでは伝わらない津波の歴史を、1000年先の後世の人類に届けることができるとしている。