京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は、iPS細胞の初期化の過程として、ヒトの体細胞は、中胚葉や内胚葉の細胞のもととなる「原条」と呼ばれる構造の細胞に似た状態を経て初期化されることを明らかにしたと発表した。

成果は、CiRAの高橋和利講師、同・山中伸弥教授、スタンフォード大学の田邊剛士研究員(元CiRA)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月24日付けで英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

ほ乳類の発生過程で現れる溝の様な構造。マウスの場合、発生開始から6~7日目に見られ、この部分で細胞の形態が変化し、中胚葉や内胚葉の細胞のもとになる。

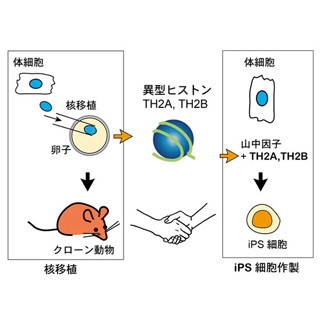

山中因子ともいわれる、初期化因子因子「OSKM」こと「OCT3/4」、「SOX2」、「KLF4」、「c-MYC」を含む転写因子を発現させると、分化した体細胞が多能性を獲得するが、その効率は決して高くない。この効率の悪さの要因として、OSKMの添加に加えて、「初期化の障壁を取り除く」あるいは「未だに知られていない2次的なイベントが必要である」と考えられてきた。

それらを明らかにすることで初期化効率の改善が期待されるわけだが、集団の中で大部分を占める初期化されそこなった細胞が各種解析結果において大きなノイズとなり、初期化の分子機構を研究する上で障壁となっていた。そのため、iPS細胞へと初期化される過程にある細胞の中で起きているイベントを捕まえることはとても難しいのが現状だったのである。

昨年、高橋講師らは細胞表面の抗原(タンパク質)である「TRA-1-60」を指標に初期化途中の細胞を集めるという手法を開発。ヒトの細胞の内、OSKM誘導によって生じたTRA-1-60陽性細胞がiPS細胞へと初期化される途中段階の細胞であることを示すことに成功した。

また、TRA-1-60陽性細胞の動態解析から、初期化の開始段階ではなく、その後の成熟過程がボトルネックとなって初期化の効率を決めていることも明らかにしている。しかし、実は初期化途中の細胞の特徴についてはまだほとんどわかっていないという。そこで今回の研究では、真正なiPS細胞の候補である途中段階の細胞としてTRA-1-60陽性細胞を集め、遺伝子発現についての解析を実施したのである。

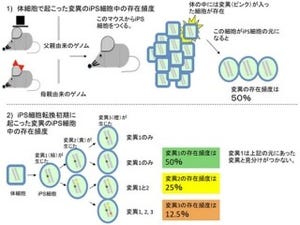

「ヒト線維芽細胞(HDF)」にOSKMを作用させてからさまざまな日数において、iPS細胞へと初期化される途中の段階であるTRA-1-60陽性の細胞(d3~d49)が回収され、それらの遺伝子発現が調べられた。比較として、もとのHDF細胞に加え、初期化が終わったiPS細胞(iPSC)やES細胞(ESC)、さらにiPS/ES細胞から少し分化させた細胞の「内胚葉(EN)」、「中胚葉(ME)」、「神経外胚葉(NE)」、「原条様中内胚葉(PSMN)」についての解析が行われた。すると、初期化途中の段階の細胞、特に20~49日目の細胞はPSMNにとても似ていることが明らかになった。

また、初期化の途中にあるTRA-1-60陽性細胞ではPSMNに特徴的なマーカー遺伝子の「BRACHYURY(T)」、「MIXL1」、「CER1」、「LHX1」、「EOMES」などが一過的に活性化していることが確認されたとする。一方でほかの系統の細胞に特徴的なマーカー遺伝子は一時的に活性化することはなかったという。これらの結果から、TRA-1-60陽性細胞が初期化の後半でPSMNと似た遺伝子発現をしていることがわかったというわけだ(画像)。

以上の結果から、iPS細胞へと初期化される際には、原条の様な状態を経ていると考えられるという。逆に原条の状態を誘導すると、初期化の効率が高くなることが予想されるとする。そこで原条に関連する転写因子をいくつかOSKMと同時に誘導したところ、FOXH1を利用した場合にできるiPS細胞のコロニー数が飛躍的に増加することが確認された。また、FOXH1の機能を「RNA干渉法」により抑制すると、iPS細胞のコロニー数も対応して減少。これらの結果からFOXH1が初期化を促進することがわかったのである。

今回の成果により、TRA-1-60を目印として初期化の途中にある細胞を捕まえる戦略により、初期化途中の細胞がPSMNと似た状態を経ることが明らかにされた。このPSMNに似た状態が次第に変化して、iPS細胞へとさらに初期化されるというわけだ。初期化過程の研究を進めることで、iPS細胞のより強固な樹立を可能にすることができると考えられるとしている。