理化学研究所(理研)は2月18日、オランダ原子分子国立研究所との共同研究により、スーパーコンピュータによる大規模シミュレーションにより、細胞内分子間の情報伝達効率の上限を定義する基本理論を巡る論争に終止符を打ったと発表した。

成果は、理研 生命システム研究センター 生化学シミュレーション研究チームの海津一成 基礎科学特別研究員、同・髙橋恒一チームリーダーと、原子分子国立研究所のピーター・レイン・テンウォルデ教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間2月18日付けで米生物物理学会誌「Biophysical Journal」オンライン版に掲載され、印刷版2月19日号にも掲載される予定だ。

細胞は分子を用いて外界を感じ、考える。細胞の「目」であり、また「神経細胞」にあたるのが、細胞が持つ各種のタンパク質分子だ。細胞は、細胞膜上にある「受容体」と呼ばれる分子を用いて外界の環境を感じている。また、細胞内の分子の間で何段階にもわたって情報の受け渡しを繰り返すことで考え、どの遺伝子の発現をオンにしてどの遺伝子の発現をオフにするか、また幹細胞がどんな種類の細胞に分化するのかなどの意思決定を行っているというわけだ。

分子の間でどのように情報が受け渡されるのかという疑問に対し、1977年に米ハーバード大学のハワード・バーグ教授らによって、細胞内の分子間でどれだけの情報を受け渡せるかの上限を定義する「バーグ=パーセル限界」の理論が提案された。

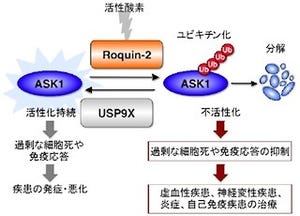

細胞中や表面では分子は互いに結合と乖離(かいり)を繰り返し、伝言ゲームのように分子から分子へと情報が伝えられるという。例えば、細胞が周囲の栄養分子や細胞分化のきっかけとなるシグナル分子などの濃度を知りたい場合を考えてみるとわかりやすい。

これらの分子は「リガンド」と総称され、細胞膜上に多数ある受容体はリガンドと結合・乖離を繰り返している。細胞は「受容体の占有率」、つまり、受容体分子の内の何割程度がリガンドと結合しているかを指標にして、リガンドの濃度を見積もる。しかし、限られた時間内で状況を知ろうとすれば、実際のリガンドの濃度と受容体の占有率との関係には食い違い(誤差)が出てしまう。この誤差が大きければ、細胞は周囲の環境に対して誤った行動しかとれなくなる。その与えられた時間内で細胞や分子がこの誤差をどこまで小さくできるのかの上限を表したものが、バーグ=パーセル限界というわけだ。

長年、バーグ=パーセル限界は「直感的に定義されたものであり、数理的には厳密な裏付けを持たない」と考えられてきた。ところが、2005年に米プリンストン大学のウイリアム・ビアレック教授らが現代的な統計物理学を駆使したより精緻な理論を提唱したことで、状況が変化する。双方の理論が予測する結果に矛盾があることが問題となったのだ。

どちらの理論が正しいのかを直接的に検証するためには、実験で分子と分子の結合と乖離を精密に計測する必要がある。しかし、この検証には時間スケールで1マイクロ秒以下、空間スケールで数nm以下という精密さで分子1つ1つの動きを追う必要があり、レーザー顕微鏡などの先端機器を用いても不可能だ。そこで研究チームは、非常に精密なコンピュータ・シミュレーションを用いてどちらの理論が正しいのか検証することにしたというわけだ。

研究チームは、髙橋チームリーダーらによって開発された世界最高性能の計算手法「改良グリーン関数反応動力学法(eGFRD:the enhanced Greens Function Reaction Dynamics)」を用い、理研情報基盤センターが運用する科学技術計算用のスーパーコンピュータ「RICC(RIKEN Integrated Cluster of Clusters)」上で大規模なシミュレーション実験を行いバーグ=パーセル限界の理論を直接的に検証したのである。なおRICCの理論性能は約100TFlopsであり、スーパーコンピュータ「京」の約100分の1。

なおeGFRDは、細胞内の分子1つ1つの運動までを再現した細胞シミュレーションを可能にするために開発された粒子反応拡散系のシミュレーション手法だ。細胞内の分子は多数存在する多体系であり、基礎方程式を直接解くことは不可能だが、1体あるいは2体問題であれば解(グリーン関数)が存在する。この性質を利用し、eGFRD法は多体問題を複数の1体あるいは2体問題に分解し、独立して解くことができるため従来よりも飛躍的に高性能の計算が可能になるという仕組みだ。

具体的には、受容体などのセンサ分子とその周囲のリガンドなどの分子1つ1つの振る舞いを1マイクロ秒以下、かつ数nm以下の高精度でRICC上に正確に再現し、受容体の状態の時系列が記録された。次にセンサ分子とその周囲の分子との結合と乖離の状態を観測して得られた大規模な時系列データを解析し、分子濃度の見積もりのあいまいさ、つまり情報伝達の精度が算出された(画像1)。シミュレーションでは約1000億回の結合・乖離反応が記録され、データの総量は100GBに及んだ。このような計算をさまざまな分子の濃度や占有率に対して繰り返し行うことで、その結果をバーグ=パーセル限界の理論とビアレックらの理論との比較はなされたのである。

ビアレックらの理論は受容体分子1つ1つの結合・乖離状態を考慮した「1分子粒度」のモデルであるのに対し、バーグらの理論は個々の分子の振る舞いを考慮しない直感的なモデルだ。それにも関わらず、検証結果は現代的なビアレックらの理論よりも古典的なバーグ=パーセル限界の理論の正しさを支持するものだった(画像2)。さらに研究チームは、シミュレーション実験による観測結果を基にバーグ=パーセル限界の古典的な理論と矛盾せず、かつビアレックらのように1分子粒度での分子の結合・乖離まで考慮した、より精緻な理論を新たに導き出したのである(画像3)。

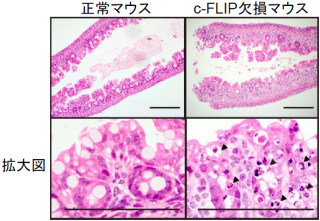

iPS細胞などの幹細胞は、周囲の成長因子により自らが筋肉や腎臓など、どんな種類の細胞に分化するのかを決めるが、この時、細胞は成長因子の濃度が非常に薄くても検知することが可能だ。バーグ=パーセル限界の理論は、このような細胞が持つバイオセンサとしての感度の見積もりに用いられてきた。今回の研究により、細胞の分化や免疫を含むあらゆる細胞機能の理解の基盤がより強固になったという。

細胞は1plと大変小さく、その中身には1種類の分子が数えられるほどの少数しか存在しないこともまれではない(少数性問題)。また、細胞は1pWという非常に少ない消費エネルギーで動いている。

従って、細胞内の少数分子間における情報の受け渡しの多くはバーグ=パーセル限界の付近で非常に効率的に行われていると考えられる。この効率の上限を詳しく研究することは、細胞システムをより深く理解する上でも重要な基礎であると共に、将来的には超消費電力の情報処理システムの開発に結びつく可能性があるという。

研究チームは現在、今回用いられたeGFRDよりもさらに高度な手法の開発に取り組んでいる。これらの計算手法は理研生命システム研究センターが開発中の次世代細胞シミュレーター「E-Cell4」上に搭載し、オープンソースソフトウエアとして世界に向けて公開する予定とした。また、理研が運用するスーパーコンピュータ「京」での利用も目指しているとしている。

なおE-Cell Systemとは、1996年に慶應義塾大学で発足した「E-Cellプロジェクト」により開発された国産の細胞シミュレーターのことだ。複数の計算法や時間スケールなどが混在しても効率的にシミュレーションできるなどの特徴を持つ。E-Cell System Version 4(E-Cell4)は、理研が開発中の次世代版のシステムであり、今回の研究で活用されたeGFRD法を初めとして、分子1つ1つの細かさ(1分子粒度)で細胞内生化学反応経路の機能発現をシミュレーションできる機能を持たせる予定だ。