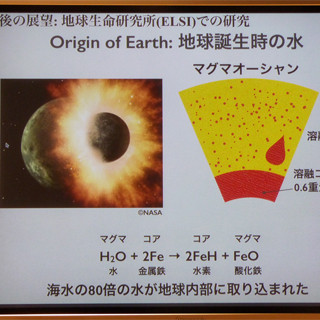

愛媛大学、東京工業大学(東工大)、高輝度光科学研究センター(JASRI)の3者は2月3日、地球マントル下部において安定な新しい含水鉱物「H相」の存在を明らかにしたと共同で発表した。

成果は、愛媛大 地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)兼東工大 地球生命研究所(ELSI)の西真之 研究員、同・入舩徹男 教授(GPCセンター長)、同・土屋旬 准教授、同・丹下慶範 助教、JASRIの肥後祐司研究員らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間2月3日付けで「Nature Geoscience」誌電子版に掲載され、印刷版にも掲載される予定だ。

地球内部に貯蔵できる水の質量は海水の数倍という膨大な量が見積もられている。ちなみに、海水の量は約13.5億立方kmだ。それだけの多量の水を含めるということから、水は地球の表層だけでなく地球の内部でも重要な成分の1つであり、地球の進化に多大な影響を及ぼしたと考えられている。

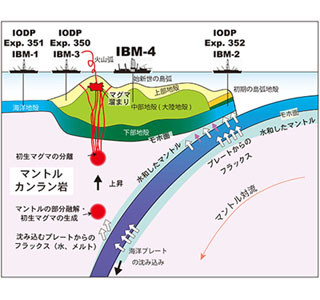

地球表層に存在する水は岩石と反応して「含水鉱物」を作る。含水鉱物は、「蛇紋石」など、水素を主成分の1つとして構造に含む鉱物のことをいう。特に地球内部の高温高圧下で生じる、マグネシウムに富む含水鉱物は、「高圧型含水マグネシウムケイ酸塩鉱物(DHMS)」あるいは「アルファベット相」と称され、プレートの沈み込みと共に地球深部にもたらされると考えられている。

この含水鉱物はプレートの沈み込みにより、水を地球深部のマントル(深度30-2900km)へと運ぶことができる。ただし、マントルは高温高圧の環境なので、沈み込みに伴う温度や圧力の上昇によって、ある深度で含水鉱物が分解・脱水する。もし含水鉱物が分解せずに安定して存在できる温度と圧力条件がわかれば、水が地球内部のどの深度までの運ばれるかを理解することができるというわけだ。

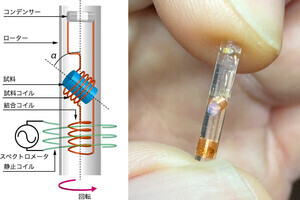

これまで、下部マントル深部領域の研究においては、「ダイヤモンドアンビル装置(DAC)」がほとんど唯一の高温高圧実験装置として用いられてきた。同装置は、先端を平らに研磨した2個の単結晶ダイヤモンド製のアンビルに力を加え、その間に挟んだ試料に高い圧力を発生させる装置のことだ。地球の中心に相当する360万気圧と6000℃の圧力・温度の発生が可能であるが、実験精度や複雑な成分を持つ物質に対する実験においては、下で紹介するマルチアンビル装置に劣る。

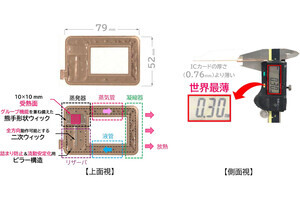

同じアンビルでも、近年になって活躍するようになってきたのが、今回の研究でも使われた「マルチアンビル装置」(画像1)だ。8個の立方体アンビルを大型のプレスで加圧し、中心に置かれた試料に力を集中することにより高い圧力を発生させるメカニズムを持つ。アンビル材としては通常、炭化タングステンのような超硬合金が用いられるが、その場合圧力は30万気圧程度に限られていた。

それに対し、今回の研究チームや岡山大学のグループを中心にして、ダイヤモンドの粉末を金属と共に焼き固めた「焼結ダイヤモンドアンビル」(画像2)を用いるマルチアンビル装置も開発されており、50万気圧を越える下部マントル深部領域に対応する条件下でのより精密な実験を可能になっている。ダイヤモンドアンビル装置に比べて、より大きな試料が使えると共に、精度の高い実験が可能なのが特徴だ。なお、その大型のマルチアンビルを備えるのが、理化学研究所が所有しJASRIが運用する大型放射光施設「SPring-8」のビームライン「BL04B1」である。

DACを用いた過去の研究では、プレートによって沈み込んだ含水鉱物の内、最も高い圧力下で安定なものは、マントル深部の「下部マントル領域」(深度660-2900km)における「Phase D(D相)」と称される含水鉱物ということが確認されていた。しかしD相は、地球内部の1250km程度の深度で脱水分解することが示唆されていたのである。つまり、水の地球深部への輸送限界は深度1250kmというわけだ。

なおマントルは領域として、「上部マントル」(深度30-410km)、「マントル遷移層」(410-660km)、「下部マントル」(660-2900km)の3つに区分される。前述した下部マントルは最も大きな領域であり、地球全体の体積の6割を占め、その最下部は地球の中心核(深度2900-6400km)と接する。

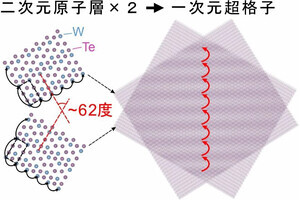

最近になって研究チームの一員の土屋准教授は、「第一原理計算」に基づく数値シミュレーションにより、深度1250km付近に対応する圧力でD相が新しい構造に変化することを予測。また、この相はより高い圧力で脱水分解することも予測し、2013年にその成果を発表している。なお、第一原理計算とは、近代物理学の基礎である量子力学の基本原理に基づき、実験などにより得られる先験的なパラメーターを用いずに結晶構造の安定性や物性を予測する計算方法のことだ。

今回の研究ではそれらを踏まえ、マルチアンビル装置と焼結ダイヤモンドを組み合わせた精密実験により、地球内部の深度1250kmに相当する温度圧力条件下でD相の高温高圧下における安定性の再検討が行われ、この含水鉱物が分解する温度圧力条件の正確な決定を試みられた。その結果、D相が新しい含水鉱物に変化することが見出され(画像3)、この含水鉱物はH相と命名されたのである。

なお、D相の次がH相なのには理由がある。E相、F相、G相も実は発見されたが、E相の存在はマントルより浅い領域に限られている上に、F相とG相はD相と同じものであることが明らかになったからだ。ただし、1度は名称と使用されているので、今回はH相というわけだ。

H相は、土屋准教授の理論シミュレーションにより予想された結晶構造によく似ているが、少し異なることも判明。また、H相は高圧下でのみ安定で常圧下には回収できないため、精密な構造解析には至っていないが、高温高圧下のX線回折データから、既知の高圧型アルミナス含水鉱物「δ-AlOOH」と同じ構造である可能性が強いという。

H相は、マグネシウム、ケイ素、酸素、水素からなる高圧相だが、多量のアルミニウムが取り込まれることも今回の実験により示された形だ。アルミニウムが取り込まれることでH相はより高い温度・より高い圧力下まで安定化され、沈み込んだプレートのような温度の低い領域では、下部マントル最下部まで脱水分解しない可能性が強いと思われるという(画像4)。従ってH相は最終的には2900kmの深度、地球の中心核との境界へと水を運ぶ可能性がある(画像5)。

今回の結果は、従来はマントル半ばまでの1250km程度の深度までと考えられていたプレートによる水の輸送の限界が、一気にマントルと核の境界付近の2900kmまで拡張されることを示唆したものだ。水の存在は岩石の溶ける温度を下げるため、マントル最下部でのマグマの発生を引き起こし、これによりマントル最下部に観測される、マントル最下部の核との境界付近に見られる、地震波の伝わる速さが非常に遅い領域「超低速度層」の原因になる可能性があるという。超低速度層に関しては、岩石であるマントルと溶けた鉄との反応や、マントル物質の部分的溶融などの原因が考えられている。

同様に、この付近に起源を持つ高温のマントル上昇流「プルーム」などの原因になる可能性があるという。ちなみにアフリカや太平洋下部においては、核にルーツを持つ巨大な「スーパープルーム」の存在も、地震学的に明らかになっている。発生部分では部分的に岩石が溶けている可能性もあり、水の存在は岩石の溶ける温度を下げるため、プルームの発生において重要な要因となるというわけだ。

また今回の成果は、地球中心核の主要物質である溶融鉄への溶け込みなど、地球深部の物質や運動(ダイナミクス)の解明において、重要な影響を及ぼすものと考えられるとする。核は鉄を主成分としているが、そのほかに10%程度の軽い元素が含まれていると予想されており、その候補として、酸素、硫黄、炭素、ケイ素、水素などが挙げられているが、現在のところどの元素がどれくらい存在しているかはわかっていない。最近では水素が多く含まれるという説も発表されており、その供給源としても今回のH相は重要な役割を果たす可能性があるという。

そして今回の成果により、マントルと核の境界付近近くまでH相が安定に存在する可能性が示されたが、一方で土屋准教授の予測に基づくと、これより浅い領域で高圧型の「氷」を含む相に分解する可能性もあるという。今後さらにマルチアンビル装置による圧力・温度領域の拡張や実験手法の開発を行い、この付近におけるH相の安定性の直接観察と共に、周囲のマントル物質や核物質との反応、また高温高圧下での氷の挙動を詳しく調べる必要があるとしている。さらに、地球内部での水の存在量とその循環は、地球の起源物質の特定や内部の運動を知る上で大変重要であると共に、太陽系のほかの惑星における水の存在や、太陽系の生成過程を理解する上でも重要だ。

今後マルチアンビル装置と焼結ダイヤモンドを利用した実験技術の進展により、マントル最下部領域での高い精度の実験が可能になり、これらが直接実験的に解明されることが期待されるという。研究チームでは、焼結ダイヤモンドを用いた超高圧実験技術の開発と共に、独自に開発された世界最硬ナノ多結晶ダイヤモンド「ヒメダイヤ」(入舩教授らにより開発された、ナノサイズのダイヤモンド粒子の集合体で、通常の単結晶ダイヤモンドより硬い)を用いた新しい実験技術の開発も進めているとした。