国立天文台は1月17日、大阪大学(阪大)と茨城大学の研究者を中心とする研究チームが、チリのアルマ望遠鏡(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計:ALMA(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array))を用いた観測により、おおかみ座の方向にある「HD142527」という若い恒星を取り巻く原始惑星系円盤の内で、中心星から遥か遠く離れた場所で惑星が誕生しつつある強い証拠をとらえたと発表した。

成果は、阪大の深川美里助教、茨城大の百瀬宗武教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2013年12月25日発光の日本の天文学専門誌「日本天文学会欧文研究報告」に掲載された。

これまでに確認された太陽系外惑星の数はすでに1000個を超え、惑星を持つ星が太陽だけでないことは今や事実として一般にまで広く知られるようになってきた。そして、それら太陽系外惑星の性質を表すキーワードが「多様性」だ。太陽系の惑星とは異なり、木星のような巨大ガス惑星が水星よりも親星の近くをたったの数日で回っていたり、あるいは海王星よりずっと遠方に木星の何倍もの大きさのスーパージュピターが存在したりするなど、さまざまなタイプの惑星系が見つかっている。

しかし、このように系外惑星そのものが次々と検出されていく一方で、惑星がどのように誕生するのかは、いまだに正確なところは明らかになっていない。惑星形成のプロセスを解明することは現代天文学における最重要課題の1つであり、惑星誕生の現場となる若い恒星の周囲を調べる研究が盛んに行われている状況だ。

生まれて間もない若い恒星は、円盤状に分布する固体微粒子(ダストや星間塵とも呼ばれる)とガスにとり囲まれており、これを材料にして惑星ができると考えられている。固体微粒子は、ケイ素や炭素、鉄などを含む直径0.1マイクロメートル(μm)程度の微粒子のことで、HD142527の円盤内では少なくとも1mm程度までは成長しているという。

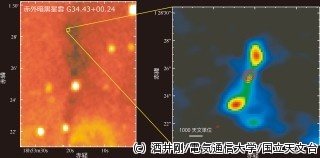

最近のすばる望遠鏡による近赤外線(波長0.7~3μm)での高解像度観測などから、円盤の構造が従来考えられていたよりもずいぶん複雑であることがわかってきた。特に、渦巻き状や溝状構造といった、惑星が原因で作られたのではないかと思える構造が多数見つかっている。

しかし近赤外線では、まさに惑星が誕生しつつあるような密度の濃い領域での物質の量を正確に測ることができない。これは、大量の固体微粒子が近赤外線を吸収・散乱してしまうため、高密度領域の奥深くを調べることができないからだ。

そこで重要になるのが、アルマ望遠鏡が扱うミリ波(波長1mm~1cm)やサブミリ波(波長0.1mm~1mm)などの電波(電磁波)での観測だ。近赤外線より波長の長い電波は固体微粒子にさえぎられにくく、惑星誕生の現場を内部まで見通すことができるというわけだ。また、宇宙に存在する冷たいガスや固体微粒子からはこうしたミリ波・サブミリ波が放たれており、詳しく観測することで星や惑星の誕生の様子を調べることができるのである。つい最近までは高い解像度が得られないのが大きな問題点とされていたが、アルマ望遠鏡の登場により、サブミリ波でも細かい構造を見分けられるようになったというわけである。

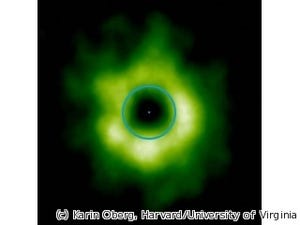

研究チームはすでにすばる望遠鏡を使った観測で、周囲の円盤に中心星の近くと外側をへだてる溝(すき間)が存在することや、外側の円盤が奇妙な形をしていることを発見していことから、HD142527を今回のターゲットとして選択。その結果、アルマ望遠鏡での観測の結果、固体微粒子からのサブミリ波放射がリング状に分布している様子が確認された。

明るさの分布は一様ではなく、明るい北側と暗い南側とでは約30倍もの違いがあることが判明。サブミリ波で最も明るい領域は中心の親星から遠い場所にあり、その距離は海王星と太陽との距離のおよそ5倍にもなるという。親星からこれほど離れた場所で、こんなにも明るく光る円盤はこれまでに例がないとする。よって、これだけ明るいということはサブミリ波を出す大量の物質がそこに集まっている、ということを意味するという。十分な量の物質が寄り集まれば、惑星や彗星など、新たな天体が誕生する可能性があるというわけだ。そこで研究チームは、実際にどれほどの量の物質が存在するのかの調査に移ったのである。

サブミリ波での明るさから物質の量を計算するには、その物質の温度がわからないとならない。研究チームは、一酸化炭素分子同位体ガスの観測により高密度領域の温度を推定し、固体微粒子の量が導出された。その結果、2つの可能性が明らかになったという。

まず、固体微粒子とガスとの質量比が一般的な宇宙空間における比と同じ(固体微粒子1に対してガス100)である場合、高密度領域は非常に重く、自分自身の重力(自己重力)で急激に周りの物質をかき集めて、木星の数倍もある巨大なガス惑星を作れるほどだということがわかった。これは星間分子雲から恒星が生まれるのとよく似たプロセスだが、原始惑星系円盤の観測からその可能性がこれほど直接的に示されたのは、今回が初めてだという。

もう1つは、固体の割合がガスに対して増加している場合に考えられる「ダストトラップ」の存在だ。ダストトラップとは、固体微粒子を集め、長くそこに留めておける場所のことである。惑星が誕生するには、その最初の1歩である固体微粒子の合体・成長が効率的に行われる必要があることから、理論的に提案されたものだ。トラップの生成理由については複数の可能性があるが、例えば、原始星周囲の円盤に含まれるガスが渦を巻くことによって作られると考えられている。最近アルマにより、その存在が観測的に確認された。

今回の場合も固体微粒子が局所的に濃集し、岩石惑星や彗星などの小天体、さらにはガス惑星の中心核の形成が促進されている可能性があるという。つまりいずれの場合も、高密度領域の中で惑星の形成が進行中であると考えられるというわけだ。

前述した2つの惑星系の形成過程に関する理論的な予測については、その基礎は30年以上前から存在している。例えば太陽系の惑星は、固体微粒子が濃集してまず惑星の元(原始惑星)が多数でき、それらがさらに衝突合体しながら一部はガスをまとうことで形成されたと考えられている。また、宇宙の多様な惑星系の中には、自己重力による急激な成長で作られたものもあるという。どちらにしろ、太陽系のような惑星系を作るには、いずれの過程も、親星に近い場所(太陽系でいえば木星や土星の軌道付近)で起こるものと一般に想定されてきた。

しかし今回の結果はこの想定を覆すものだという。惑星が形成される現場を直接とらえることは、アルマ望遠鏡プロジェクトが掲げる最重要科学目標の1つだ。今回の観測では、星から遠く離れた、思わぬ場所でその有力候補が見つかったというわけである。

HD142527における惑星形成のプロセスとして、研究チームは2つの可能性があることを突き止めた形だ。そのどちらかに決着をつけるために重要なのは、ガスの量の測定だという。研究チームでは今後も、性能の向上するアルマ望遠鏡を用いて(アルマ望遠鏡はまだ100%の状態になっていない)、詳細な観測を継続する予定だ。

今回チームを率いた深川助教によれば、「私たちの非常に限られた知識に照らせば、HD142527は特異な天体です。しかしアルマ望遠鏡が稼働してすぐに、この天体以外にも強い非対称性を示す円盤が見つかり始めています。最終的に知りたいのは、惑星誕生をコントロールする主要な物理過程が何であるか、です。そのためには、アルマ望遠鏡で多数の原始惑星系円盤を観測し、全体像を得ることも重要です。私たちもそれに加担していければと考えています」と述べている。

なお下の動画は、今回の観測成果を基にした、HD142527のCG映像。中心で輝くHD142527の周りをガスと固体微粒子の円盤が取り巻いている。円盤内では非常に小さな固体微粒子が飛び交っており、やがてこれらが合体して惑星の元が作られる。

|

動画。HD142527のCG映像。(c) 国立天文台 |