東北大学は10月25日、米シカゴ大学、米カリフォルニア大学などとの共同研究により、理化学研究所が所有し高輝度光科学研究センターが運用する大型放射光施設「SPring-8」を利用し、地球深部条件を再現した高温高圧下におけるマグマの密度・粘性・構造を測定することで、地下で発生するマグマが「リソスフェア」の底に溜まることを実験的に示したと発表した。

成果は、東北大大学院 理学研究科の坂巻竜也助教、同・鈴木昭夫准教授、同・大谷栄治教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、10月27日付けで英科学雑誌「Nature Geoscience」に掲載された。

地球は「生きている」惑星だ。その証拠として、世界各地で火山噴火などの火成活動を観察することができる。それらの活動には岩石の溶融体であるマグマが密接に関わっており、特に地球内部のような高温・高圧条件下でのマグマの挙動を理解することは、地球科学的に重要な研究ターゲットの1つだという。

地球内部において、硬さという観点から硬いリソスフェアと軟らかい「アセノスフェア」に分類されている(画像1)。リソスフェアとは、地殻とマントル最上部の固い岩盤を併せた部分の総称のことで、プレートと同義語である。アセノスフェアはリソスフェアの下に位置し、相対的に軟らかい力学的性質を示す部分。そのため、硬いリソスフェアとは区分されているというわけだ。そのアセノスフェアの最上部付近において、「地震波低速度層」の存在が報告されていた。低速度異常をもたらす原因の1つとして、マグマなどの液体が滞留していることが挙げられる。

一般的にマグマは周囲の岩石より軽いため、浮力を得ることができ、それにより地上に噴出するという。しかし地球内部のような高温高圧条件下において、岩石に比べてマグマは非常に縮みやすい性質を持つため、その挙動を正しく推測することは難しいとされている。

つまり、マグマが浮き上がるのか、もしくは溜まるのかを明らかにするためには、実際に地球内部のような極限条件を再現して、実験を行う必要があるというわけだ。さらに、地球の深部ではマグマの構造さえも変化し、それが密度や粘性などの物性に影響している可能性もあるという。

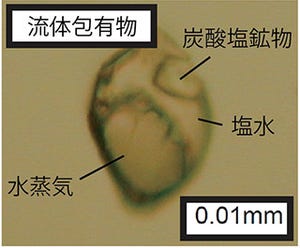

そこで今回の研究では、地球で最も普遍的に多量に存在する玄武岩マグマが着目された。マグマの動きやすさを知る上で重要な物性値である"密度"と"粘性"が、高温高圧条件下で測定されたのである。加えて、それらの物性に影響を及ぼしているマグマの"構造"についての測定も行われた。

画像2の右図は、今回の研究で得られたマグマの密度と粘性から考えられるマグマの動きやすさを示したものだ。また、マグマの構造は、やはりこのマグマの性質が変化する深さで大きく変化することが明らかになった。つまり、このマグマの構造変化が原因で、マグマの動きやすさが決められていることになるのである。

画像2によれば、地表から90km~150kmの深さではマグマが動きやすく、上昇速度が速い。反対に90kmより浅い部分では、地表に向かって上昇速度がどんどん遅くなっていることが示されている。リソスフェアとアセノスフェアの境界の深さはおおよそ80kmだが、その深さの上下において上昇速度に違いがあるというわけだ。

アセノスフェア領域ではマグマが動きやすく、効率的に上昇していくことがわかる。しかしながら、アセノスフェア最上部~リソスフェア下部においては下からのマグマの供給量に比べて上への排出量が小さく、マグマの渋滞が発生する可能性が示唆された。画像2の左図がリソスフェアとアセノスフェアの間に溜まるマグマを表したイメージ図だ。このように溜まったマグマによって、地震学的に観測されている低速度異常がもたらされていると推定されている。

画像2の右図は、地表からの深さに応じた"マグマの動きやすさ"の変化。仮定した温度分布が異なるため赤線と青線に違いがあるが、どちらにおいても深さ120km~150kmで最もマグマが動きやすい。左図は、リソスフェア-アセノスフェア間に溜まるマグマを表したイメージ図。マグマの上昇速度の急激な低下によってマグマの渋滞が発生する。