東京大学(東大)は10月17日、地震の発生に伴って生じる地震波の伝搬速度はその方位によって異なる(地震波速度異方性)ことの原因が、地球マントル内で流動する岩石の原子拡散によって生じる変形である「拡散クリープ」によるものであることを発見したと発表した。

同成果は、同大地震研究所の平賀岳彦 准教授、同 末善健太氏、同 宮崎智詞氏らによるもの。詳細は総合科学ジャーナル「Nature」に掲載された。

地震の発生に伴う地震波は、地球内部の伝搬速度が方位によって異なること(地震波速度異方性)が知られているが、これまでの研究では、そうした地震波速度異方性は、結晶内の転位と呼ばれる線欠陥が動くことで生じる変形である「転位クリープ」下の岩石流動によって強い弾性異方性を持つ鉱物の結晶軸が配向することによって生じると考えられてきた。

具体的には、転位クリープでは、結晶内のある特定のすべり面(結晶面)を使って、ある特定の結晶軸方向にすべることで鉱物粒子が変形するため、変形の進行と共に結晶軸の配向が生じ、その結果、地球内部の地震波速度異方性を作ることができると考えられてきた。また、転位クリープでは歪速度は応力の3~5乗に比例することから、マントルはその流動において非ニュートン流体として振舞うとされており、転位クリープをアセノスフェアで生じさせるためには、上部マントルの主要鉱物であるオリビン(かんらん石)の粒径が10mmより大きいこと、もしくは差応力が10MPaより高いことが必要と推定されていた。

しかし、アセノスフェア内で予想される差応力は0.1MPa程度と小さく、マントル起源の岩石で観察される平均粒径も1mm程度であり、鉱物物理の知見からは、アセノスフェア内で転位クリープを起こすことは困難であったにも関わらず、これまでその矛盾は無視されてきた。

研究グループは今回、そうした矛盾の解決に向けた研究として、宇部マテリアルズから提供を受けたナノサイズの原料粉から100nmの粒径を持つ鉱物粉を合成し、それを焼結することで、平均粒径1μm程度の輝石やメルト相を一部含む高緻密フォルステライト多結晶体(フォルステライト:Feが入っていないオリビン)を上部マントルを模擬した合成岩石として作製。これを高温炉が付設した変形試験機においてさまざまな温度・歪速度下でクリープさせ、応力-歪速度の関係、フォルステライトの微細構造の調査を行った。

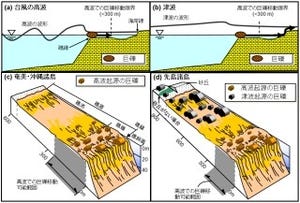

その結果、すべての条件で、歪速度と応力は線形関係にあること(=歪速度は応力の1乗に比例すること)が判明し、これにより転位クリープではなく、低応力下で出現する拡散クリープを起こしている(ニュートン流体として振舞う)こと、ならびに低温下では、すべり方向に対してフォルステライトのa軸(結晶軸)が集中、すべり面がc面(結晶面)であること、そして高温下ではすべり方向に対して強くa軸(結晶軸)が集中、すべり面がb面であることが判明した。

また、一部が融けると(メルト存在下)、すべり方向に弱くc軸が集中し、すべり面がb面であると推定され、拡散クリープ下でも、変形に伴ってオリビンの結晶軸の配向が生じることや温度条件やメルトの存在によって結晶軸の配向のパターンと配向の強さが変化することが判明したほか、結晶配向は、フォルステライト粒界における特定の結晶面の出現(オリビンの粒子形)と強く相関していることが確認された。

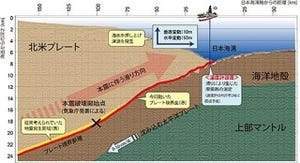

さらに変形下では、粒界において著しく粒子が相対的にすべっており(粒界すべり)、結晶面に平行な粒界で優先的にすべることによって粒子回転が生じ、その結果、結晶軸配向は生じると示唆されたほか、配向パターンとその強さおよびその出現条件から予測された地震波速度異方性の深度分布(強い異方性は130~210kmに出現)を、太平洋下でのアセノスフェアで観測された地震波異方性の分布と比較したところ、良い一致を得られたとする。

これらの結果は、数十年来の地震波異方性の成因として信じられてきた転位クリープとは異なるメカニズムを提案し、それがより矛盾のないメカニズムであることを示すものであり、これを受けて研究グループでは、天然の岩石に見られるオリビン以外の鉱物の結晶選択配向や上部マントルよりさらに深い領域における地震波速度異方性も説明できる可能性が出てきたとしており、今後、そうした検証を進めていく予定としている。