近畿大学(近大)は10月3日、喫煙が招く代表的な肺の病気である肺気腫の発症メカニズムを発見したと発表した。

同成果は、同大病理学講座の伊藤彰彦 主任教授、広島大学原爆放射線医科学研究所の見前隆洋 助教らによるもの。詳細は英国医学誌「Thorax」に掲載された。

肺気腫は肺がんとともに喫煙によって引き起こされる主な肺の病気で、発症すると慢性的な呼吸苦や重篤な呼吸不全を引き起こし、場合によっては死に至ることが知られており、類縁実感を含めると患者数は500万人以上と言われている。

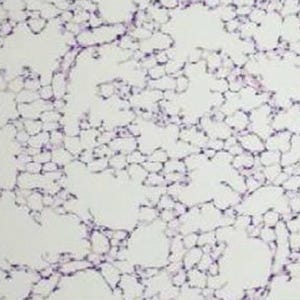

健常な肺は、肺胞が無数に寄り集まってできており、個々の肺胞の内面は肺胞上皮により覆われ、呼吸により吸い込まれた空気が肺胞に到達すると、肺胞上皮細胞のはたらきにより、酸素の取り込みと二酸化炭素の排出が行われる(ガス交換)。しかし、肺気腫になると、肺胞上皮細胞が徐々に死んでいくほか、肺胞の壁が破壊され、多数の肺胞がつながりあったような径の大きな気腔が生じ、ガス交換の効率が低下し、呼吸不全となることが知られている。

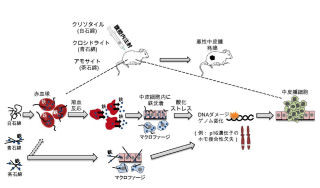

これまでの研究などから、肺気腫患者の8割以上が喫煙者であることから、煙草の煙の中に含まれているオキシダントが肺胞腔や肺胞壁でさまざまなタンパク分解酵素を活性化することで、肺胞壁が破壊され、結果として肺胞破壊が進むと考えられてきた。しかし、不特定なタンパク分解酵素の阻害薬は幅広い作用を持っているため、肺気腫に特異的な治療薬は困難とされていたほか、肺胞上皮細胞がどういったメカニズムで死滅していくのか、といったこともよく分かっていなかった。

そこで今回、研究グループでは、肺気腫で肺胞上皮細胞が死滅する機序の解明に挑んだ。その結果、肺胞上皮細胞は、ほかの上皮細胞と同様の細胞同士をつなぎとめるための接着タンパク質(CADM1)を保有しているが、タンパク分解酵素が活性化しているため、細胞表面付近でそれが次々と切断されていることを突き止めた。

また、切断された接着分子は、肺胞上皮細胞の側に溜まっていくことになるが、それがミトコンドリアに集積され、ミトコンドリアの膜電位の変位の変化を引き起こすことも判明した。

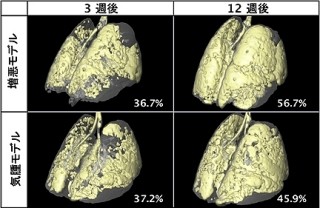

この膜電位の変化は、細胞死(アポトーシス)の引き金になることが知られているが、それに一致して、切断された接着分子を強制的に肺上皮細胞に作らせたところ、その細胞のアポトーシスがあるしきい値を越えた場合に、誘導されることを確認。これは、肺気腫の病態が慢性的に緩徐に進行することと一致しており、この結果から切断された接着分子がミトコンドリアに集積することで肺胞上皮細胞のアポトーシスを誘導していることが明らかとなった。

今回の成果を受けて研究グループでは、肺胞上皮細胞のアポトーシスが肺気腫発症の原因となることはすでに証明されているが、その逆であるアポトーシスを抑制することで、肺気腫の発症を抑制できるのか、ということは未解明であり、今後、動物モデルなどを用いて検証を行っていくとするほか、接着分子切断を担う特定のタンパク質分解酵素に対する特異的な阻害薬や、接着分子の切断されたものがミトコンドリアに集積することを阻害する薬剤などが肺気腫に特異的な治療薬となりえるのかといった調査をを進めることで、ミトコンドリア集積の機序解明を進めていきたいとしている。