国立がん研究センター(国がん研)は8月15日、日本、英国、米国、ドイツ、フランス、スペイン、オーストラリアの7カ国が参加している国際的な「がんゲノム研究共同プロジェクト」において、30種類のがん(7042症例)からゲノムデータを収集し、「DNA変異(体細胞突然変異)」のパターンを解析し、新たな遺伝子変異のパターンを明らかにすると共に、発がんの要因となる遺伝子異常を発見したと発表した。

成果は、国がん研 がんゲノミクス研究分野の柴田龍弘分野長らの研究チームによるもの。研究は、2008年に発足し、現在は15の国と地域が参加し、53のプロジェクトを進行させているがんゲノム研究共同体「国際がんゲノムコンソーシアム(International Cancer genome Consortium:ICGC)」のプロジェクトの一環として進められた(日本からは、国がん研と理化学研究所が共同で肝炎関連肝臓がんの解読で参加)。詳細な内容は日本時間8月15日付けで英科学誌「Nature」オンライン版に掲載され、印刷版にも掲載される予定となっている。

がんは遺伝子の病気であり、正常の遺伝子(DNA)に傷(突然変異)が蓄積した結果として発症する仕組みだ。がん細胞で起こるDNA変異は、細胞分裂の時のDNA複製の誤り、外因性あるいは内因性発がん物質の暴露、DNAの酵素的修飾、DNA修復系の異常といったものが原因として起こることが知られている。

一部のがんでは、発がん物質の暴露(喫煙による肺がんや紫外線による皮膚がん)、あるいはDNA修復系の異常(ある種の大腸がん)が体細胞突然変異の主要な原因であることが明らかになっているが、多くのがんでは体細胞突然変異の発生とその蓄積過程について詳細は不明だ。

個々の発がん要因(発がん物質)やその分子機構によって、結果として引き起こされる体細胞突然変異の組み合わせ(4種類の塩基[アデニン:A、チミン:T、シトシン:C、グアニン:G]がそれぞれ異なる3種類の塩基に変化する合計12種類)の組み合わせには特徴があることが知られている。例えば、たばこに含まれる発がん物質によって引き起こされる体細胞突然変異はCがAに(C>Aと表記)、あるいはGがT(G>T)に変化する2種類が大部分を占めているというわけだ。

DNA解読技術の飛躍的な進歩に伴い、最新の次世代型シークエンサーによって、がんゲノムを1日で全解読することが可能になり、ゲノム全体あるいはタンパク質をコードしている領域(エクソン領域)全体を丸ごと解析し、そこで起こっているすべての体細胞突然変異を同定することが可能になってきている。

現在こうした技術を用いた大規模ながんゲノム解読プロジェクトとして行われているのがICGCであり、「がんゲノムアトラス(The Cancer Genome Atlas:TCGA)」だ。こうしたプロジェクトの結果から得られる膨大ながんゲノムビッグデータを解析することで、個々のがん種においてどのような体細胞突然変異パターンが起こっており、それぞれがどういった要因によるものか、について解析することが可能になってきたのである。

国がん研が理化学研究所と共にこれらの国際共同研究ネットワークに参加して、肝臓がんのゲノムデータの収集と蓄積に主要な役割を担っているいることは前述した通りだ。肝臓がんは、日本や中国を含む東アジアとアフリカで発症頻度が高く、世界全体の部位別がん死亡率では第3位に挙げられている。また最近では欧米でも増加しており、世界的に対策が急がれている。

研究チームは今回、47のがんの専門医療機関および研究機関と共同で、30種類のがんから7042例のがんゲノムデータを収集し、総計約500万個(493万8362個)の体細胞突然変異を用いた解析を実施した。12種類の体細胞突然変異は6種類にまとめられ(DNAはA:T、C:Gの相補的な2本鎖であるため、例えばC>AとG>Tを区別できない)、さらに体細胞突然変異の周囲の配列情報として直前と直後の塩基(各4種類)が加えられ、合計で6×4×4=96種類に分類したデータとして用いられている。

すでに乳がんの解析で使用されている「Non-negative matrix factorization(非負値行列因子分解)解析手法」(0か正の値(非負値)のみからなるデータ(行列)を解析する手法)が用いられ、各がん種においてどのような体細胞突然変異パターンの組み合わせがどの程度貢献しているのかについての解析が行われた。さらに突然変異が局所的に増加している領域の抽出も行われたのである。

その結果、1つ目として、がんにおける体細胞変異のパターン抽出から全部で22種類のパターンが発見された。多くのがん種では2つ以上のパターンの混在が見られ、最大で肝臓がん、胃がん、子宮がんにおいて6種類のパターンの混在が見られたのである。これらのがんでは多様な発がん要因あるいは分子機構が働いている可能性が考えられるという。

2つ目に、新たな要因として、DNAの変異導入機能を持つ酵素として機能し、ウイルス感染などに対する宿主防衛機能として発現が誘導されることが知られている「APOBEC(APOlipoprotein B mRNA Editing enzyme, Catalytic polypeptide-like)遺伝子群」の異常によるものが認められた。

1つ目で発見された22種類の中には加齢や喫煙、紫外線といった既知の発がん物質への暴露、既知のDNA修復経路異常(マイクロサテライト不安定性、BRCA1/2異常)、DNA異常を誘導する抗がん剤治療と相関するものが認められたが、現時点で明らかな要因は同定できないものも多いという結果だったのである。

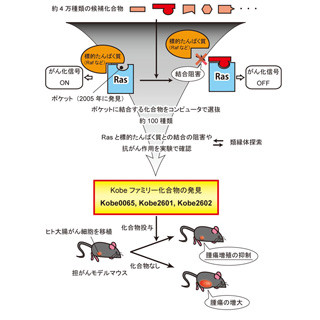

下の画像は、収集した30種類のがん種について、体細胞変異パターンを22種類同定し、それぞれのがんとの関連を分析したものだ。この内、15のがん種について共通する体細胞変異パターンを有する「Signature2」ならびに「Signature13」(上から3行目と14行目)について、前述したようにAPOBEC遺伝子群の異常が新たな発がん要因であることが明らかになった。

今回の研究結果から、発がん要因の異なるさまざまながんにおける突然変異パターンの分類が可能になった。今後、発がん物質への暴露に関する疫学データや発がんモデル動物を活用することによって、それぞれの変異パターンが誘導される原因を解明し、これまで不明であった多くのがんにおける発がん要因を推定していくことが可能になると考えられるという。従って今回の解析結果は、科学的エビデンスに基づくがん予防のための基礎的な知識基盤となることが期待されるとしている。

また、現在進められている大型がんゲノムプロジェクトから、今後大量のがんゲノムデータが産生されることが考えられるという。さらに国がん研においては、既知の治療関連遺伝子変異情報に基づくがん個別化医療の実現に向けた試みとして、東病院において「切除不能・進行・再発固形がんに対するがん関連遺伝子変異のプロファイリングと分子標的薬耐性機構の解明のための網羅的体細胞変異検索(ABC study:Analyses of Biopsy Samples for Cancer Genomics)」、中央病院では「がん患者の臨床検体を用いた、治療効果および毒性に関する遺伝子のプロファイリング研究(TOP-GEAR:Trial of Onco-Panel for Geneprofiling to Estimate both Adverse events and Response by cancer treatment)」を開始しており、こうした研究からは治療反応性などの臨床情報を伴う大量のゲノムデータの収集と集積が進むことが期待されるとしている。

このようながんゲノムビックデータと疫学情報あるいは臨床情報を組み合わせることで、疾患の原因究明に関する未知の発見から発がん経路の解明研究、あるいはがん個別化医療において有用なゲノム異常の同定研究が進展することが期待されるという。今回の研究はそうしたビッグデータ解析の好例であり、今後もこうした解析が国がん研を含めた国際的な共同体制のもとで行われることが期待されるとした。