分子科学研究所(IMS)は6月10日、米プリンストン大学との共同研究により、「高速量子アルゴリズム」を用いることで、光合成酸素発生反応中心である「マンガンクラスタ」の電子の量子的振る舞い(波動関数)をほぼ完全解の精度で数値シミュレーションすることに成功したと発表した。

成果は、IMSの倉重佑輝助教、同・柳井毅准教授、プリンストン大の Garnet Chan教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間6月9日付けで英科学雑誌「 Nature Chemistry」のオンライン速報版に掲載された。

光合成は、一般的には「植物が酸素を作り出す化学反応」として理解されている、主に植物などが太陽光エネルギーを利用して化学エネルギーを作り出す一連のプロセスだ。エコロジカルな創エネルギーシステムとして人工光合成の実現が望まれており、その設計・実用化の糸口になることから光合成の仕組みの完全解明が世界中で競われている。しかし、それにも関わらず未だに謎が多く残されているのが現状だ。

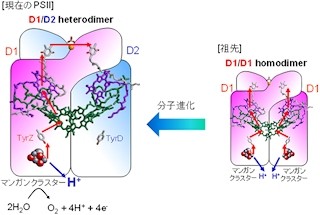

光合成において水を分解し酸素を生成する酸素発生反応は、一連のプロセスの中でも特に人工的に再現するのが難しいといわれている。植物などはこの困難な反応を4個のマンガンイオンからなるマンガンクラスタ(画像1)を上手く利用することで実現しているという。

マンガンクラスタがどのようにこの反応を進行させるのか、反応メカニズムの詳細についてはその構造が明らかでなかったために理解が遅れていたが、2011年に岡山大学と大阪市立大学の研究チームにより鮮明なX線結晶構造が明らかにされたことで、近年、反応メカニズムの解明に向けて急速な進展をみせている。

化学反応の本質は分子中の電子の振る舞いにあり、それを理論的に正しく予測できれば、その化学反応をコンピュータ上で再現するなど詳細な情報を直接取り出すことが可能だ。しかし、マンガンクラスタ中の電子の振る舞いはあまりにも複雑であるため、それをシミュレーションしようとしても従来型のアルゴリズムでは限界を遙かに超えており、不可能だった。そのため、新たな発想に基づく量子アルゴリズムが必要とされているのである。

そこで研究チームは今回の研究において、光合成酸素発生反応の活性中心とされるマンガンクラスタ中の正確な電子の振る舞い、すなわち多電子の「同時確率分布(波動関数)」を量子力学方程式を用いて算出する方法を採用することにした。

100京(1018)次元という、とてつもなく膨大な自由度を持つ多電子の同時確率分布を扱う必要があったというが、今回の研究では、波動関数に内在する「量子もつれ構造」を利用した高速量子アルゴリズム「非経験的DMRG法」を用いることで高効率な計算が実現され、多核金属クラスタの波動関数を量子の重ね合わせ状態としてほぼ完全に表すことに成功したというわけだ。このような計算精度で金属酵素の触媒反応における電子過程を記述することは理論家の長年の夢だったそうである。

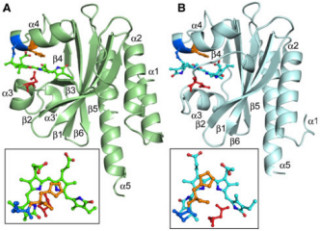

そして2011年に発表された最新のX線結晶構造におけるマンガンイオンの酸化状態を、求めた解(波動関数)から同定するため、軌道電子占有数の解析を行った結果が、画像2と3だ。結果、X線結晶構造におけるマンガンイオンの酸化数の計算値は、「電子スピン共鳴分光」や「X線吸収発光分光」から今まで特定された酸化数とは異なることが判明した。

この酸化数の不一致が意味するところは、最新のX線結晶構造には修正が必要であることを示唆しているという。同時にこれは、X線ダメージによりマンガンクラスタが構造変化を起こしているという最近の仮説を支持するものだとしている。

またマンガンイオン酸化数の異なる2つの状態のエネルギーポテンシャル曲線を計算し、2つの状態が交差する点も発見された(画像4の青線と赤線の交点)。「金属錯体」(金属イオンに「配位子」と呼ばれる非金属イオンや分子などが結合した化合物)の高い触媒能を支える特徴の1つとして、状態交差点でポテンシャル曲面を巧みに乗り換えエネルギーの高い山(反応障壁)を回避しながら効率的に反応を進めることが知られている。

一般には、その状態交差はスピン状態に変化が伴う「項間交差」で起こると考えられてきたが、今回発見された状態交差はスピン状態を変えることのない「円錐交差」という特殊なケースだ。項間交差と比べ円錐交差での状態の乗り移りは格段に効率がよいことからも、マンガンクラスタの持つ高い触媒能を解き明かす上で特に重要な知見といえるという。

なお画像4は、構造変化に沿ったエネルギーポテンシャルの模式図(縦軸:エネルギー、横軸:構造変化)。EXAFS/EPR構造モデル(左)とXRD構造モデル(右)の基底状態は異なるマンガンイオン酸化状態にあり中央の円錐交差点で交差している。

今回の研究によって、電子スピン共鳴分光法から得られる磁気的相互作用パラメータを、波動関数計算からもシミュレートすることが可能となった。これまで構造の特徴付けは、マンガンイオンの酸化数の違いに基づいた議論にとどまっていたが、酸化数より一段と詳細な電子的物性量を用いて、実験と計算とを突き合わせて解釈を行えるようになったことで、結合長や結合角などの分子構造に関する一段と詳細なレベルの情報に関してその妥当性を検証することが可能となったとする。

また今回の研究で用いられた計算法は、従来のシミュレーション技法とは一線を画すものであり、今回の酸素発生中心の電子論は、今後の光合成研究にフィードバックされ、ひいては人工合成を可能とする触媒の開発へとつながることが期待されるとした。

それらに加え、計算手法を高度化することにより、実験ではとらえることが難しい水分解反応の電子過程を直接シミュレートすることも可能になるという。この基盤的手法は経験則に基づく対症療法的な手法とは異なり、物理法則にのみ基づく計算手法なので、ほかの分子系へも有効であると期待できるとしている。