理化学研究所(理研)は6月7日、アフリカツメガエルを用いた実験で胚全体のサイズに合わせて、組織や器官のサイズを正しく調節するメカニズムを明らかにしたと発表した。

成果は、理研 発生・再生科学総合研究センター 器官発生研究チームの猪股秀彦上級研究員(科学技術振興機構さきがけ研究者兼任)、同・笹井芳樹グループディレクター、同・フィジカルバイオロジー研究ユニットの柴田達夫ユニットリーダーらの研究チームによるもの。研究科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「細胞機能の構成的な理解と制御」研究領域における研究課題「動物胚の頑強な相似性を保証する発生場スケーリングのシステム制御機序」の一環として行われ、詳細な内容は、日本時間6月7日付けで米科学誌「Cell」に掲載された。

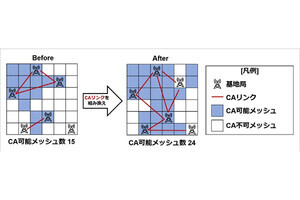

脊椎動物などの高等動物の体を構成する多くの組織や器官は近縁種の間ではほぼ同じもので構成され、基本的に同じ形をした相似形だ(画像1・2)。一方で動物の体のサイズは、近縁種の間でも大きく異なる。体のサイズの違いは、受精卵や初期胚の元々の大きさや発生過程の成長度合いに由来する。

|

|

|

画像1(左)・2。胚は体の大きさに影響されずに相似形を維持している。画像1(左):小さな星型を拡大すると、もとの大きな星型と同一の図形となるが、変な星型を拡大しても大きな星型に戻ることはできない。画像2(右):オタマジャクシの胚も小さな星型と同様に胚のサイズに応じて相似形を維持する必要がある。もし相似形を維持できないと変な形のオタマジャクシの胚が発生する |

|

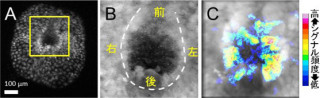

脊椎動物では、発生のごく初期に働く「シュペーマン形成体」という組織が分泌する1つタンパク質「コーディン」などの指令因子の濃度勾配により、周囲の組織の発生運命を決定する仕組みだ。そのコーディンの濃度が高い領域では頭あるいは背側の組織(神経組織や背骨の組織など)を、中程度では背中や腹部以外の組織(筋肉組織など)を、低い領域では腹側の組織(造血組織など)を形成するのである(画像3・4)。

|

|

|

コーディンの濃度勾配により異なる組織が形成される。画像3(左):シュぺーマン形成体より、分泌・拡散するコーディンが胚の中に濃度勾配を作る。画像4(右):コーディンの濃度によって異なる組織(背側、中間、腹側)が形成される |

|

シュペーマン形成体の司令因子は近縁種であれば基本的にほとんど同じで、その活性も類似していると考えられるという。もしこれらの司令因子が何も特別な制御をされずに拡散しているのであれば、近縁種の胚ではほぼ同じ大きさの神経組織や筋肉組織ができるはずだが、実際にはそれぞれの胚のサイズに比例した大きさの組織が形成される。

また過去には、初期胚の腹側部位を人為的に切除して、シュペーマン形成体がある半分サイズの胚を成長させる実験が行われた(画像5・6)。すると、背側の組織に偏ることなく胚全体に対して各組織の比率が保たれた体積が2分の1サイズのオタマジャクシが生まれたのである。

このように胚や受精卵のサイズが異なるのに、なぜ胚の各部位が調節され相似形を保つのかは不思議な現象であり、「スケーリング(相似形維持)問題」と呼ばれる生物学の長年の疑問だった(画像2)。そこで研究チームでは、初期胚の研究が脊椎動物で最も進んでいるアフリカツメガエルを用いて、スケーリングの制御メカニズムの解明に取り組んだのである。

|

|

|

コーディンの濃度勾配が胚のサイズに応じて適切に調節される。画像5(左):腹側を半分切除すると、相似形を維持した2分の1サイズのオタマジャクシの胚が発生する。画像6(右):相似形を維持するためにはコーディンの濃度勾配を胚のサイズに応じて適切に調節し、急な勾配を構築する必要がある |

|

シュペーマン形成体の作用が各組織への誘導とサイズを決めているが、その作用を引き起こす決定的な司令因子が不明だったため、まず研究チームは、「アンチセンス核酸法」によって複数の司令因子の機能阻害実験を実施した。その結果、各組織の誘導とそのサイズの決定を主に担っているのは、前述したコーディンであることを明らかにしたのである。

次にコーディンのタンパク質としての性質の解析が行われた。その結果、コーディンは試験管中では分解されず安定だが、胚の中では30分以内に半量が分解されるほど非常に不安定であることが判明。その現象が詳細に調べられたところ、この不安定性はコーディンを特異的に分解する既知の分解酵素によって引き起こされることがわかった。初期胚内でその分解酵素の働きを阻害するとコーディンの量は増加し、コーディンの濃度が胚全体で高くなることで神経組織などが不相応に大きくなったオタマジャクシになることも確認されたのである。

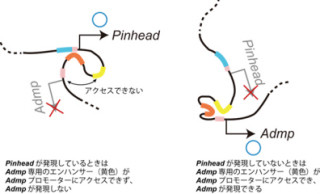

初期胚の中には、コーディン分解酵素だけではなく、その酵素の作用を阻害する分解阻害因子「シズルド」というタンパク質も存在することが知られていた(画像7・8)。そこで研究チームが、次に初期胚においてシズルドの濃度を人為的に増やしてみたところ、コーディン分解酵素が抑制されて、コーディンの量が胚全体で増すことが判明。つまり、初期胚内では、シズルドが働くことでシュペーマン形成体から分泌されるコーディンが分解されずにより遠くまで到達し、作用する範囲が広がるということがわかったのである。

|

|

|

コーディン濃度勾配はコーディン分解酵素と分解阻害因子シズルドで調節される。画像7(左):コーディン分解酵素は、コーディンを分解し、シズルドはコーディン分解酵素を抑制する。画像8(右):シズルドはコーディン分解酵素を抑制してコーディンの濃度勾配を調節する |

|

続いて研究チームは、初期胚内でシズルドの濃度がどのように制御されているのかを検討。アフリカツメガエルの初期胚から腹側を半分取り除いて人為的に2分の1サイズの胚を作り、それを用いてシズルドのタンパク質量が調べられた。すると、その濃度は胚全体のサイズに比例して減少しており、その結果として、胚全体のコーディンの量も減るため作用範囲も狭くなり、胚のサイズに比例した組織が形成されることが判明したのである(画像9)。また、アンチセンス核酸法を用いてシズルドの機能を阻害すると相似形維持は起きなくなった。

画像9は、シズルドがコーディンの濃度勾配を調節しスケーリングを保証することを模式化したものだ。まず胚の大きさに比例してシズルドの濃度が変化し(胚が大きいとシズルドの濃度が高くなる)、その結果としてシズルドは濃度に応じてコーディンの分解を調節し(胚が大きいと分解は小さくなる)、コーディンの濃度勾配の傾きを調節するというわけだ(胚が大きいとコーディンの濃度勾配の傾斜が緩勾配を形成する)。これに応じて背側・中間・腹側が形成され、スケーリングが保証されるのである。

さらに、研究チームは今回の実験で得られた結果をコンピュータ上で数理モデルとして再構築も実施。すると、胚のサイズに応じてシズルドの濃度が変化することでコーディンの濃度勾配が調整され、適切に組織形成することがわかったという。これは、実際に観察された現象を強く支持するものだった。

これらの成果により、動物の体は「全体のサイズ」と、それを構成する各組織、器官の「局所のサイズ」がコーディンとシズルドという2つの因子間のバランスで決定されるという原理であることが解明されたのである(画像10)。

研究チームは、今後の課題として、今回明らかにした原理がほかの動物種でも同様に働いているかどうかを明らかにすることを挙げる。特に、ほ乳類などで見られる胚の成長を伴う体のサイズの変化における相似形の維持機構にも、こうした原理が働いているかどうかは発生学的に興味のある問題とした。

また、これとは逆に動物種の「進化」の過程では相似形は維持されずに大きく変化することも知られている。例えば、キリンの首が長いのは、身体の大きさに「不釣り合い」に頸椎の骨のサイズが大きくなったためと考えられており、今後の相似形維持に関する研究の展開により、こうした「進化原理」のメカニズムの解明も期待できるとした。

さらに、最近の理研 発生・再生科学総合研究センターの研究によって、ヒトES/iPS細胞から眼杯などの「臓器のもと」を自己組織化する技術が開発されたが、正しい形とサイズで形成する制御原理はまだ不明な部分もあり、相似形維持に関する基礎的知見の積み重ねが必要だという。今後、自己組織化技術を用いて次々世代の再生医療の切り札として期待されている立体臓器形成技術のさらなる進展にもつながることを期待するとしている。