岡山大学は5月29日、新規構造の抗マラリア活性剤の発見に成功し、その作用機構の一部を究明したと発表した。

同成果は同大大学院自然科学研究科の井口勉准教授(精密有機反応制御学研究室)らによるもので、詳細は創薬化学専門誌「European Journal of Medicinal Chemistry」に掲載された。

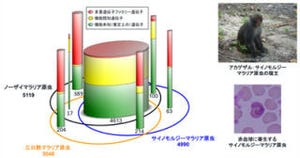

マラリアは3大感染症の1つとして知られており、特に世界の熱帯地域における、ヒトの疾病や死亡の主要な原因となっているが、治療に向けた宿主-原虫の相互作用については、マラリアのライフサイクルの複雑さと多型性の早さが原因となり、ほとんど理解されていないのが現状だ。

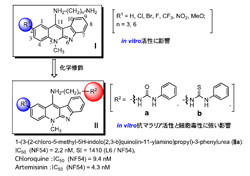

現在、臨床現場で治療に用いられるマラリア治療剤には、(1)キニン系化合物、(2)葉酸拮抗薬の組み合わせ、(3)アルテミニシン関連化合物があるが、今回、研究チームは、アフリカ原産植物であるCryptolepis sanguinolentaの根からの抽出物が、西および中央アフリカでマラリアやがん治療などに利用されていることに注目し、この植物成分のインドールキノリン骨格を創薬リード化合物とする抗マラリア薬の案出を行った。

この結果、簡便かつ大量供給可能な母格の合成法が確立され、特効薬クロロキンよりも高い活性を示したほか、構造活性相関の研究においては、分子極性表面の領域とβ-ヘマチン阻害との間に線形相関が認められたという。

実際にインドールキノリン骨格にエステル基を導入することで細胞毒性が下がり、その誘導体は動物実験でも効果が見られたことから、今後は、今回の成果で得られた抗マラリア活性剤の構造活性相関を進めることで、新規物質の安全性と有効性研究を経て、現在、特効薬として用いられながらも抵抗性出現のため効果の落ちてきたクロロキン、アルテミニシンに変わる新たな抗マラリア剤に発展する可能性が期待されると研究グループではコメントしている。