理化学研究所(理研)は5月17日、インド原産の硬骨魚類に属する小型熱帯魚の「ゼブラフィッシュ」を用いて、魚が特定の行動をしようと意思を決定する時に、大脳皮質に相当する領域の特定の神経細胞群によって保存されている行動プログラムが読み出される過程を可視化することに成功したと発表した。

成果は、理研 脳科学総合研究センター 発生遺伝子制御研究チームの青木田鶴研究員、同・岡本仁チームリーダーらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間5月17日付けで米国科学誌「Neuron」に掲載された。

例えば、我々ヒトは信号を待っている状況になったとしたら、自分の進もうとする信号が赤であれば「止まれ」、青であれば「進んでもよい」と判断するはずだ(画像1)。このように、ヒトは日常生活の中のさまざまな状況においてそれを次々と読み取っていき、適切な行動を取るための意思決定を次々と行っている。これは、以前に同じような状況を経験した時にどの行動が最も適切だったか、という記憶をたどれるからだ。状況に応じて最適な行動を選択するには、行動プログラムを記憶として書き込み、保存し、読み出すことが必要なのである。

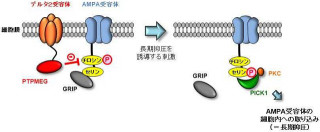

このような行動の選択は、「大脳皮質-基底核回路」(画像2)と呼ばれる神経回路の働きにより行われているという。大脳皮質-基底核回路はヒトがヒトらしい思考を行うための「大脳皮質」、間脳の一部で嗅覚を除いたほかの感覚の情報すべてがここを経由するという「視床」、そして大脳皮質や視床などをつないでいて、「尾状核」、「被殻」、「淡蒼球」と呼ばれる部分の集まりである「大脳基底核」からなる神経回路で、運動の制御を行っていることが知られてる。近年になって、行動の選択もこの回路を介して行われている可能性が指摘されるようになってきた。

大脳皮質からの情報が基底核に伝わり、それら大脳皮質からの情報を基底核が集約して視床に伝え、最終的に視床から大脳皮質へ「ゴーサイン」が出る。このように大脳皮質から出た情報が再び大脳皮質に戻るというループを形成していることが特徴で、大脳皮質-基底核回路は、ヒトが行動するのに非常に重要な脳領域というわけだ。しかし、そのどこにどのようにして状況に応じた最適な行動のプログラムが記憶として書き込まれ、保存され、さらに、読み出されて実際の行動が選択されるのかについては、これまでのところ明らかにされていない。

大脳皮質-基底核回路は、大脳皮質、視床、基底核と呼ばれる複数の部分の神経細胞同士が互いにつながることで成り立っているは前述した通りだ。この回路の働きを調べるには、回路全体の神経細胞群が活動する様子を観察することが必要である。

しかし、従来のほ乳類における神経活動の計測方法である「電気生理学的手法」(動物の神経組織に電極を挿入し、電極における電圧、電流などの変化を測定することにより、組織内の神経細胞の活動を測定する手法)では、観察できる細胞数が限られており、回路全体の神経活動を1度に観察することは困難だ。また、近年開発された神経活動を可視化する「カルシウムイメージング法」は、広範囲な神経細胞の活動を観察することが可能だが、ほ乳類の脳は大きく、この方法で回路全体の神経活動を観察することはできない。

ちなみにほ乳類でにおいて大脳皮質-基底核回路がどこにあるかというと、「終脳」と呼ばれる脳の前方の領域に存在する。終脳は、発生学的な由来から3つに分けられた脳の部位の内、後方にありそうな名前だが、実は最も前方に位置する領域のことをいう。ほ乳類の場合、ここには大脳皮質や海馬など高次機能を担う構造が存在している。

1度に200個程度の卵を産むこと、数カ月で生殖可能な成魚に成長すること、受精卵に特定の遺伝子やDNA断片を微量注入することで遺伝子改変動物を簡単に作製できること、受精後2日半で発生を完了すること、胚や幼魚は透明なことなどから、これまで動物の器官形成の仕組みを知るためのモデル実験動物として広く世界で使用されてきたのがゼブラフィッシュである。

しかしこれまでは、ゼブラフィッシュの脳はほ乳類の脳との類似性はほとんどないと見られており、そもそも魚類には大脳皮質-基底核回路そのものが存在しないと考えられていた。ところが、胎児期での脳の発達様式が魚類とほ乳類では異なることから脳の外観が異なるように見えるだけで、実際は大脳皮質-基底核回路のあるほ乳類の終脳と魚類の終脳は、これまで思われていたよりもずっと似ていることが、近年明らかになってきたのである。

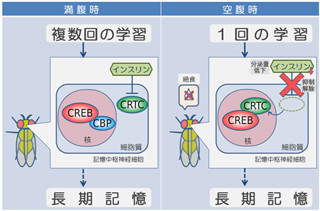

ほ乳類はチューブが広がるようにして形成され、ゼブラフィッシュの属する「硬骨魚類」では花びらが開くように形成されるという違いはあるが、どちらも終脳だ(画像3)。画像3をより詳しく説明すると、ほ乳類は、神経管(脳)の下側が内部にもぐりこむような運動が起こり、赤い部分が外側に青い部分が内側に位置して終脳が形成される。一方でゼブラフィッシュが属する硬骨魚類は、脳の発生過程で神経管(脳)の上側が開いていくような運動が起こり、赤い部分が内側に青い部分が外側に位置して終脳が形成される。

このようにほ乳類と硬骨魚類とでは、組織の位置が逆転しているという違いはあるが、ゼブラフィッシュの大脳皮質そのものが非常に小さいことから、上側から観察すると大脳皮質全体を見渡すことができるというわけだ。実はカルシウムイメージング法を用いて神経活動を観察するのに非常に適しているのである。

ちなみにカルシウムイメージング法とは、神経細胞の活動(電気的興奮)に伴って細胞内にカルシウムイオンが急激に流入する性質を利用して、カルシウムと結合すると蛍光の強度を変化させる物質を神経細胞内に導入し、神経活動を可視化する手法だ。

こうしてゼブラフィッシュの脳の観察方法を構築した後に、研究チームは、ゼブラフィッシュに回避行動を学習させてその記憶が定着した後に、ゼブラフィッシュの終脳全体の神経活動を観察すれば、大脳皮質-基底核回路に記憶として書き込まれた行動プログラムが、意思決定の過程で読み出される様子を可視化できるのではないかと考察したというわけだ。

神経細胞は活動する時に電気的に興奮するが、その際に細胞膜に存在する「イオンチャネル」を通じて大量のカルシウムイオンが細胞内に流入する仕組みである。研究チームは、カルシウムイオンと結合すると蛍光の強さが変化する「カルシウム感受性蛍光タンパク質」を神経細胞に作らせて、このタンパク質の蛍光強度の変化を観察することにより神経活動を可視化するカルシウムイメージング法が用いられた(カルシウムイメージング法には、今回のカルシウム感受性タンパク質を遺伝学的手法により神経細胞に導入する方法と、カルシウム感受性の蛍光物質を神経組織に直接注入する方法の2種類がある)。

まず、このカルシウム感受性タンパク質をすべての神経細胞に導入した遺伝子改変ゼブラフィッシュを用いて回避行動を学習させた(画像4、動画1・2)。この学習では、魚は2つの部屋に分かれた水槽に入れられる。そして、赤色ランプが点灯している15秒間に反対側の部屋に回避しなければ、魚にとって好ましくない刺激(嫌悪刺激)である軽い電気ショックを与えるという試行を繰り返した。すると、魚は赤色ランプが点灯するとすぐに、反対側の部屋へ回避行動を取るようになった。

以下の上の動画1は、今回考案された回避行動を学習する前のゼブラフィッシュを撮影したもの。下の動画2は回避行動を学習した後のゼブラフィッシュを撮影したものだ。

学習が成立した魚を、脳の各部における蛍光強度の変化を画像変化としてとらえることができる蛍光顕微鏡の下に移し、魚に電気ショックの到来を予測させる赤色ランプを見せた(画像5)。この時の神経活動をカルシウムイメージング法で観察することで、魚が回避行動のプログラムを思い出している瞬間の神経活動をとらえようとしたのである。

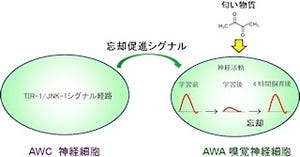

その結果、まだ学習していない場合(画像6-b、動画3)と、学習してから30分後に回避行動を思い出した場合の両方では終脳には目立った活動は見られなかったが(画像7-c、動画4)、学習してから24時間後に思い出した場合には、終脳の背側の大脳皮質に相当する領域にスポット状の神経活動パターンが観察された(画像7-d、動画5)。これは、大脳皮質相当領域に書き込まれた、つまり長期的に記憶された(「長期記憶」)回避行動のプログラムが特定の神経細胞群によって読み出される過程を可視化するのに成功したことを示しているという。

なお、記憶には短期的(30分以内)に保存される「短期記憶」と、それ以上の長期的に保存される長期記憶がある。短期記憶の保存には新しいタンパク質の合成を必要としないが、長期記憶の保存には新しいタンパク質の合成が不可欠であることが実験的に示されている。

また、回避学習の前にこの大脳皮質相当領域を破壊すると、回避行動を学習する能力や学習した行動を短時間(30分)で思い出す能力には影響がないにも関わらず、長時間(24時間)が経過すると学習した回避行動を思い出せなくなることから、実際にこの領域に行動プログラムの長期記憶が選択的に書き込まれ、それが正しく読み出されることで、魚は最適な行動の選択を行っていることがわかった。

下の動画、上から動画3、4、5について説明。動画3は、まだ回避行動を学習していないゼブラフィッシュの脳活動(画像6-bに等しい)。動画4は、学習してから30分後の脳活動(画像7-cに等しい)。動画5は、学習してから24時間後の脳活動(画像7-dに等しい)。

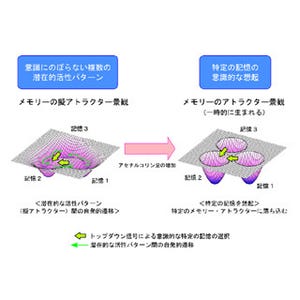

研究チームはさらに、ゼブラフィッシュに、赤、青の2色のランプを合図として示し、2つの正反対のルールを学習させることに成功した(画像8、動画6)。魚は、赤色ランプが点灯してから15秒間の内に反対側の部屋に逃げないと電気ショックを与える「逃げろルール」と、青色ランプが点灯している15秒間は同じ部屋に居続けないと電気ショックが与えられる「とどまれルール」、の2つのルールを同時に学習する。

このように2色で異なるルールを学習すると、それぞれのルールにおいて最適な行動のプログラムは、2つの異なる神経細胞群の活動により別々に読み出されること判明(画像9)。特に「とどまれルール」で学習した行動プログラムを読み出している時の脳の神経活動パターン(画像9-c)は、「逃げろルール」で学習した行動プログラムを読み出している時(画像9-b)より広がっていることがわかった。このように、今回の実験結果により、異なる行動のプログラムは異なる神経細胞群の活動パターンによって読み出されることが証明できた形である。

|

|

|

|

2色のランプによる2つのルールの学習。画像8(左):今回考案した2色のランプによる2つのルールを学習させる仕組み。画像9:「逃げろ」ルール(赤色ランプ)と、「とどまれ」ルール(青色ランプ)の待機行動プログラムの神経活動パターンの差 |

|

今回の研究では、大脳皮質に相当する領域全体の神経細胞群を1度に計測し、記憶として書き込まれた行動プログラムが、意思決定の最中に読み出される過程を画像としてとらえることに成功した形だ。

今後は、「レーザー顕微鏡」という特殊な顕微鏡を用いて、大脳皮質からの情報を受け取っている脳の深部にある基底核の神経細胞群を同時に計測することで、この回路全体でどのように行動プログラムが書き込まれ、保存され、読み出されるのかを詳細に研究することが可能になるという。

ヒトの脳が行っている、状況の変化に対応して行動プログラムを正しく選択し、意思を決定するという機能は、社会生活を営む上で不可欠なのはいうまでもない。この行動プログラムの選択と意思決定がうまく行われないと、強迫神経症や統合失調症、自閉症などの疾患で見られる固執、妄執、繰り返し行動などの異常な行動が生じてしまう可能性が指摘されているという。

脊椎動物の原型であるゼブラフィッシュをモデルに得られた今回の成果は、ヒトの精神疾患における諸症状がどのようにして発症するのかを知る手掛かりとなることが期待できると、研究チームは述べている。